神佛不分 中华文化兼容并蓄,对于劝善的宗教皆能广为接纳。流传至今,凡持香礼拜者皆误以为佛教,实则诸多民间信仰之神祗,如城隍爷、土地公、三太子、妈祖皆被门外汉披上佛教外衣,不知神佛二者,其本质、愿力迥

◎ 杨 梅释迦牟尼坐在王舍城的竹林精舍里,弟子们静静地等待着佛陀的开示。佛陀慈祥地说:世界上有四种马:第一种是良马。主人为它配上马鞍,套上辔头,它能日行千里,快如流星。尤其可贵的是,当主人一扬起鞭子,

迦旃延在阿盘提国宣化后,想回到舍卫国听闻佛陀说法,在途中,见到一位妇人手持水瓶,坐在河边大声的啼哭,尊者一见,不觉油然的生起同情的怜悯心,他怕这个妇人因失意的事想不开,而投水自杀。因此,他就向前问道:

◎ 编 者自性有四种,谓实自性、假自性、世俗自性、胜义自性。因有四种,谓生因、成因、转因、还因。境界有七种,谓有相境、有分别境、对治境、安住境、增益境、损减境、自在境。行相有五种,谓分析行相、差别行相

每一个人都不是孤零零生存在这个世界上,都有自己的家庭,都有自己的亲人。有的亲人之间的关系是牢不可破的,因为有血缘、亲情做纽带,因此大难袭来的时刻,他们会挽起手臂,共同抵御突如其来的灾难。但有的亲人之间

觉醒法师为了凝聚人心、摄受众生、开发智慧,佛陀提出了四种方法,指导人们正确处理各种人际关系,这四种方法被称为四摄法。1.布施摄,指以不怀任何回报的心向众生传授真理与施舍财物。布施,不光是指钱财、物质、

◎ 妙 莲佛法是妙法,绝定兑现,兑现是兑现但要符合因果,你不要在因果之外求。不合乎因果、不合乎条件,那什么都得不到;只要条件具足了,哪有不得的?一切都能得!像大火所烧,不但普通火,就是整山之大火,念观

天机法师可以让我们获得富贵的四种修法:一、应时行施是指应该在一定的时间内为布施的行为。譬如冷时,我们为无衣者布施衣服;在饥荒时,为饥者布施食物。如此,对需要者而言才有用处。否则锦上添花,对有者而言,实

印光大师原文:子有四因者:一者报恩者,谓父母于子,宿世有恩,为报恩故,来为其子,则服劳奉养,生事死葬,必使生则亲欢,祭则鬼享,乃至致君泽民,名垂青史,令天下后世敬其人而并敬其亲。报怨者,谓父母宿世于子

◎ 慧 照僧问:如何是四种无相境?慧照禅师云:尔一念心疑,被地来碍;尔一念心爱,被水来溺;尔一念心嗔,被火来烧;尔一念心喜,被风来飘。若能如是辨得,不被境转,处处用境,东涌西没、南涌北没、中涌边没、边

初学佛四种弊病◎ 日常法师 一、树立正信学佛的过程是信、解、行、证。学佛的首要大事,就是要有正信。佛法大海,信为能入。有了正信,才能有正解;有了正解,才能有正行;有了正行,才能有正证。信、解、行、证,

◎ 明 影如何将中国的茶文化提升为一种禅的修行法门,将每一次茶事活动提升为追求禅茶一味生命境界的实际体验,是当今中国茶文化界和佛教界的一大使命。正即是正见,是对茶禅文化的正确认识,是对禅茶一味生命境界

四种最有效的念佛方法◎ 星 云一、要欢欢喜喜的念念佛目的在求生西方极乐,我们要臆想此去极乐世界莲华化生,不再有生老病死的痛苦;住的是黄金铺地、七宝装饰的亭台楼阁;相处的人是诸上善人等大善知识,可以互相

和什么样的人在一起,就有什么样的人生。朋友是我们选择的亲人。日夜相处,耳濡目染,朋友的模样,就是自己的模样。跟着蜜蜂能找到花蜜,跟着苍蝇只能找到水沟。选择朋友,就是选择自己的命运。不是所有人都适合做朋

有一次,释迦世尊带著五百个比丘弟子,从拘留国游化到黈罗欧吒国,由于佛陀的圣德和声望的感召,当他尚未到达时,关于他的种种事迹,已经传遍了全国,也轰动了全国。当他开始为黈罗欧吒国的人民说法的那天,真是万人

1、苦瓜苦瓜以其苦味博得人们的特别喜爱。苦瓜的营养保健特点是:首先它含有较多的维生素C、维生素B1以及生物碱;其次,是含有的半乳糖醛酸和果胶也较多。苦瓜中的苦味来源于生物碱中的奎宁。这些营养物质具有促

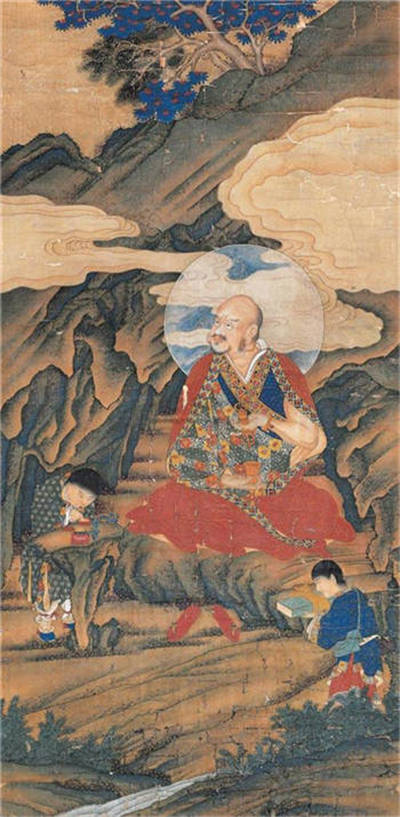

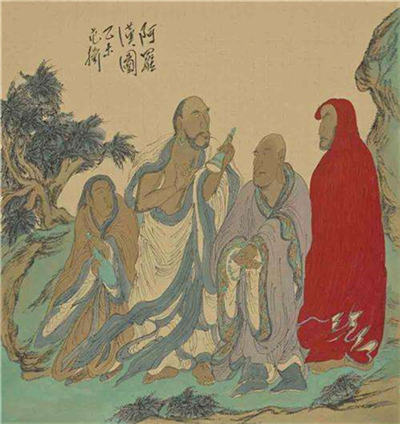

阿罗汉者,能飞行变化,旷劫寿命,住动天地,阿罗汉是小乘之极果,是果位名称。阿罗汉(Arhan)为梵语,华译成三种义理:一、译杀贼:杀烦恼贼之意。二、译应供:当受人天供养之意。三、译不生:永入涅槃不在再

易经四个字,道破人生四种境界!《周易》即《易经》,《三易》之一(汉初刘向校书时《三易》仍存,汉后下落不明),是传统经典之一,相传系周文王姬昌所作,内容包括《经》和《传》两个部分。《易经》讲道,而对于道

1、核桃:核桃因其富含不饱和脂肪酸,被公认为是中国传统的健脑益智食品,希望孩子们一定食用。每日2~3个核桃为宜,持之以恒,方可起到营养大脑、增强记忆、消除脑疲劳等作用。但不能过食,过食会出现大便干燥、

法总持、义总持、咒总持、忍总持。法总持又名闻总持,即对佛的教法闻持不忘;义总持是对诸法的义理总持不失;咒总持是菩萨依定起咒,持咒神验,袪除众生的灾患;忍总持是菩萨凭著实智,忍持法的实相而不忘失。读佛经

缘觉乘,谓十二因缘法门,皆能运载众生越于三界,到有余无余涅槃,成阿罗汉及辟支佛,皆如大船,越大江河。缘觉乘又叫中乘佛教。中乘是指其行人速则四生,迟则百劫间,破无明,终悟十二因缘之理,可证辟支佛果。中乘

辟支佛,即辟支迦佛陀(辟支迦佛陀的简称,又音译作钵罗翳迦佛陀,或简称辟支迦佛、辟支等),指过去生曾经种下因缘,进而出生在无佛之世,因性好寂静,或行头陀,无师友教导,而以智慧独自悟道,通说为观察十二因缘

阿罗汉梵语arhat,巴利语arahant。又作阿卢汉、阿罗诃、阿啰呵、阿黎呵、遏啰曷帝。略称罗汉、啰呵。意译应、应供、应真、杀贼、不生、无生、无学、真人。阿罗汉为声闻四果之一,如来十号之一。指断尽三

阿罗汉:梵语arhat,巴利语arahant。为声闻四果之一,如来十号之一。又作阿卢汉、阿罗诃、阿啰呵、阿黎呵、遏啰曷帝。略称罗汉、啰呵。意译应、应供、应真、杀贼、不生、无生、无学、真人。指断尽三界见

一、天台宗的性具范式依照本文的分析,天台宗的这一心性论体系由四个基本理论命题构成:一是性具善恶,二是生佛互具,三是一念三千,四是贪欲即道。第一个命题性具善恶,是指众生之心体本具善、恶二性。这是对众生之

我们都知道修行是能够为我们带来很多的功德利益,而且作为修行人是有很多的好处的,我们也能够得到作为修行的快乐,那么修行能够享受的快乐是什么呢?第一种快乐修行人能够离苦得乐,快乐在那里呢?身体的苦无人能够

一未发心而与授记,或有众生往来五道,诸根猛利,好乐大法,佛知是人自此过若干阿僧祇劫,发无上菩提心,又过若干阿僧祇劫修菩萨行,度无量众生令住于菩提,又过若干阿僧祇劫成无上菩提,号字如是,国土如是,乃至

我们学习佛法的时候应该都是听说过四相的,在《金刚经》所说的,无我相,无人相,无众生相,当然后面还有个无寿者相,那么这些是如何灭除一切相?明证法师开示:你用灭除,不用,完全不用灭,因为这些相都不会固定在

辟支佛: 指过去生曾经种下因缘,进而出生在无佛之世,因性好寂静,或行头陀,无师友教导,而因因缘成熟以智慧独自悟道,通说为独自观察十二因缘等法理,进而得到证悟而解脱生死、证果之人(即自证四果,入无余涅盘

阿罗汉、辟支佛一、 阿罗汉闻声而开悟释尊成道之后,便前往波罗奈国的鹿野苑,向憍陈如等五人宣说四圣谛的道理,五人听后,从而证得了「阿罗汉果」。其后还有很多佛弟子成了阿罗汉,因为他们都是听了佛陀说法的音声

所谓“饭持五戒者万,不如饭一须陀洹”:就是说供养一万个受持五戒的佛教徒,不如供养一个证得声闻乘初果的阿罗汉。大家想想看,最关键的问题是:与佛法解脱六道轮回相应!所谓“饭百万须陀洹,不如饭一斯陀含”:就

大乘佛教兴起後,将圣者分为三类,以不同证悟方法来分别,缘觉乘,声闻乘及佛乘,声闻乘的最高果位是阿罗汉,而佛乘的最高果位是成佛。阿罗汉和辟支佛都是修习楞严大定的过程中已证到的暂时果位,虽已了分段生死,但

2014年6月29日,理海法师放生开示。今日恭逢韦驮菩萨圣诞。大家正心诚意地依教奉行,戒杀放生,就能与誓愿弘深、护持正法的韦驮菩萨感应道交。《大乘本生心地观经》中说:“一切菩萨修胜道,四种法要应当知。

在《华严经?入法界品》里,德云比丘为善财童子介绍有二十一种念佛三昧,可知念佛法门的深广。至于历代祖师也多有提倡,如华严宗澄观大师的“五门念佛”、天台宗智者大师的“五方便念佛”。其后有华严宗五祖宗密大师

问:地狱有八寒八热边地孤独四种。孤独在地面上,余三均在地中。(见佛学半月刊佛学范古农答问)地藏经白话解五十五页云,据经论上说,地狱分三类摄尽,一是热狱,二是寒狱,三是边狱。热狱有八重,在阎浮海底下重叠

优昙花梵文优昙波罗(Udumbara),亦作优昙婆罗、乌昙跋罗、优昙钵华、乌昙华等,意译灵瑞、瑞应。花名。产于喜玛拉雅山麓及德干高原、锡兰等处。花隐于壶状凹陷之花托中,常误以为隐花植物。世称其花三千年

第二十二课 四种三昧天台宗把修观的行持仪规分作常坐、常行、半坐半行、非坐非行的四种三昧。三昧是梵语的音译,意为正定调直定、等持、正心行处等,使正念住于一处而不动,由此生起正智慧而觉悟真理,是三昧义。法

妄语者,见言不见,不见言见,以虚为实,以有为无等,凡是心口不相应,欲欺哄于人者皆是。又若自未断惑,谓为断惑。自未得道,谓为得道。名大妄语,其罪极重。 若是见到说没见到,没见到说见到。把假的说成真的,

持名、观像、观想、实相,四种念佛,唯持名最契机。持至一心不乱,实相妙理,全体显露,西方妙境,彻底圆彰。即持名而亲证实相,不作观而彻见西方。持名一法,乃入道之玄门,成佛之捷径。今人教理观法,皆不了明。若

第一个是现前见佛。般舟三昧是十方诸佛悉皆现前立的三昧。以前我念过药师佛,念过观世音菩萨圣号,念过文殊菩萨真言,行法稍一用功的时候,得见形象并不复杂,但是若能问法,是还需要一定进趣性的。我们一般所谓的见

大迦叶尊者阿罗汉持正念离系缚7~2正念勤奋者不乐于系缚如天鹅离池放弃其居所佛陀和众比丘在王舍城结夏安居,安居结束之前他告诉比丘们:“两个星期后将离开王舍城”,于是大家开始做些准备工作。当大家看到大迦叶

贝拉西沙尊者阿罗汉了达空无相7~3他们不积聚如实知进食于空无相中心智获解脱不留欲痕迹如鸟游虚空佛陀居住在祇树给孤独园时,有一次提到贝拉西沙尊者。贝拉西沙尊者进村子里化缘时,在途中停下来进食后又继续化缘

第七品 阿罗汉品名医耆域阿罗汉断除一切烦恼系缚7~1路行尽无忧悔解脱一切事物完全不受系缚已不再有苦恼佛陀居住在名医耆域建在芒果园的精舍时, 提到以下的事:有一天,提婆达多恶念作祟,试图谋害佛陀。他从山

阿那律陀尊者阿罗汉境界难以测度7~4他们诸漏已尽不再贪着饮食他们以空无相以解脱为宗旨行径如鸟翔空其踪迹不可寻佛陀居住在祇树给孤独园时,有一次提到阿那律陀尊者。阿那律陀尊者的袈裟已经破烂,想到垃圾堆里找

小沙弥证阿罗汉果心中无想无欲无波寂静7~7内心很平静语业也平静正智而解脱内心得安稳佛陀居住在祇树给孤独园时,有一次提到一位小沙弥,他是提舍尊者的徒弟。这位小沙弥七岁接受剃度时,提舍尊者教他观想发、涕、

摩诃迦旃延尊者平息欲念如御者驯马7~5寂静诸根欲如御者调马离我慢无漏诸天人羡慕佛陀居住在毗舍佉兴建的鹿子母讲堂时,有一次提到摩诃迦旃延尊者。有一天,帝释率众天神到鹿子母讲堂顶礼佛陀,因摩诃迦旃延尊者外

诱惑比丘的女人阿罗汉无欲寂静7~10树林甚迷人众人不喜悦无欲者离欲不求诸欲乐佛陀居住在祇树给孤独园时,有一次提到一位妇女。这位妇女在一处破旧的花园中,看见一位比丘结跏趺坐,正在禅修,就故意对比丘宽衣解

舍利弗尊者 阿罗汉不再造业7~8无错信知无为断一切系缚者放弃一切欲念是真尊贵人士佛陀居住在祇树给孤独园时,有一次提到舍利弗尊者。有一天,有三十位比丘来祇树给孤独园礼敬佛陀,佛陀知道他们证得阿罗汉果的机

舍利弗尊者阿罗汉不再生死轮回7~6无愤恨如同大地坚定稳固如要塞如海洋没有淤泥明晰清净无轮回佛陀居住在祇树给孤独园时,有一次提到舍利弗尊者。 有位比丘对舍利弗尊者怀有怨恨,向佛陀告状,说舍利弗比丘对他如

舍利弗的幼弟阿罗汉居止处一切安乐7~9无论村落或林间甚至山谷或平地那里住着阿罗汉那里就幸福安乐佛陀居住在祇树给孤独园时,有一次提到离婆达尊者。离婆达是舍利弗尊者最小的弟弟,是家中惟一没有出家的人,父母