蔡日新:禅门境界论2025-04-24 11:27

面对禅家证悟的境界,门外人毕竟只是雾里看花。因而,在有些学者的眼里,禅法的修证,被认为是一种神秘的精神体验。如果站在实修的角度上说,禅悟不仅是一种实在的境界,而且还是一种不可言说的法喜受用。这种受用,只有当人设身处地进入了那一境界时,他才会感到它的真切。无怪乎有学人问赵州柏树子还有佛性也无时,赵州的回答是待柏树子成佛时。

世间森罗万法,尽是神通妙用。只有通过你的那颗清净的妙心去体验它,才可能消受得起这份无价的福报。

(一)境界释义

境界一词本来是佛家使用的语汇,可是,经王国维的《人间词话》之论述以后,便逐渐地衍化成为一个新词汇,它具有表述人生精神领域所达到的高深境地这一含义。佛教中的境界(Vi?aya)一词,本来具有自家能力所达到的某种境地的含义,在般若(praj?ā)的五种含义[1]中,境界般若指般若所缘的一切诸法,由于般若是能缘之智,诸法是所缘之境,而这个境的自身是无自相的,全由般若的智慧所显发;所以必须用根本、后得两种智慧来观照一切诸法境界为空寂,故称为境界般若。像这种人生的最高智慧,是无法采用言语来描述的,它只有通过切身的体验去证悟,才会获得实际的受用。因此,佛陀在《无量寿经》卷上载法藏比丘白佛曰:斯义弘深,非我境界,唯愿世尊广为敷演诸佛如来净土之行,我闻此已,当如说修行,成满所愿。[2]像佛土这样庄严的一种境界,显然不是文字语言可以企及的,以故境界一语确实具有不可思议的殊胜含义。因而,在晋译的《正法华经》卷五中说:瞻如来诸佛境界,得未曾有,欢喜踊跃。[3]

而在《人间词话》中,为了表述难以言说的诗词艺术意境,王国维信手从佛典中拈出境界二字,也可谓恰到好处。只要稍微翻翻《人间词话》,你将会发现通篇无处不着意于境界二字。王氏一开篇就说:词以境界为最上。有境界则自成高格,自有名句。[4]可见,王国维是把境界当作通篇的纲纪来设立的。他在标举境界二字之后,接着就人惟于静中得之的无我之境与由动之静时得之的有我之境等范畴展开讨论,将诗词创作的艺术意境作了出色的评述。在王国维对境界的讨论中,除了拈出古人诗词中的名句以境界二字来加以评述之外,还有一些专门讨论诗词艺术意境的妙语。例如:

境非独谓景物也。喜怒哀乐,亦人心中之一境界。故能写真景物,真感情者,谓之有境界,否则谓之无境界。[5]

严沧浪《诗话》谓:盛唐诸人,唯在兴趣。羚羊挂角,无迹可求。故其妙处,透彻玲珑,不可凑泊。如空中之音、相中之色、水中之月、镜中之象,言有尽而意无穷。余谓:北宋以前之词,亦复如是。然沧浪所谓兴趣,阮亭所谓神韵,犹不过道其面目,不若鄙人拈出境界二字,为探其本也。[6]

言气质,言神韵,不如言境界。有境界,本也;气质、神韵,末也。有境界而二者随之矣。[7]

在以上的三例之中,王国维着意于对境界的讨论,无处不体现了一种优美的诗词艺术意境。随着他的境界说的提出,也将诗词创作中的那种不可言传的艺术美的内涵,给淋漓尽致地揭示了出来。在王国维那里,这个境界既包含了作者主观的思想感情,同时也包含了渗透着丰富情感的写景状物等种种描绘之中。诚然,艺术的至境是一般的语言文字所无法表述的,古书所谓的言不尽意[8],对于意境的诠释无疑是至为贴切的,因此,王国维在这里巧借佛典中的境界这一语汇来表达,这无宁也是在宋人严羽《沧浪诗话》的基础上,对诗词艺术意境进一步加以阐发的佳作,与此同时,在王国维这里所标榜的境界,无疑也成了诗词艺术最高意境的代名词了。然而,在《人间词话》中,也有一例由诗词的艺术意境拓展开去,进而讨论人生境界的论述,兹举如下。

古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。此第一境也。衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。此第二境也。众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。此第三境也。此等语皆非大词人不能道。然遽以此意解释诸词,恐为晏欧诸公所不许也。[9]

这段论述显然已经超越了对诗词创作的艺术意境讨论的范畴了,而是凭借著作者对诗词涵咏深透的学识与敏于藻思的艺术鉴赏力,信手拈来宋人的三处词作,藉以表述人生的治学与成就事业的三个重要步骤。这三个步骤的描述,非但得力于作者恰切地运用宋人词章的名句,而且也深合学人成就事业所必经的三个重要阶段,若非一代了不起的大学者,他是绝对无法这么等闲地拈出如此佳句来的。然而,我们在惊叹王国维出色的三种人生境界理论之余,我们也将会发现他的三种境界之说主要是针对治学或诗词等艺术创作而言的,而对于现实的人生所追求的至高境界(终极目标),尤其是那种富于宗教情怀的理想人生境界,他的讨论似乎还没有完全企及。

(二)儒家的人生境界

人生境界除了所从事的事业与人生理想所存在的各种差异之外,总还是有许多共同的理念与境界存在的,我们寻常所说的充实的人生或者圆满的人生,实质上便蕴含了人类理想的人生境界中的某些共同点。其实,这种人生境界非但在禅家有,即便是在中国早期的儒家或其它学派中,则早已形成。我们知道,中国儒家的大圣人孔子(约前551年~前479年),他的一生是非常坎坷、非常郁郁不得志的,尽管他曾经做过一段鲁国的司寇,但毕竟为时不久,而他一生绝大多数的时间是处在游说诸侯的风尘颠簸之中。其中在去陈国的途中,于匡地被围困五日,使他产生了天之将丧斯文也[10]的深深喟叹。尤其是后来在受聘于楚国之时,由于陈、蔡间的士大夫担心孔子会对自己造成威胁,于是乃相与发徒役围孔子于野,孔子遂不得行,乃至绝粮,从者病,莫能兴,但孔子仍然是那样从容自若,讲诵弦歌不衰。此时,孔子的门人子路非常抱怨地问孔子说:君子亦有穷乎?而孔子对他的回答却是君子固穷,小人穷斯滥矣[11]。试想:人生处在这样一种境地之中,如果没有一种很高的精神力量来支撑,他肯定是无法抵挡住如此严重的打击的。如果要说出这种精神力量的实质来,用我们今天的话来说,也就是一种人生的境界了。

在《论语》中,孔子极力称道颜回,他说:贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也![12]像颜回那样的弟子,他在孔子门下修学,整天如愚似的不违老师的言教,但退而省其私,亦足以发[13],他就像《老子》中所说的那种上士[14]一样,默默地去实践孔子的言教,也正因为如此,他闻一知十,居孔门弟子中的仁义之首。惟其如此,当颜回早死的时候,孔子感到非常地伤心,他失声痛哭道:噫!天丧予!天丧予![15]而且,孔子还在回答季康子询问门下弟子孰为好学时说:有颜回者好学,不幸短命死矣,今也则亡(同上)。从孔子对颜回的评价可以看出,颜回应当是孔门七十二贤人中的最佳弟子,因而,他的死亡引起了孔子无尽的悲伤。孔子及其门人颜回的人生境界给了后世士大夫以深远的历史影响,到了宋代,由于禅宗的迅速发展,给当时的社会文化造成了巨大的影响,以致出现了儒门淡泊,收拾不住[16]的局面。也就在此时,宋儒为了挽救儒门衰败的气象,他们大胆地从禅门中吸收合理的思想,以丰富传统儒学的思想体系。而在早期的理学大师周敦颐那里,他就是从探索孔子与颜回等先圣的人生境界入手的。周敦颐的弟子程颢在回忆老师生前的教诲时说:昔受学于周茂叔,每令寻颜子仲尼乐处,所乐何事。[17]这种寻颜、孔乐处,实质上就是对孔子、颜回的人生境界的一种寻根与探求。通过周敦颐等一代大师的首倡,再经后世过几位鸿儒的辗转发挥,遂发展成为一个完整的理学思想体系。无论孔子、颜回等圣人当时的人生境界也好,还是后世理学家们所寻绎的那种境界也好,无疑都只是体现了儒家士大夫的精神境界罢了。

孟子(约前372年~前289年)继承并发扬了孔子的思想,进一步把儒家的人生境界提到了一个新的高度。据《史记孟子列传》所载,孟子受业于孔子的孙子孔伋(字子思,作《中庸》)的门人,在学有所成之后,孟子先后事齐宣王等诸侯,但没有得到重用。其间,孟子以其仁义之道去游说梁惠王,却被认为是迂远而阔于事情,孟子最终也因政见不合而离开了梁。孟子在历游了宋、滕、魏诸国而其主张却无法得到当时诸侯的采用之后,只得退而与万章之徒序《诗》、《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇[18]。

从《孟子》七篇的文字内容来看,处处体现了他以天下为己任的高度社会责任感(诸如如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也),同时也充分表现了孟子那种舍身取义 的崇高情怀,尤其是他的那腔浩然正气[19],则更是感化了后世的士子。通览《孟子》,不特他对心性学说的阐述在中国哲学史上具有深远的历史影响,而且其民本思想更具进步的历史意义。孟子认为人性本善,因此人人都可以成为尧舜那样的圣人。当时有位名叫曹交的人对孟子的人皆可以为尧舜提出了疑问,孟子则谆谆告诫他说:

奚有于是?亦为之而已矣。有人于此,力不能胜一匹雏,则为无力人矣;今曰举百钧,则为有力人矣。然则举乌获[20]之任,是亦为乌获而已矣。夫人岂以不胜为患哉?弗为耳。徐行后长者谓之弟,疾行先长者谓之不弟。夫徐行者,岂人所不能哉?所不为也。尧舜之道,孝弟而已矣。子服尧之服,诵尧之言,行尧之行,是尧而已矣;子服桀之服,诵桀之言,行桀之行,是桀而已矣。[21]

在这里,孟子认为尽管人的能力大小存在着许多的差异,但他们的善性是本具的,因而是否为善,取决于人们是否去行善。孟子的这一思想不但作为激励人们努力去实现仁义的动力,而且也对中国的禅学思想产生过一定的影响,刘宋时期的道生法师在研究涅盘学时,就受了这种思想的影响,从而倡导佛性皆有,主张人人可以成佛。生公的这一主张,也为后世禅宗在激发起学人自觉、自证的宗门教理上,起了奠基作用。从这一理念出发,孟子主张人们努力去实现自己的尧舜德行,从而达到万物皆备于我矣的境界,因为,反身而诚,乐莫大焉;强恕而行,求仁莫近焉。[22]

与此同时,对于实现人生中尧舜的这一善行,孟子主张不遗余力,他甚至还认为可以置身家性命于不顾。他说:

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者,何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者,何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者,非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。[23]

这种为了实现人生的理想(义)而不惜牺牲生命的精神,不啻是孟子思想的闪光之处,而且也成了后世士大夫中的一种高尚的情操。在孟子看来,只要自反而不缩,虽褐宽博,吾不惴焉;自反而缩,虽千万人,吾往矣。[24]这样一种精神一直在激励着后世的士大夫之贤哲,使他们敢于为了民族与人民的利益牺牲自己的一切乃至生命,岳飞、文天祥就是这类民族英雄的优秀代表。在文天祥就义后留给世人的《衣带赞》中,有这样名言:孔曰成仁,孟曰取义,惟其义尽,所以仁至。读圣贤书,所学何事,而今而后,庶几无媿。[25]显然,这种思想完全是从孟子中吸收过来的,也完全是那种虽千万人,吾往矣的精神对后世的延伸。这样一种精神的出现,难道不需要一种伟大的人格力量来支撑么!难道不是一种崇高的人生境界的显现么!这就是儒家的人生境界的积极意义所在,也是中华民族的传统人生价值观的最可宝贵之处。可见,在中国古代的孔、孟等鸿儒那里,他们早就有着一种崇高的人生境界,以此作为他们人生奋斗的目标。

(三)道家的人生境界

在中国传统的思想文化中,与孔、孟积极进取的精神相对的是那偏重于消极隐遯的道家思想。按照《史记》的说法,老子也许要比孔子出生的年代稍微早一点,因而孔子曾就礼制方面的问题去请教过老子。《史记老子韩非列传》载老子为楚苦县厉乡曲仁里人也,姓李氏,名耳,字伯阳,谥曰聃,周守藏室之史也。[26]老子不像孔子那样积极地入世,而是主张通过无为而治的途径,去实现那种小国寡民、甘其食,美其服,安其居,乐其俗[27]的具有庞朴特色的理想社会。因此,他反对人们的积极进取与有为的人生理念,从而提出了绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有[28]的主张。他认为,人们对于物质财富的追求会导致自性的迷失[29],因而主张清心寡欲,使人性恢复到本来的纯朴面貌。惟其如此,老子无论是对于哲学本体的认识,还是在哲理的思辩性等方面,都要比孔、孟高出一筹。他不但提出了道生一,一生二,二生三,三生万物的道(哲学)本体论,而且还主张人们通过清虚的冥想[30]去体验这一本体境界。由此出发,老子在认识论上主相对论的观念,提出了有无相生与祸福相因的观点,并由他的道本体的观念进而确立了其真、善、美的理念,给人们展示了大音希声,大象无形的美学境界。

庄子(约前369年~前286年)是老子思想的继承者,道家学说经过他的继承与发扬,形成了一个更加完整的思想体系。据《史记老子韩非列传》所载,庄子者,蒙人也,名周。周尝为蒙漆园吏,与梁惠王、齐宣王同时。其学无所不窥,然其要本归于老子之言。故其著书十余万言,大抵率寓言也[31]庄子继承了老子道法自然的思想,认为道是先天地而生且具有无限时空(道未始有封)的本体,从而要求人们消除那种差别的心理,达到万物齐一的认识。因而,在庄子的眼里,天下莫大于秋豪之末,而太山为小;莫寿乎殇子,而彭祖为夭。天地与我并生,而万物与我为一。[32]那种齐物我、齐是非、齐大小、齐生死、齐贵贱的人生境界,在《庄子》那生动活泼的寓言或譬喻中、那汪洋恣肆的文笔中,得到了充分的体现。超越时空、无所不涵盖的道本体,与消融是非差别的齐物我的思想,对中国的佛教般若学的讨论提供了入门的方便,也对后世的禅宗思想产生了一定的历史影响。只要我们稍微翻翻《高僧传》,就会发现魏晋以来的高僧,诸如竺法深、慧观、支遁、慧远、僧肇、慧观、道渊等大师[33],皆与老、庄思想的熏习有过千丝万缕的关系。

但我们很有必要说明,尽管《老子》一书被道教奉为经典,《南华经》(《庄子》)也为道教所崇奉,但老、庄的思想与后世发展起来的道教思想之间,应该还是存在着一定的区别的。道教的宗旨,始终是针对人生的有限与宇宙的无穷这对现实矛盾展开的,无论是养生与长生思想也罢,还是服气与丹鼎的修炼也罢,抑或是对天堂乃至各种洞天福地境界的追求也罢,终归是要处理好有限的个体生命与无穷的宇宙之间的冲突。 诚然,道教在思想上吸收了老、庄道法自然的意旨,力求控制人们的情欲,试图合乎道的规律,这也不能说与老、庄没有直接的联系。另一方面,道教在后世逐渐建立起来的戒律与其它仪规中,也或多或少地吸收了佛教中的某些成规。但道教所致力追求的是人的个体生命的永恒存在,因而在养生之道方面颇为见长,而在哲学意义方面,则似乎远不及老庄思想、尤其是禅学思想的那般谨严与具有思辩特性。

在道教还没有完全形成之前,便有一种与孔、孟思想背道而驰的隐遯思想存在,这在《论语》与《孟子》中均有记载。事实上,一旦处在乱世之中,人们无不期盼全身远祸,这种隐遯思想自然也就在社会思潮中占有相当比重了。早在孔子之前,出世与入世两种思想的冲突便已经露出了端倪,诸如帝尧时期的许由[34],便是其例。在《论语微子》中所载的孔子与隐者之间的会谈,似乎可以视为入世思想与出世思想冲突的早期记载。当时有个名叫接舆的楚狂在孔子面前唱着这样一首歌:凤兮!凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而!已而!今之从政者殆而![35]孔子听到后便下车,想与他交谈,但接舆却趋而辟之,他根本就不打算与孔子来沟通他们之间不同的人生理念。

还有一次,孔子在路途遇上了长沮与桀溺两人耦而耕,便打发子路去向他们问路,于是,子路与这两个隐者之间展开了思想交流。

长沮、桀溺耦而耕。孔子过之,使子路问津焉。长沮曰:夫执舆者为谁?子路曰:为孔丘。曰:是鲁孔丘与?曰:是也。曰:是知津矣!问于桀溺,桀溺曰:子为谁?曰:为仲由。曰:是鲁孔丘之徒与?对曰:然。曰:滔滔者,天下皆是也,而谁以易之?且而与其从辟人之士也,岂若从辟世之士哉?耰而不辍。子路行以告,夫子怃然曰:鸟兽不可与同群!吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也。 [36]

在这里,孔子与隐者之间就各自的人生理想展开了充分的讨论,孔子的辟人(逃避坏人,指孔子的入世观)人生观与长沮、桀溺的辟世(逃避人世,指出世观)人生观之间,确实存在着严重的分歧。面对当时天下混乱的政治局面,隐者们选择了辟世的道路,他们遁世无闷,过着自得自乐的生活,以实现个体生命的快适。但孔子则对此持坚决反对的态度,他认为人生不可脱离社会,像鸟兽那样去栖隐山林,且正因为天下无道,则更需要像他那样的人出来奔走匡救。尽管孔子的一生是如此地不得志,但他在一种高度的社会责任感的驱使下奔走天下,游说诸侯,直至他地生命终止为止。

孔子的这种思想不但表现在他个人的事业上,而且对他的门人也产生了深刻的影响。有一次,孔门弟子子路随从孔子不慎掉队了,在路上遇到了一个荷莜老人,这位老人虽然不赞同孔子的见解,但出于子路的躬谦有礼,他招待了子路食宿,并让自己的两个儿子与子路见了面。可是,子路对他的人生观仍然是不认同,子路认为荷莜老人尽管不出仕于不义的君主,但他却仍然没有废除长幼之间的礼节(指见其二子),那么他又怎么能废除君臣之间的人伦那?子路认为:君子之仕也,行其义也。道之不行,已知之矣!可见,孔子的入世思想对他的后学所产生的影响是多么的深远!这种思想也成为了后世士大夫积极用世的精神理念,同时也为后世的忠君观念的形成奠定了基础。到了宋代的理学家那里(尤其是朱熹),他们甚至还曾凭借着这一思想理念,来否定禅家出世的思想倾向。

但我们必须说明,那种荷莜老人式的隐遯思想,与老、庄思想是不可同日而语的,且与道教的辟世思想也不尽相同,与禅家思想之间则更是大相径庭了。因为,处在乱世中的全身远祸的隐遯思想,根本就没有老、庄思想那般缜密,更没有老、庄思想的完整哲学体系,也没有道教的那种宗教思想体系那么完整,自然就无法与禅家思想相提并论了。

(四)禅家的人生境界

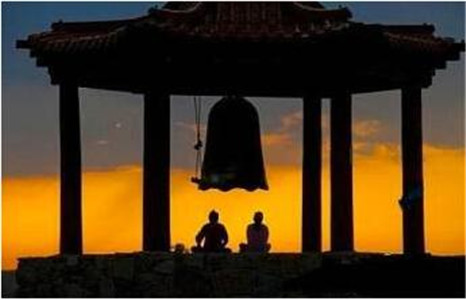

无庸讳言,禅家的出世思想与儒家的入世思想之间应当是大相径庭的。本着出离三界的人生终极目标,禅家选择了出世的道路,但这一选择并不像《论语微子》中的那些隐士一样仅仅只是为了全身远祸,而是为了彻底摆脱生命的轮回、实现永恒宁静而又祥和的人生境界。因此,禅门的人生境界,将是剔透玲珑、不可凑泊的,它是消泯了分别对待、蠲除了人我是非的那样一种平怀。如果以这样一种襟怀来看待世间的万物,则天下事物全都任运自得,森罗万法悉皆随缘适意,无入世与出世之差别、无人伦与孝悌的分界,但有随顺世间而又不背禅法妙谛的自在之乐。

只要翻开中国的佛教史,就可以发现从佛教从传入中国起,便与中国本土的儒、道两家的思想之间,不断地发生过冲突。站在儒家的思想观念上来讲,人生必须积极地入世、甚至还必须知其不可为而为之,他们那样一种片面的以天下为己任的士大夫思想,必然会与禅家倾向于出世的情怀很相抵触。众所周知,世间舞台的空间毕竟存在着很大的局限性,它不可能给每个人都提供一个完美表现其才华的场地。于是,儒家那积极用世的思想与现实社会的使绝大多数人无法登上这个舞台、最终落得抑郁不得志的结局之间,必然会产生一种无法避免的心灵冲突。在中国的文学长廊中,像屈原、司马迁、建安七子、竹林七贤,唐代的李白、杜甫、白居易,宋代的苏轼、欧阳修,直至清代的文学大师曹雪芹等人,他们给人类留下了一笔宝贵的精神财富。但又有谁曾去深思过:这些中国文学长廊中的巨星们,他们的人生何尝又不是坎坷多艰的,他们中大多数人怀才不遇,甚至是穷愁潦倒地度过了他们那困苦的一生。所谓悲愤出诗人,这是一点也不错的,但悲愤之情的产生,无非是出自于社会舞台空间的有限与人生志向的高远所引发的冲突而已。可见,片面地要求人们积极用世,不能随缘处世、随遇而安,必然会给人们的精神造成沉重的打击,甚至还会给社会带来某些不稳定的因素[37]。因而,随缘任运的禅家处世思想,对于儒家思想的过于偏重于积极用世的缺陷,无疑是一个很好的补充。禅家虽然倾向于出世,但并非是像长沮、桀溺那样一味地消极避世,而是出世却不避世、穷窘而不落拓的,她是一种以出世的思想来审视入世事业的崇高人生境界。以这样的情怀来处理世间的万事万物,则事事随缘,物物得体,自然也就达到世出世间圆融无碍的境地。

相对于道家的过分追求个体生命的永恒存在,禅家则将穷通与寿夭彻底看破,并不刻意地追求生命的长存,而是着意于生命现象的本原与存在的实质意义。在禅家看来,一期生命的存在,仅仅只是有情在贤劫中的一个细小的表现点罢了,而世间的一切事物无不是在随缘迁灭不已的,唯有此期生命现象为彼期生命现象的因、并如此转现不已的规律是永恒的。即便是修炼到了天界,可以享受很久的寿命,但个体生命最终还是要随着因缘的聚散变迁而消失的,因而,站在究竟的意义上讲,并无永恒存在的个体生命可言。在禅家看来,人生的永恒存在,只可能是那种摆脱了生命轮回的究竟涅盘,那是一种永恒寂静的殊胜境界。因此,追求个体生命的永存,并不是禅家所要实现的人生终极目标,而断灭一切烦恼、出离三界的火宅[38],实现常、乐、我、净的涅盘境界,那纔是禅家所要实现的人生最终目的。而以淑世情怀著称的大乘佛教,则不但追求个人的身心解脱,而且还将普度众生当作修持的最高目标。因而那种追求个体生命长存的思想,比起关注全体众生的彻底解脱的大乘佛学思想来,必然会显得十分黯淡、十分渺小了。由此看来,禅家的人生境界,与道教追求生命永恒的目标来相比,显然要高出一筹。

在禅家那里,不但对于一切有为的境界要加以彻底的破斥,而且又能圆融一切世出世法,没有中、边之分,没有人、我之别,一切都是那样地自在与圆满。因而,他们的心境永远处在一种宁静、平和而又自得的法喜之中,那是一种如人饮水,冷暖自知的宁谧境界,那是一种春枝花满,天心月圆的悠然恬适。记得黑格尔曾经说过:无知者是不自由的,因为和他们对立的是一个陌生的世界。[39]对于禅家来说,开启人生的智慧,审视人生的真谛,自然是修持中的重要内容,因而禅者的人生又必然是充满了智慧的。然而这种智慧并非等同世间所谓的聪慧,它是一种如实瞭知宇宙与人生真谛的究竟慧(即般若)。同理,禅门智慧的获得,也不可能通过如同寻常文化学习的方式得到,它必须通过禅者一寒彻骨的切身修持,然后才可能亲身证悟到它。《老子》说:为学日增,为道日损[40],这说明了道的修证必须蠲弃寻常的世俗知见。禅门智慧的获得,自然更加需要我们将积习所成的各种偏见蠲除,以无人我、无是非、无一切对待的心量去观照世间万物,从而获得青青翠竹,尽是化身,郁郁黄花,无非般若的妙境。这不但是通向人生智慧的光明大道,而且更是实现人生彻底解脱的殊胜境界。那么,就让我们对人生的智慧之路来作一些探索,就禅门人生境界的获得做一些尝试。

--------------------------------------------------------------------------------

[1]指实相般若、观照般若、文字般若、眷属般若、境界般若。

[2]参见《大正藏》卷12页267中栏。

[3]参见《大正藏》卷9页94下栏。

[4]参见《人间词话蕙风词话》191页,北京人民文学出版社1984年版。

[5]参见《人间词话蕙风词话》192页,北京人民文学出版社1984年版。

[6]参见《人间词话蕙风词话》193页,北京人民文学出版社1984年版。

[7]参见《人间词话蕙风词话》227页,北京人民文学出版社1984年版。

[8]参见《周易系辞上》。

[9]参见《人间词话蕙风词话》203页,北京人民文学出版社1984年版。

[10]参见《史记孔子世家》《百衲本二十五史》一册162页1栏,浙江古籍出版社1998年影印本。

[11]参见《史记孔子世家》《百衲本二十五史》一册163页1栏,浙江古籍出版社1998年影印本。

[12]参见《论语雍也》,《四书章句集注》87页,北京中华书局1983年版。

[13]参见《论语为政》,《四书章句集注》56页,北京中华书局1983年版。

[14]上士:《老子》第四十一章:上士闻道,勤而行之;中士闻上士道,若存若亡;下士闻道,大笑之。不笑不足以为道。

[15]参见《论语先进》,《四书章句集注》125页,北京中华书局1983年版。

[16]在宋禅师大慧宗杲的《宗门武库》中,载有这样一段话。王荆公一日问张文定公曰:孔子去世百年生孟子,亚圣后绝无人,何也?文定公曰:岂无人?亦有过孔、孟者。公曰:谁?文定曰:江西马大师、坦然禅师、汾阳无业禅师、雪峰、岩头、丹霞、云门荆公闻举,意不甚解,乃问曰:何谓也?文定曰:儒门淡薄,收拾不住,皆归释氏焉。公欣然叹服。后举似张无尽,无尽抚几叹赏曰:达人之论也。

[17]参见《程氏遗书》卷二上,《二程集》16页,北京中华书局1981年版。

[18]参见《史记孔子世家》,《百衲本二十五史》一册201页3栏,浙江古籍出版社1998年影印本。

[19]在《孟子公孙丑上》中,载有孟子与公孙丑之间的一段对话。其中,孟子有我善养吾浩然之气、志壹则动气,气壹则动志也。今夫蹶者趋者,是气也,而反动其心、 其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之闲。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣(《四书章句集注》230页~232页)等论说。

[20]乌获:战国时期的力士,与任鄙、孟说等人,凭借自己的勇力出仕于秦武王,终为大官(参见《史记秦本纪》)。后世以乌获为大力士的代名词。

[21]参见《告子》下,《四书章句集注》339页,北京中华书局1983年版。

[22]参见《孟子尽心上》,《四书章句集注》350页,北京中华书局1983年版。

[23]参见《孟子告子上》,《四书章句集注》332页~333页,北京中华书局1983年版。

[24]参见《孟子公孙丑上》,《四书章句集注》230页,北京中华书局1983年版。

[25]参见《宋史列传一七七》百衲本《二十五史》六册1225页3栏,浙江古籍出版社1998年影印本。

[26]参见百衲本《二十五史》一册181页3栏,浙江古籍出版社1998年影印本。

[27]参见王弼《老子注》,《二十二子》8页3栏~9页1栏,上海古籍出版社1986年版。

[28]参见《二十二子》2页3栏,上海古籍出版社1986年版。

[29]《老子》第十二章说:五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽;驰骋畋猎,令人心发狂;难得之货,令人行妨。是以圣人为腹不为目,故去彼取此。便是老子针对人们过于地追求物质财富而提出的批评。

[30]《老子》第四十八章说:为学日益,为道日损。损之又损,以至于无为,无为而无不为。取天下常以无事,及其有事,不足以取天下。这种损的修学过程,实质上就是指清虚冥想境界所实现的途径。又《老子》第五十二章说:塞其兑,闭其门,终身不勤。开其兑,济其事,终身不救。见小曰明,守柔曰强。用其光,复归其明,无遗身殃,是为袭常。这无疑也是对人们的心灵追逐外物的一种遏止,从而使之实现本自宁静的精神境界。

[31]参见百衲本《二十五史》一册181页4栏,浙江古籍出版社1998年影印本。

[32]参见《庄子齐物论》,《二十二子》18页1栏,上海古籍出版社1986年版。

[33]在魏晋时期,中国的高僧大多是先在老、庄哲学的研习方面具有了一定的成就之后,才入佛门修学的。这在梁慧皎《高僧传》中,往往有此记载,姑举如次。《竺法深传》载:潜(法深)优游讲席三十余载,或畅方等,或释老、庄,投身北面者,莫不内外兼洽。《支遁传》载他对《庄子》有深入的研究,曾经注释过《逍遥游》,并与当时的玄学大师们一同研讨过《庄子》。故慧皎谓支遁、向秀雅尚《庄》、《老》,二子异时,风好玄同矣。《释道立传》载他少出家事安公为师,善《放光经》,又以庄、老、三玄微应佛理,颇亦属意焉。《释慧远传》载他少为诸生,博综六经,尤善庄、老。年二十四,便就讲说。尝有客听讲,难实相义,往复移时,弥增疑昧。远乃引《庄子》义为连类,于是惑者晓然。是后,安公特听慧远不废俗书。《释僧肇传》载他历观经、史,备尽坟籍,爱好玄微,每以庄、老为心要。《释慧观传》载他妙善佛理,探究老、庄 。《释道渊传》载他的弟子慧琳善诸经及庄、老。《释僧瑾传》载他少善庄、老及诗、礼。《昙度传》载他善三藏及《春秋》、《庄》、《老》、《易》。《昙瑶传》载他善《净名》、《十住》及《庄》、《老》。《释弘充传》载他少有志力,通《庄》、《老》,解经、律。《释僧慧传》载他善庄老,为西学所师。《释昙斐传》载他方等深经,皆所综达;老、庄、儒、墨,颇亦披览。《史宗传》载他善谈《庄》、《老》,究明《论》、《孝》。《释昙迁传》载他善谈庄老,并注《十地》,又工正书。《释昙智传》载他能谈庄、老,经、论、书、史,多所综涉。《释慧芬传》载他向御史中丞袁愍孙辩老、庄儒墨之要。以上这些,均见诸慧皎的著作。可见,魏晋时期的佛教高僧大多通晓老、庄,因而,在这一时期所展开的对般若学的研讨(格义佛学)中,往往带有浓郁的老、庄与玄学的气韵。

[34]在《庄子逍遥游》中,载有尧让天下给许由,而许由不受的事迹。原文为:尧让天下于许由,曰:日月出矣,而爝火不息,其于光也,不亦难乎!时雨降矣,而犹浸灌,其于泽也,不亦劳乎!夫子立而天下治,而我犹尸之,吾自视缺然。请致天下。许由曰:子治天下,天下既已治也,而我犹代子,吾将为名乎?名者,实之宾也,吾将为宾乎?鹪鹩巢于深林,不过一枝;偃鼠饮河,不过满腹。归休乎!君子无所用天下为。庖人虽不治庖,尸祝不越樽俎而代之矣。

[35] 参见《四书章句集注》181页~182页,北京中华书局1983年版。

[36]参见《四书章句集注》182页,北京中华书局1983年版。

[37]士人在才华得不到施展时揭竿而起的现象,在中国历史上往往有之,例如像王巢不第而赋菊花,最终走上起义的道路,即是其例。

[38]火宅:原意为充满烈火的住宅,佛典中用以比喻烦恼众多的众生世间。其中,火喻五浊八苦,宅喻欲、色、无色三界。三界众生为五浊、八苦所逼迫,烦恼多,不得安稳,犹如屋宅起火燃烧不得安居。此语出自《法华经》七喻之一的火宅喻,《法华经譬喻品》云:一切众生,皆是吾子,深着世乐,无有慧心,三界无安,犹如火宅。众苦充满,甚可怖畏。常有生老病死忧患。如是等火,炽然不息。

[39]参见黑格尔《美学》第一卷页125,北京商务印书馆1979年版。

[40]参见《老子》四十八章,《二十二子》页6上栏。