禅宗五家:沩仰宗:沩仰宗及其历代祖师2025-04-21 09:48

沩仰宗由唐代灵祐和慧寂在潭州(今长沙宁乡境)大沩山所创,以大圆镜智为宗,把想生、相生、流注生三种生作为虚妄,宗风以方圆默契,体用圆融为特色。其传承据《传法正宗论》,约99人,至六世以后,虽传承不明,仍然与临济宗一起继续流传。在海外,主要由新罗国(今朝鲜半岛)五观顺支(唐大中十二年公元858年入唐,唐懿宗乾符元年874回国),为沩仰宗在在国外的著名传承者 。唐代湖南主要代表人物是灵祐、慧寂、智闲等。

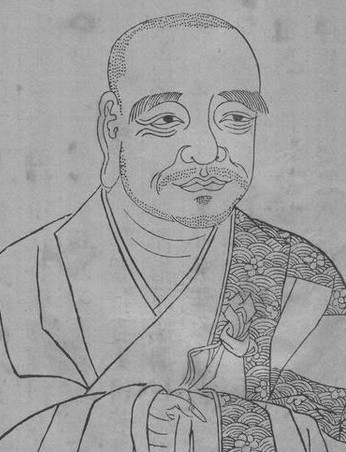

1、 沩仰立宗 沩山灵祐(771─853)唐代僧人。俗姓赵,福州长溪(今福建霞浦县南)人。 沩仰宗创始人。15岁出家,依本郡建善寺法常律师,剃发于杭州龙安寺,先习大小乘经律,继往百丈山参谒怀海,怀海一见许之,为上首弟子,并任典座(寺院炊事员中为首者)。怀海以拨炉中有火否启发他欲识佛性义,当观时节因缘。时节既至,如迷忽悟,如忘忽忆。方省己躬,不从他得。汝今既尔,善自扶持。这时,司马头陀从湖南来,说在湖南寻得一山,名为大沩,是一千五百善知识大道场,要怀海找个开山的人去。怀海于是以净瓶置地上,召集全寺僧众,指着净瓶说:若有人当众下得一语出格,当与沩山住持。灵祐上前一脚踢倒了净瓶,转身便出。于是怀海即命灵祐,于唐宪宗元和二年(807)来到沩山(又名肉山)。当时沩山荒无人烟,虎狼纵横。过了五六年,绝少来者,灵祐想离开,这时懒安(又名紫林懒安、大安)从百丈山带来数僧,积极支持。裴休时任荆南节度使,讲学益阳,乘便到沩山访问灵祐,尝咨玄奥,并布施,奏请创建密印寺。以后连帅李景让又奏请创建同庆寺。灵祐率众开山垦田,置僧田3700亩,于是天下禅学幅辏焉,食指恒数千人。僧问:顿悟之人更有修否?师曰:若真悟得否他自修时,修与不修是两头语。如今初心虽从缘得,一念顿悟自理,犹有无始旷劫习气未能顿净,须教渠净除现业流识,即是修也,不可别有法教渠修行。 唐武宗会昌五年(845)废佛法,勒令僧尼返俗,灵祐乃裹首为民,到宣宗时(847)解禁,重新剃发为僧。他敷扬宗教40余年,达者不可胜数。百丈怀海的丛林规矩,实际上是灵祐真正建立、并在湖南发扬光大的。唐宣宗大中七年(853),灵祐卒,终年83岁,谥号大圆禅师。建塔于同庆寺侧,塔曰清净。有《语录》一卷行世 。传承弟子有慧寂、智闲、径山洪諲、西山道方等44人。

2、 长庆大安 长庆大安(793─883),唐代僧人。是百丈怀海弟子,对于沩仰宗的开宗立派、弘传大有功的僧人。一名紫林懒安。福州陈氏子。 灵祐在创建沩山道场五六年时,人迹罕至,几乎要走了,是大安带了弟子多人,前来支持,终于建起一千多人的大道场,与灵祐同参30年开发沩山。灵祐晚年,唐宣宗大中五年(851),大安受寺众推举,继任沩山第二任住持。其法语曰:

我若说禅宗,身边要一人相伴也无,岂有五百、七百众耶?我若东说西说。则争头向前来,恰如将空拳诳小儿,都无实处。我今分明向汝说圣边事,且莫将心凑泊,但向自己性海如实而修,不要三明六通。何以故?此是圣末边事。如今且要识心达本,但得本,不愁其末。

力主向内修行,不要追求三明六通的神通。后回福州任长庆寺住持。禅史上称为长庆大安。唐僖宗中和三年(883)卒于黄檗山,谥号圆智禅师。其弟子有灵云志勤、大随法真等6人。

3、慧寂与圆相 仰山慧寂(814─891)唐代僧人。 俗姓叶,韶州怀化(今广东番禺县东南)人。少年出家,初参耽源,已悟玄旨。后参沩山,遂升堂奥。耽源将六代祖师传97圆相授慧寂,慧寂一览,已知其意,便付之一炬;后重录一本,竟无遗失。师灵祐时,问如何是真佛住处,沩山云:以思无思之妙,返思灵焰之无穷,思尽还源,性相常住,事理不二,真佛如如,于言下顿悟。自此在沩山任侍者、知客、直岁等职,共15年,在劳作、杂役中与其师灵?祐互逞机辩。宣宗大中十年(856)继大安住持沩山,为第三任住持,前后诸州、府、节、察、刺使相续礼为师。曾住王莽山,僖宗帝乾符六年(879)迁仰山(今江西宜春县南),大张化门。任住持时,有酽茶两三碗,意在钁头边的偈语,力行农禅。接机利物,为禅宗标准。唐昭宗大顺二年(891)卒。谥号智通禅师 。其弟子有西塔穆、南塔涌、新罗顺支等10余人。

4、如来禅与祖师禅 香严智闲(?─898)为慧寂的师弟。在怀海时,性识聪敏,问一答十,问十答百,但参禅不得;怀海迁化,后参沩山,灵?问他:父母未生时,试道一句看!他茫然无所措,回去遍翻经书,终无答案。自叹道:画饼不可充饥!屡求沩山说破,沩山以我说的是我的,终不干汝事,未为说破。智闲回去,将平时所看文字统统烧掉,说:此生不学佛法也,且作个长行粥饭僧,免役心神!遂告辞沩山,过南阳,参忠国师遗迹,遂憩止焉。后来,有一次,在普请下地除草时,因捡起一片瓦砾,随手一扔,碰到竹子上,当的一声,忽然省悟,马上回房,净手焚香,遥礼沩山,说:和尚大慈,恩逾父母,当时若为我说破,何有今日之事!遂写一偈给沩山,沩山说:此子彻也!称赞他开悟了。仰山说香严只会如来禅,不会祖师禅。香严说:我有一机,瞬目视伊。若人不会,别唤沙弥。仰山这才首肯他:且喜闲师弟会祖师禅也!宣宗大中十三年(859)住持沩山。其弟子有止观一法、绍宗广应等11人。他所传授的祖师禅,即师徒口耳相传,以心传心所传禅法;如来禅即经教所说禅法。如来禅有阶梯之渐,有迹可寻;祖师禅则言语道断,刹那之间,当下契入,迹相具泯。二者是统一的,但祖师禅要高于如来禅。 这是中国禅宗史上第一个区别如来禅与祖师禅的。

5、翠严如真 翠严如真(862),沩山灵祐法嗣,幼敏,长而豁达,心捷而口锋利,无远不临其地,无高不登其极,善属文辞,深痛禅究。自视甚高,有时议论风发,旁若无人。会有善侍者,亦楚圆弟子,与可真同在金銮结夏安居,一日,可真又喋喋不休,竞为善所诘,一时思索不得,被善斥为思停机,青识未透。可真愧疚,无法自制,即趋石霜,恳求楚圆开示,,经楚圆指点,方才大悟。后机锋迅捷,丛林惮之。沩山灵?十分器重他,而灵祐的创业,无不是如真之力也。于懿宗咸通三年壬午(862)继主沩山法席。故后人称赞他有大圆声价,震荡寰中云 。

6、真如慕喆 真如慕喆(?1096),翠岩真法嗣,抚州临川闻氏子。幼年孤苦,天祐元年乙丑(904)主沩山,住众二千余指,讲论法要,劳苦作务,14年无一虚日。绍圣元年(1094)诏住相国寺,三年十月八日无疾说偈曰:昨夜三更,风雷忽作。云散长空,前溪月落而寂。弟子分塔京、潭两处 。

7、师迁易简 司马头陀之青囊弟子,懿宗咸通七年丙戍(866)主沩山,传为神异人 。

8、径山洪諲 径山洪諲(862)沩山灵祐法嗣,吴兴人。一日问:先师是沩山?道场是沩山?其沩山者,是唤先师邪,是唤道场耶?师曰:两边都不唤,你且道中间。师礼拜。受嘱于懿宗咸通十年己丑(869)主法沩山。后因其法究过人,被从沩山席上夺去,到径山弘法,为径山开法祖也 。

9、慧沐普润(811898):灵祐法嗣。从随州吏胥受业未久有省,因作出尘想,遂投觉智契真祝发。道参沩山,侍灵祐毕世,于懿宗咸通十四年癸巳(873)继主沩山法席,后归焉,旋里即得邑宰韦政公率创栖真禅院,继得廉使裴延公迎开鉴水精舍,又主玉笥峰法席,于唐昭宗乾宁五年(898)示寂,寿88,法腊45 。

10、铁磨禅师 唐时人,早得慧悟,晚脱尘缘。观水中皓月,觉性理真机,不啻福城十绕,得入毗卢华藏。沩山祐祖异之,往往以牛唤,使盘诘,趁锋受祖记莂,是为祖第十八行弟子。同庆寺下,结茅养暇,居处有遗庵曰铁磨。寂厝其山,建窣堵波,曰铁磨塔 。

《大沩山志》载有刘铁磨尼禅师,未知与铁磨禅师是否同一人?传曰:

刘铁磨尼禅师,一日出庵到沩山见祖。祖在禅床坐,曰:老牸牛,汝来也。磨曰:来日合山大会斋,和尚还去否?祖放身作卧势。磨便出去 。

11、资福如宝 西塔穆法嗣,后梁末帝贞明四年戊寅(918)主沩法席。问:路途歧别处,借问又何妨?师曰:因问死猫头,不见活狗子。但教行便有,还受也无?出得沩山亡见处,老僧吐出太虚来 。其法嗣有潭州鹿苑。

12、黄连义初明微 南塔涌法嗣。从参南塔涌得受记莂。于后唐庄宗同光元年癸未(923)主沩山。有僧问:三乘十二分教,云何语别?师曰:沩山没有,老僧不知。问:法师开口不答话。师曰:宝华台上,自见古今。师曰:是你自家忘却问:如何是宝花自见?师曰:昨日前来尤昨日,今朝后去又今程。问:学人全体不会,请和尚开示?师曰:死里活着出来后,山僧自有好商量。

13、沩山太初禅师 太初,字子愚,温陵人。世为儒者。师倜傥有大志。所为诗文皆不凡,士大夫多推目之。一旦弃去,选佛于尊胜,以律自检,尽去豪举之习。出岭遍参,丛林有声。久之,罢参归闽。会南剑报恩寺虚席,郡守陈宓闻师名,命主之。未几,(约在后晋开运元年,944年)真德秀西山居士延师之大沩,20余载,日绕万指。师说法纵横博大,不让古尊宿。西山既致政,每与师游,从容论道,莫不心醉。大抵师以平实接人,故诸儒雅重之 。

沩仰宗五代以后,虽有传承,但法脉不盛,因而一般认为沩仰宗六世而斩,后继乏人。实际上沩仰宗密印寺祖庭宋以后仍在继续发展,一直到清末;其发展经历了分合分,即由唐代灵祐立宗,到明末慧山海法师时与其它宗派(主要是临济宗杨歧派)合流,再到清末重振祖庭的曲折发展过程。沩仰宗祖庭现在还完整地保留着,这是中国佛教文化光彩夺目的瑰宝之一。