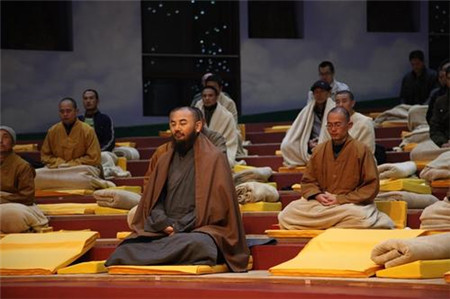

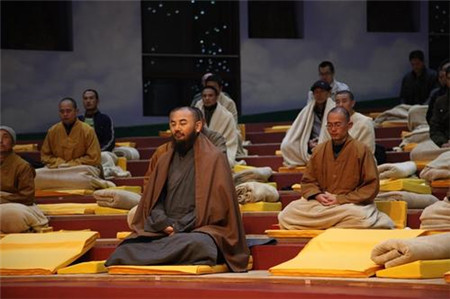

佛家认为人的烦恼均在于自我内心主观意识太强,执着于贪,嗔,痴等念,这些不良情结常常引发如头痛、头晕、失眠,胸痛心悸、胃痛,腹胀等各种病症。养生不仅养身,更贵在养心。因此,佛家气功非常注重一种向内心自省的“调心”功夫,利用静息时间去分析所谓“烦恼”是内心偏执还是客观外在因素导致。趋利避害调节自我心理状态。主张“去物欲以养形,致虚静以养神”,只有形神合一,心胸开阔,才能延年益寿。这种功夫就是佛家静坐术-禅坐。

禅坐不仅要求身体的入静,也要求精神思维活动的入静,从而使大脑皮层在一定的时间内达到体息放松的状态,能让左侧大脑从语言活动中解脱,处于体息状态,让右脑完全充分发挥其直观的形象思维能力,从而消除善于语言思维和用右手劳动者容易出现的左脑疲劳。在自然放松的情况下禅坐,身体的各部分机能得以充分调节与整合,改善各器官系统的功能,增强机体的免疫力,达到祛病延年的功效,通过调息入静,使肾中之精益固,元气自充,气血经络通畅,并能排除杂念,达到静心止虑之效。

在禅坐中,初学者面临肌肉疲劳关和心理燥欲关。静坐前最好做一些简单的运动,如四肢的屈伸、腰背的俯仰、颈部的旋转等,使血脉通畅,肌肉神经放松,头脑安定,更助于静坐,当然最好要有良好的内劲一指禅功底,并且练习内劲一指禅达到了“筋膜”气血通畅阶段。这样有助于在禅坐中放松肌体很快进入“气血循环”状态中避免由于久坐带来的肌肉酸疼。

初学禅坐的人不必勉强自己双盘腿,可采用单盘或坐于凳子双腿自然下垂等姿势,重要的是背要挺直,身体端直,小腹回缩气息下沉,下颚内收,两肩微向左右张开,两手心向上,左掌安放在右掌上,两手拇指轻轻相触,放在丹田之下,或手结莲花印。舌抵上腭,口微闭,以鼻呼吸,两眼微闭。此时可开始静坐调息以眼观鼻,以鼻观心。深深地吸入新鮮空气,使横膈膜下压,腹部向外突出,呼气时,腹部尽量收缩,横脚膜上抬,把浊气排出。同时意念感觉到鼻了细微的呼吸,想象每次吸气时把宇宙的宁静祥和及无限的能量吸入自己体内,呼气时尽量把身体中不舒服及病痛释放出来,把郁闷,恐惧、不安用力呼出体外如此多做几次这种有意识的深呼吸后,呼吸渐渐细长到达小腹。身体会有轻松的感觉,心渐宁静下来,达到身心统一,享受宁静的精神生活。此时意念不可以太重,太重反而会处于内心烦躁,也就是我们所说的“燥欲”。

如果禅坐时杂念纷飞,气息不调也可采用以下方法来帮助入静。

1、数息法,默数自己的呼吸,一般数“出息”,即呼气时才数,从1数到10,再反复从头数起。如果中途生出杂念,必须从头数起。如果是低血压,神经衰弱的人或昏昏欲睡时,就要数“入息”,即当吸气时才数,一样从1数到10,如此反复,如果心念转静,就不再计数,把心专注于呼气与吸到身心宁静。

2、随息法,有意识的跟随自己的呼吸不去数数。呈自然状态,大脑有意识地主动想一些事情,这些事情既不能是高兴的也不能令人沮丧的。保持这样一段时间后,感觉到自己呼吸变缓加深,慢慢的把关注点放在安宁状态中。

3、制心一处法,即把心专注某处,或肚挤处,放鼻端和眉心。如果是昏昏欲睡,则要把心念挂往上提,专注于鼻端或眉心如果是高血压患者(不建议放鼻端和眉心),则心念应专注于肚脐间或脚底涌泉穴、当心念专注于一处时,气血运行加快可起到治病和安神调气之效。

End

净慧法师学佛就是向佛学习,学习佛是如何觉悟的。佛就是觉,《六祖坛经》上讲,迷即众生,觉即佛,一念迷即众生,一念觉即佛。生佛之间,只是一字之差。看似简单,可是真要觉,却不是那么容易,这中间要克服种种困难

◎ 净 慧我们的心念就像小溪流水一样,就像长江的滚滚波浪一样,就像大海一样,没有一时一刻平静过。那么我们为什么从小溪说到长江大河再说到大海呢?我们的人心呢,有时候会有一些相对的平静,就像小溪流水;有时

◎ 善 戒有句话说:学佛就要从阿含开始。更准确地讲:学佛要从阿含开始,也在阿含结束。为什么?因为《阿含经》本身是佛陀当时给弟子们开示说法的大集成,是佛陀说法的总纲,可以代表佛教的一切(《阿含经》属于三

◎范古农读法之一凡读佛书须备辞典,其有名词骤不能解者可一翻阅。如《大乘五蕴论》之大乘、薄伽梵,本论无解,可查辞典,如《佛学辞典》,或《法相辞典》。读《五蕴论》时,以《广五蕴论》为对照,此有不解,彼或有

如觉法师有些善友学佛很长时间,却始终无法找到修学的路径,要么以为修福行善就是学佛,要么以为诵经持咒就是修行。但是,这些都只是修学的方法之一,不是学佛的目标。因为我们学佛是要以解脱生命烦恼痛苦、成就清净

改变命运的基础功夫 第五章要改造命运就必须决心诸恶莫作,众善奉行。不造恶业,就不会有苦果或凶事。善要积得广,才能产生受用。否则一边行善,一边造恶,那岂不像愚笨的人一手拿扫把,一手在洒土,地永远也扫不干

壹静坐,是道家养生中比较常见的一种功法,通过练习静坐法,不仅可以帮助人缓解压力,还可以治疗很多种疾病,以达到养生的作用。在习练静坐法时,不仅要心静,更要掌握一定的技巧。静坐之法,从理论上说要在一个静字

师爷曾说过,头乃统领全身,但练功时总是说不到头,因为徒弟们练不到一定层次,头竖不起来,说也理解不了。这句话对我有了启发,也就是说,顶头悬是八卦掌功夫的关键,不管你练多少年,头顶不起来,就不能做到全身一

道长简介:刘培中,清光绪九年(西元1883年)十月十九日吉时生於山东省临沂县,单名「鑫」,字培中,後以字行,师生而灵慧,五月能言,有神童之目,先祖世世封侯,为鲁之巨族。父刘炳臣,清廷世袭侯爵。母吴氏。

基础篇学佛基础教程第一讲 释迦牟尼佛略史一、世尊成道以前的状况释迦牟尼的意义创立佛教的大教主叫做释迦牟尼,我们佛教徒称他为世尊,因为他是世上最尊贵的人。释迦是种族的名称,意译是能仁,牟尼的意思是寂默贤

初学坐禅以“念息”为入门方便,是最容易得力的法门。一呼一吸,叫做一息。息是依缘身心而出入变化的,对身心的粗动或安定,有密切关系,所以安定身心的禅定学,对修息──呼吸,极为重视。如何修念息?念息方法有

中国的近代化与现代化在内涵上是否有严格的区别,学术界尚未取得一致意见。在此所言中国佛教的近代化主要是从时代性上立论的。中国社会近代化的主要任务是反封建专制主义,普及民主与科学之理念,促进资本主义生产方

论作为全球伦理基础的佛教伦理魏德东[论文提要]全球沦理的基本内容包括一项基本原则和四项规范,基本原则的经典表述是“己所不欲,勿施于人”,四项原则为不投生、不偷盗、吊说谎和不奸淫.在世界各大宗教中.佛教

战争、屠杀、恐怖主义、炸弹、暴力、掳掠、抢劫、强奸、欺诈、欺骗、拐骗、侵佔、谋杀这是当前全世界每天发生的事件。这个世界为什么没有和平?为什么有那么多的战争和争斗?为什么有那么多的悲惨?为什么有那么多的

八正道的起点和最高点就是摩诃般若佛陀强调八正道,就是说:人要想成熟众生,庄严佛土,也就是说要实现大同世界的话,就必须每个人都要保持正见。正见有深有浅。假如说:我们看得很正确,我们认为很正确,那就是浅。

一般来说,家里佛堂布置如果空间配置上许可,佛像可以朝向大门。如果是与家人或同事、同学等共住一处时,应先征得大家同意再设置佛堂;若是他人不同意,可以收藏方便的佛像代替于课诵时请出,课诵后在收藏,不宜勉强

漫谈禅人与坐禅在当今时代里,涌现了许多禅的行人,他们学禅、修禅、坐禅、悟禅、证禅,使绝响多时的禅领域里平添了春光秋色,忽然间壮观了起来。在现代的禅门中,由于禅的生活化与社会化,便在不同人格里,出现了千

略谈禅定的理论与实践(本文始刊于《禅》创刊号)一、禅定在佛教中的地位学佛的目的就是要成佛。要成佛就离不开禅定的实践。禅定的实践又须有正确理论的指导和具体方法的运用。要做到这一点,又离不开一个信字,没有

从学佛到入禅学修之路是漫长的,从近一点说,要尽毕生的努力,日日胜进,方有所成;如从究竟佛道而言,则非经三大阿僧祗劫的精进修学不能圆成。因此一个学佛者应发长远心,一直进修,在艰苦的征途上,不生退怯。但是

佛性与修行佛性是宇宙人生的内在根本,是十法界或净或染的实相本体;修行则是悟证佛性的手段和显发本是妙德的途径。对於佛性与修行的不同层次的认识和体验,可以看出一个佛教徒的精神面貌与修为素养。通过观察而知,

如何学习禅文字历代以来,禅的体验者以各种形式的禅文字来揭示禅的内在悟境与通向禅悟的方法,因此在禅文库里积累了无数的禅文字的智慧光辉,给我们后来追随禅道的人,以启迪禅的悟入。那么,我们应该如何学习禅文字

浅谈真正见解学修禅宗,最初的一步就是求取真正见解。如果没有真正见解做为学禅者的正确引导,纵使勤苦修习,终是徒然。因为禅宗是最看重「见地」的。有真见地、方与佛祖把手同行。故临济祖师说:「若得真正见解,生

永嘉禅师与永嘉禅唐代著名高僧永嘉禅师,与历史上许多高僧大德一样,他一生为佛教的弘法事业奉献了自己的身心,慈光所及,人天普利。其光彩形象,千百年来,一直受到广大佛子的钦仰赞叹。永嘉禅师先习天台教观,悟道

安心法要浅述藏传佛教宁玛派的最高层次与汉地的禅宗极为相似。安心法要是宁玛派里一部著名论典──《恒河大手印》一书中极其重要的部分,它揭示了学修佛法、悟证菩提的关键要诀,属于大圆满修法的精髓。安心法要以正

如何参学善知识参学善知识是一门学问。教下与密宗都注重在善知识应具条件一边而论其得益大小,而惟独宗下专就能参之人自己觉照程度论其得悟与否。本文即就宗下初学如何参学善知识的自心观照方面来论述进趣之道,俾使

如何排除禅悟之障禅门行人以其对禅世界的特殊感受与亲切触动,在那刚刚敞开的灵知闪光当中,开始了人生最真实的追录通向无上觉智的圆满实证与自性光明的无限妙显。于是他透过禅文字,在那略凝识心中,影现了真如实相

禅悟与工夫在当今社会里有勇气走入禅门,攀登灵智的顶峰,穷究生命的极致,这确实是了不起的识见与难得的探索精神。只有不断进取、永远向上的人才在远离源头、流浪生死、经历人生迷途的苦难之后,猛然反思,彻底看透

金刚禅修持法要每一部佛典都是一套严密的修持之道,其中均含有教、理、行、果的佛教四大纲要,尽管其法有五乘修学的不同旨趣,但无一不是令五乘根性的人依教、理、行、果而起信、解、行、证的修学之路。因此学修佛典

缅怀古德禅道重光--纪念永嘉大师圆寂1284周年当我们共聚一堂以极其尊敬的心情来纪念这片瓯越土地上共同的祖先、禅宗大德永嘉玄觉大师时,我们此时此刻的内心智光也必将在古德走过的禅悟之道上引发出深切的追思

画龙点睛小议画龙点睛是比喻禅家点化行人直接成佛的大作家手段,也是禅宗顿悟成道的快速与活泼的体现。因为禅是教外别传的大法,佛祖一脉,心灯不绝,原在于把握了佛心的无上知见而随机应变,活用于因缘时节的当下,

风来波浪起 日出光明生佛法常把无明烦恼称之为业风,心识昏动喻之为波浪,而日出则说明自心的智慧生起觉照,使业风止而昏浪息,心水澄清而明现,于是一片空灵圆照。觉照对于一个修行者是否能 成就至关重要。但起真

漫谈修行中的自我转化义我们每一个佛弟子都以自我为中心去弘扬佛陀圣教,无论是重视佛教法义的研究与阐扬,以求学术的发达与觉音的遍播,或是建立自我的真理实践,求得真实的菩提道的修证体验。这二种均是依佛陀精神

初心修道中的四个障碍我们发菩提心,上求下化,要经过相当一段时间的学修佛法,才能成就佛果。在这修学佛道的过程中,初心学人,由於对佛法的理解不够深入,没有足够的修道体验,因此往往难以入门,停滞在相对境界上

禅门三关浅说禅作为人类心灵最究竟的本质与最完美的智慧,它表现的方式极其广泛与丰富:人生宇宙的一切事物,都时时在呈露禅的本性。但人们往往迷惑于它的表层而不知如何默契真正禅的里层世界。因此,纵使喜欢或虔求

禅学院教学程式初探中华源远流长的禅宗法门,因历代祖师的悟证而不断倡宏发达,枝叶繁茂。禅宗弘传的一个主要原因,是基於禅师活泼的悟后生活,以及禅心妙用而产生对学人及后世的深刻影响,故禅是以其独特的风格而揭

有佛与无佛?在一个《金刚经》讲座的法会上,一位学佛多年的居士因对佛教中的空有二义、心法二边有疑惑而提出了这么一个问题:佛到底有没有?众人听了都相顾无言,觉得他不应如此提问。有人传言来此,问道:如有人这

禅行的思考佛陀应机宣说八万四千法门,历代祖师弘扬显密禅净诸宗门派,无非大悲垂化借口种种方便以度人,使信修者开正智见,损减烦惑,消融妄心,证入三昧,开显无漏慧而导归于实际理地。既契证理地,通体现成,圆心

公案联羽古人公案乃古人参禅悟道的机缘记录。禅道本无今古,今人不妨于古公案中领略禅月道风,解悟、证契以会古人之妙。禅门不立文字而不离文字,公案之不可解者,因禅不在文字而贵心行;而 公案之可学者,又因古月

禅机新说㈠禅师在室,据中而坐,来客从门而人,见破屋旧檐,不堪风雨,便问道:「近日秋雨连绵,不知有漏无漏?」禅师云:「天上地下一片,连你也浸在其中!」「自离杭城,未测西湖水是浅是深?」禅师举指道:「是浅

秋日禅语?秋风吹过大地的时候,?禅在秋的机缘里,?发现了红叶与白云的悠悠,?那一个富具禅思的心,?便在无处不禅的天地里,?神往那幽邃奥秘的?祖师西来意。?就在那凝思反观中,?透过这白云红叶的,?古老深

悟那一条无路之路亘古亘今;那一扇无门的门常闭常开,自从我走向禅的世界,威音王畔的消息便频频传来。不用说悟的灵思;不必论击石之证,只有在因地一声下,泯绝了身心;粉碎了虚空,融在此刻的唯是自性光明。当死后

秋雨闲语(一)无梦的季节看如梦的世界雨在飘逸的风里透出闲的诗意秋就象秋本身一样凝思落叶与细雨变幻了如空的牖与牖里的禅坐升起的觉意直向悠悠虚明那是归来的小房窗前的秋雨生命在历经热烈的激奋终止于平凡而孤寂

开悟要诀二十颂一、正解全然心是佛,迷惘生二边,离相当体归,穷源真灵妙。二正念持念入法行,内外消括尽,一心自然空,怡然慧水充。三、正观立断中道落,观知无寄明,从容照目前,有无皆不住。四正知妄知浮尘缘,真

十归颂圆会一切知见归於无见,痛除一切欲念归於净念,消融一切隔阂归於平和,跳出一切有为归於无为,破除一切执著归於空明,觉了一切万法归於一性,明察一切因果归於无作,随应一切缘起归於无缘,印证一切境界归於自

行法的人一行透了世间的行,观遍了法的真观,以彻底回归的心,剥落了尘缘的苦涩,以欢乐的寻求之志,踏上了道的正路。二行法的人满是信任,全部融入师与法时,真诚便升腾而起,觉知消落了自我意识,杀那顿现为明朗静

行人二十种病气怯弱气--认为自己根浅慧薄,无力胜任大道。应发大愿,立大志而向上发心也。孤僻气--生性孤僻,心量狭窄,不和合于大众。应放开心量,方便利济群生。出头气--利用宗教出头,拉帮结派,而欲为人上

佛家认为人的烦恼均在于自我内心主观意识太强,执着于贪,嗔,痴等念,这些不良情结常常引发如头痛、头晕、失眠,胸痛心悸、胃痛,腹胀等各种病症。养生不仅养身,更贵在养心。因此,佛家气功非常注重一种向内心自省