慧远大师云:念佛三昧者何,思专想寂之谓也。思专,则志一不分,想寂,则气虚神朗。气虚,则智悟其照,神朗,则无幽不彻。斯二,乃自然之玄符,会一而致用也。又诸三昧,其名甚众,功高易进,念佛为先。何者穷玄极寂

刘遗民(352-410),名程之,字仲思,彭城(今江苏徐州)人。年少丧父,事奉母亲极为孝顺。擅长老子、庄子的学说,不随便混杂于当时的俗世。最初担任政府的参军,当时的王公大臣皆先后地引荐他高升其他的官职

一、听经明理是看破放下的基础1.会听经、读经。不执著文字相、言说相、心缘相。不要拿凡夫之意解如来真实义。2.听有所悟。悟是我的心,要用心听,要用诚敬心去听,才有所悟。3.悟有所行。悟到的要落实生活中,

中国佛教与海上丝绸之路学术研讨会议是我们初次召开的专题会议,可以说现有的研究做的初步工作,今后将会越来越丰富。从现有的研究成果来看,基本上还是处在介绍阶段,谈不上深入的研究。海上丝绸之路与佛教,其实放

慧 远 大 师◎ 理 烨 慧远大师自从道安法师受业以来,即以大法为己任,有感于江东地区经典未备,律藏残缺,居庐山后,即派遣弟子法净、法领等远越葱岭,西行求经。而且只要听说有梵僧来华,便殷勤请入山中咨教

幸 福 之 路◎ 钟 丹 若不修内行,唯只外求,希望获福,无有是处。这句话或许想要告诉我们: 如果不注重内在修养,只关心外在的东西,想要获得幸福是不可能成功的。现下社会过于浮躁,人们极易陷入利益至上、

和谐与平静才是生活之路◎ 宋天天从前,有一位很爱思考问题的王子。有一天,他问他的老师:我的生活之路将是什么样的呢?老师回答说:在你的生活之路上,你将遇到三道门,每一道门上都写有一句话,到时候你看了就明

◎ 大 愿用占察轮能够改变现实的困顿,不要夸夸其谈,这是一个根本的窍诀。我们遇到烦恼的时候不要到外面去找原因,而要向内去照亮自己的习气。习气是什么?习气是过去恶业的等流。我宿世有十恶业,有哪一些恶业?

如果有什么事想要去做,那就去做,因为你永远准备不好。生命极其短暂,短到,用来做自己喜欢的事,都不够。更不要说用来犹豫,以及妥协。无魂兮无求乎永生,竭尽兮人事之所能。你要相信:信深则愿真,愿真则行切,行

林语堂(1895.10.10-1976.3.26),福建省平和县(今属漳州市)人,中国现代著名作家、学者、翻译家、语言学家,被称为文学大师、幽默大师。对中国儒、释、道皆有研究的大师林语堂在文中讲道:三

近几年,各地纷纷出现某位法师去世后坐缸数年而成就不坏肉身的报道,似乎坐缸成为肉身不坏的必备条件或代名词,致使很多佛教信徒也特别热衷于坐缸,把坐缸看成佛教传统及检验修行成果的手段,故有必要就此问题作一厘

为什么法布施大于财布施财布施功德虽然很大,但不能在根本上改善人生,更不能究竟解决人生烦恼。我们以财富扶贫济困,虽能帮助他们解决一时的燃眉之急,但钱再多也用得完。有时,钱多了甚至会使人堕落,或滋长受施者

天王殿是三门内的第一重殿,殿中间供弥勒菩萨。弥勒菩萨像后供韦驮天,面向北,东西两旁供四大天王像。四大天王东方天王名为提多罗吒,此云持国,能护持国土,领毗舍阇(此云颠狂鬼)、乾闼婆(此云香阴)神将,是帝

编者按:佛法教典所说,凡讲行持,离不了信解行证四字。信什么呢?信如来妙法,一言半句都是直指人心、见性成佛的言语,千真万确,不能改易。修行人但从心上用功,不向心外驰求,信自心是佛,信圣教语言,不妄改变。

碑记篇天宁古刹迁址修复碑记巾子山位居临城东南,后枕北固,前濒灵江。双峰屹立,两塔差肩。寺观罗列,林幽木美。前人誉为一郡游观之胜,良有以也。斯山之胜,莫过于天宁景区。古天宁禅寺址在西麓,初创于唐开元间。

通向极乐之路经籍大观净土五经一论介绍《无量寿经》及其注疏《无量寿经》,曹魏康僧铠译,凡2卷。全称《佛说无量寿佛经》,又称《双卷经》、《两卷无量寿经》、《大无量寿经》、《大阿弥陀经》、《大经》,为净土宗

基础篇学佛基础教程第一讲 释迦牟尼佛略史一、世尊成道以前的状况释迦牟尼的意义创立佛教的大教主叫做释迦牟尼,我们佛教徒称他为世尊,因为他是世上最尊贵的人。释迦是种族的名称,意译是能仁,牟尼的意思是寂默贤

序跋篇临海龙山精舍序莲之为物,虽出于泥,体常清净。城南村居有出类拔萃者,金家汇朱青莲居士也。居士年卅四忽病脑疾,顿觉病苦乃娑婆之大患,即发舍俗修行之心。遂以其夫为伊疗疾之资,独创精舍。矢志礼诵观音菩萨

通向极乐之路净宗之理修行中的难行道与易行道佛教有许多法门,但都必须经过修行,才能证到道果。据龙树菩萨在《十住毗婆沙论》中所说:此世界修行有二种:一者,难行道;二者,易行道。难行道,在于五浊恶世,于无量

附录莲池大师的西方愿文明莲池大师所着的愿文,是净土宗同修最适用的愿文,全文为:稽首西方安乐国,接引众生大导师。我今发愿愿往生,惟愿慈悲哀摄受。弟子某甲(众等),普为四恩三有,法界众生,求于诸佛一乘无上

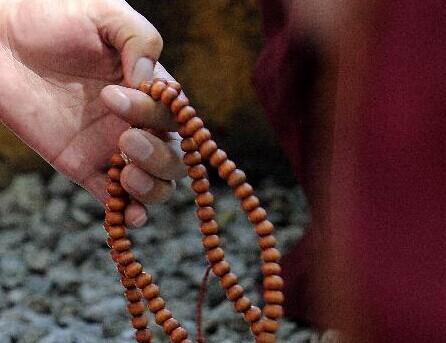

通向极乐之路行持方法漫谈念佛念佛是净土宗的主要修持方法。《观无量寿佛经》有:若念佛者,当知此人是人中芬陀利华。《楞严经》卷5载:我本因地,以念佛心,人无生忍。《起信论》说:以专意念佛因缘,随愿得生他方

祥和洒脱之路居士篇金陵刻经处与近代居士佛教着名的社会活动家、近代佛教复兴的先驱杨仁山居士创办的金陵刻经处,已历130个春秋。回顾刻经处130年来对佛教乃至我国文化界发生的重大影响与贡献,对促进今后的弘

通向极乐之路净土宗概述代自序净土宗又名莲宗,是中国佛教的主要宗派之一,是以往生西方阿弥陀佛净土为方便的修持法门。净土启教,首推《华严》。释迦世尊宣扬大法,文殊、普贤、善财、华藏海众共同发愿往生极乐,此

后记早几年,我一直忙于《净土宗词典》的资料整理与编撰工作。其间,也写成部分工作手记式的资料性文字,发表于佛学论文集或佛教杂志中。师友与净宗同修们看到以后就说,这些文章对他们来说太有用了,希望我能多写一

后记拙作《香光居寄语一生解脱之路)出版后,笔者又收到一些师友的来信,希望我能将其他著作选辑出版,以作修学的参考。于是再选数十篇,名为《香光居文选祥和洒脱之路》。是编选有多种文体,选文既盛赞释迦世尊及其

通向极乐之路序昌臻法师佛所开示的一切法门,均为使众生破迷开悟,了生脱死,圆证菩提。法法平等,本无高下,不过,由于时节因缘不同,众生根机各异;如同治等,必须对症用药,方能获致良效。时际末法,一般众生善根

祥和洒脱之路作者: 林克智序序一云居一诚在20世纪即将过去,21世纪就要到来的今天,教内外众多有识之士,无不对中国佛教在新世纪中的发展加以认真思考。特别是看到今日有人心躁动,物欲横流之势,而佛教的清心

这个社会整个都处在一种混浊的状态中越来越不清净,污染越来越厉害,人类生活在一种自我破坏的环境中,这个破坏越来越严重。工业越发达,大家的享受意识越强;生产能力越强,垃圾的积累就越多,污染也就越来越厉害。

做慈善的事1、《国语晋语六》:“夫德者,福之基也。”2、《国语·周语上》:“口之宣言也,善败於是乎兴,行善而备败,其所以阜财用、衣食者也。”3、《列子·说符》:“行善不以为名,而名从之。” 4、《京

(一)劫浊(梵kalpa -kas!a^ya ),减劫中,人寿减至三十岁时饥馑灾起,减至二十岁时疾疫灾起,减至十岁时刀兵灾起,世界众生无不被害。(二)见浊(梵dr!s!t!i -kas!a^ya ),

与时俱进与契理契机:中国佛教教团制度的现代化之路一、引言站在世纪之交的当口,汉传佛教内部以及关注汉传佛教的学术界,曾经进行过比较认真的反思与展望,产生了许多富有建设性的真知灼见。现在的问题是如何将这些

五十阴魔,出自《楞严经》,是五蕴所生的五十种阴魔的境界。经中对每一蕴讲了十种境界。每一种境界中,都指出了该修行人所经历过的心理上的现象,及引起该种现象之原因。也指出了该修行人由于执著境界,而生起的种种

“阿弥陀佛”,佛教术语,是西方极乐世界导师的名号;“阿”是“无”的意思,“弥陀”是“量”的意思,“佛”是“觉”的意思,翻译过来就是“无量觉”的意思。“无量觉”就是无所不知、无所不觉,这个内容特别深广;

从空间上看,宇宙是没有边际的。从时间上看,宇宙是前前无始、后后无终的。佛将一个日月所照,称为一个小世界,一千个小世界组成一个小千世界,相当于现代话所指的一个恒星系,我们所在为娑婆世界阎浮提人类世界。一

佛教有三界六道之说,六道轮回的众生,根据有无色身、性情、以及所居住的器世间等等不同,又可以分为三界:欲界、色界、无色界。欲界的众生都有饮食、睡眠、男女欲等欲望,故名欲界。所谓的色界,在欲界天之上的天人

一般的说法为小乘说三法印、大乘说一实相印,阿含经及部派声闻佛教确实是多说三法印乃至四法印[ 《增一阿含经·卷十八》:“……今有四法本末。我躬自知之。而作证于四部之众.天上.人中。云何为四。一者一切诸行

畜生、饿鬼、地狱称作三恶道,其中众生造作恶业多于善业,苦多乐少。其中地狱众生以识为食唯苦无乐。三恶道是可怕的迷惑世界,首先是地狱,这里是因极度愤怒怨恨而造作恶业的人,死后在这里接受身心极度痛苦的折磨,

学习佛法,获得人生快乐,一般都经历过这四个阶段。第一阶段,学习佛法知识的阶段。一个人,当他经历人生的烦恼与痛苦时,会备受心灵煎熬,某一时刻,感应到了佛陀,于是开始从佛法里寻找解决烦恼的方法。学习佛法,

(一)清净身心在供香之前,要洗手、漱口,衣冠整洁,仪容端正,身心安泰正定。(二)发起礼敬之心在所供养的佛菩萨、本尊、圣像之前,恭敬合掌,目光凝神圣像,心中思惟观想佛陀及一切圣众功德巍巍,如现在眼前,发

据《陀罗尼集经卷九》“大青面金刚咒法”载:其形像,身色青,一身四手,左上手把三股叉,左下手把棒,右上手掌托一轮,右下手把罥索;大张口,狗牙上出,三眼赤如血,顶戴髑髅,发如火焰色,并耸竖,项缠大蛇,两膊

(一)财布施:财有内外两类:1.若以一切动产、不动产等身体的附属财物做布施,这是外财施;2.若以做志愿者,以体力、智力、技术、知能乃至用身体生命来布施,这叫作内财施。(二)无畏施:协助别人,让人获得无

所谓因果,因是能造作、产生一定后果的原因,果就是由一定原因产生的结果。由佛教的缘起论产生了因果理论,因果理论是佛教轮回解脱理论的基础,随着佛教的发展而对因果理论产生了不同的看法。因果律指出:种瓜得瓜,

极乐世界是阿弥陀佛的国土名,因其国只有快乐而无痛苦,故名极乐,也称净土、乐邦。佛教认为时间无始无终,空间无边无际,佛土(世界)无穷无尽,每一佛土中都有一位佛在那里教化众生,极乐世界即是这无穷无尽世界中

五根的「根」梵文indya,它有最胜、增上和光显这三个定义。「最胜」就是它的胜用,是指根有取境作用。即它能将它的所缘对象的讯息(色声香味触)纳摄进来,好像一个接收器接收电波一样,将信号吸收进来,这称作

如果一位成就者对你说“吉祥如意”,那你就会真正得到他“吉祥如意”的加持,你以后会因此吉祥如意起来。但如果一只鹦鹉(除了大成就者的化现或示现外),对你说一千遍“吉祥如意”,都只是嘴巴上的重复而已。这是为

‘沙弥将祈祷毯紧紧裹在颈项上,手拿着在前项典礼领得的小红袋。袋里装着十二到十四颗用艾草作成的黑色小粒艾绒,每颗约一公分高。沙弥面前站着主事和尚中的一位,他把用龙眼干作成的腊,涂在左手拇指上。从递来的小

《起世因本经》:“诸比丘。此三界中。有三十八诸众生类。何者是其三十八种。诸比丘。欲界之中有十二种。色界中有二十二种。无色界中复有四种。诸比丘。于中何者是其欲界十二种类。所谓地狱。畜生。饿鬼。人。阿修罗

一名标准的僧人有法号和法名两种,法名是师傅赐予的,是根据你所入的宗派辈分排下来的,这个名字将会跟随你一生,是教界里认可的身份,而法号不一样,但分2种,1是自己以后修持道路上,根据个人需要偏好,自取的,

鬼道,亦称鬼趣,六道轮回中的一道,属于三恶道之一,也称为饿鬼道。六道轮回:天;阿修罗;人;畜生;鬼;地狱。前三个为三善道,后为三恶道。早期佛教经典常译作饿鬼,是因为鬼道众生确以饿鬼为多,但因鬼道亦有夜

在佛经里面,也常将“执著”称为“妄想”,且常常将两者合在一起并称为“妄想执著”。所谓“妄想”,就是心虚妄地想像、虚构、假立某个对境。事实上,心妄想的对境本来不存在,由于心本身妄想的缘故,心自己就错觉性