方广锠:趣谈石经2024-12-23 10:45

石经,即刻在石头上的经典。

刻石记文,这在我国有着古老的传统。现传世且年代最早的石刻文献,是周宣王(前823-782年)时代工石鼓文。其后,刻石被作为一种传世久远的记事方法而得到广泛应用。东汉灵帝熹平四年(175年),着名学者蔡邕鉴于传抄的儒家经典往往讹误百出,影响了学术的发展,建议正定经本文字,然后刻石,永世垂范。朝廷接受了他的建议,如集一批学者订正了《鲁诗》、《尚书》、《周易》、《春秋》、《公羊传》、《仪礼》、《论语》等七经,共刻成46块石碑,立在太学前。这就是着名的熹平石经,它对规范当时流行的儒家经典,促进学术的进一步发展起到了良好的作用。熹平石经有部分残石一直流传至今。

佛教传入中国之后,佛教徒也采用这种形式来勒刻佛经。最初,佛教徒们石刻佛经的主要目的是通过这一举动来修功德。所以,所刻的大部分是一些当时比较流传,认为念诵、流通它们可得到较大的功德的一些经,如《金刚经》、《观世音经》等。后来,在三宝思想的影响下,人们认为藏经是佛法的体现,因此,也有人挑选一部或几部经典当作大藏经的代表,刻石供养。如《白居易集》卷六九载《苏州重玄寺法华院石壁经碑文》谈到法华院刻了《法华经》、《维摩经》等八种佛经,它代表了三乘之要旨,万佛之秘藏,火水不能烧漂,风日不能摇消,所谓施无上法,尽未来际者也。此外,还有人在未法思相的影响下,为了永久保留佛法而石刻佛经,房山云居寺石经就是这样产生的。

从形态上看,佛教的石经有如下四种形式:

(一)、摩崖石经即刻自然山崖岩上的石经。它的典型代表是山东泰山经石峪所刻的《金刚经》和徂徕山映佛岩所刻的《大般若经》。这两处摩崖石刻经都是南北朝北齐时所刻。摩崖石经气势宏大,刻造亦非常不易。它主要分布在山东、山西、河南、河北、陕西、四川等省,其中山东铁山所刻的《大集经》规模比泰山《金刚经》还大,有北齐经主和僧人的题字,保存完好。从总体上看,我国的摩崖石经主要出现在南北朝时期,尤以北朝为盛。这与北朝当时重宗教实际修持与积德的风气有关。

(二)、石柱石经即刻在石柱上,然后藏于洞中。主要代表是山西太原风峪的《华严经》刻石。由于风峪石经三面被掩,今所见拓本都是露出的一面,故此经文残缺,无法接续。有人认为刻石经刻于北齐,也有人认为刻于唐代。

(三)、经幢石经即刻在经幢上的石经。经幢是一种柱表佛教石幢,它盛行于唐代,上面主要雕刻各种陀罗尼经咒,大多为汉文,也有刻梵文与其它文字的。幢盖和幢座上往往有浮雕的人物及其它图案,各时代有不同的风格,有的相当精美。严格讲,经幢也是一种石柱,但它与石柱石经的不同是有特定的形制,并且它不是藏入石洞,而是立在寺庙中的。现有很多寺院中都可见到这类经石幢石经。

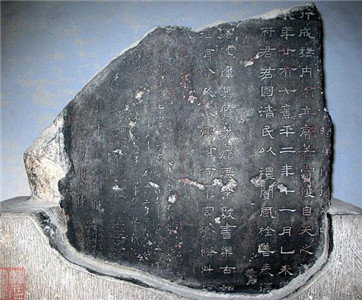

(四)、碑版石经即刻于碑版,镶嵌在寺院墙壁或贮藏在山洞中的石经。前述苏州重玄寺法华院的八部石经,就是镶嵌在墙壁上的。现存此类石经还有杭州西湖孤山的石壁《法华经》、北京西郊八里庄摩诃庵藏明代刻于汉白玉的64块《金刚经》石板等。贮藏在山洞中的,则有着名的房山云居寺石经。