佛灭八、九百年间,弥勒菩萨应无著菩萨的请求,从兜率天降在中天竺阿瑜遮国内瑜遮那讲堂,宣说《瑜伽师地论》等,而树立唯识、法相的教义。无著菩萨复自造《集论》,明一切法相,授弟子师子觉选择,故后成为法相系。

界诠法师闻具足,就是听闻正法。就是以你们那种好乐心亲近善知识,听闻正法。这个听闻正法你们不要拣择说,一定指定某个人给我讲我才接受,其他人给我讲我不接受,这个是你们自筑围墙,把自己围墙给建起来,这种本身

法相宗◎ 明 旸佛灭八、九百年间,弥勒菩萨应无著菩萨的请求,从兜率天降在中天竺阿瑜遮国内瑜遮那讲堂,宣说《瑜伽师地论》等,而树立唯识、法相的教义。无著菩萨复自造《集论》,明一切法相,授弟子师子觉选择

◎ 赖永海一如上一章所指出的,由于大乘佛教中的佛已被本体化,佛性在印度佛教中,是以一种抽象本体形式出现的,这种情形一直维持到完全中国化了的禅宗出现才告结束。而禅宗佛性理论的最大特点,就是把印度佛教中那

◎ 石 纹 佛经翻译在中国翻译史中占有很重要的地位,而鸠摩罗什、真谛、玄奘及不空更被誉为四大译师。他们的翻译理论及翻译作品,对中国的哲学、美学、语言,以至文化生活都产生了深邃的影响,他们严谨的翻译态度

六十正理论释【龙树菩萨造颂,甲操杰大师释,任杰译汉】六十正理论释圣龙树菩萨 造颂甲操杰大师释观空法师讲授并校正修改任杰译汉科 判六十正理论释科分四:甲一、造论之前礼赞分三:乙一、礼赞的所为羲乙二、略义

《庄子山木》篇里讲了一个小故事:一个人在乘船渡河的时候,前面一只船正要撞过来。这个人喊了好几声没有人回应,于是破口大骂前面开船的人不长眼。结果撞上来的竟是一只空船,于是刚才怒气冲冲的人,一下子怒火就消

宇宙大律诞生了传统医学、养生学理论1阴阳在人体内的认识在《黄帝内经》看来,阴阳在人体之内各有其不同的功用。阴者,藏精而起亟也;阳者,卫外而为固也。阴不胜其阳,则脉流薄疾,并乃狂。阳不胜其阴,则五藏气争

准提菩萨汉译有准胝观音、准提佛母、七俱胝佛母等名。准提菩萨为显密佛教徒所知的大菩萨,在禅宗,则称之为天人丈夫观音。在中国佛教徒的心目中,准提菩萨是一位感应甚强、对崇敬者至为关怀的大菩萨,更是三世诸佛之

众宝观音法相还有一造型为密教大乘宝相:四面十八臂,每手各持一宝,这尊法相较为罕见,常被误以为是准提观音像。众宝观音所持宝盆内有七宝,这七宝又称「七法财」,是信、进、戒、闻、舍、慧、惭等的譬喻。七法财是

中国的近代化与现代化在内涵上是否有严格的区别,学术界尚未取得一致意见。在此所言中国佛教的近代化主要是从时代性上立论的。中国社会近代化的主要任务是反封建专制主义,普及民主与科学之理念,促进资本主义生产方

文殊菩萨:手持经书和宝剑(表示智慧锐利),身乘青色雄狮(表示智慧威猛)。普贤菩萨:手持如意或来经卷,身自乘六牙白象(象征谨审静重)。观音菩萨:手持净瓶和杨柳枝,天冠有一化佛。势至菩萨:手持莲百花,天冠

一、种姓与种子唯识宗竭力主张五种种姓之别是与立第八识即藏识为本体密切相关,而阿赖耶识之所以称为藏识是因为其蕴藏了万法之种子,以种子诠释种姓,是唯识宗的独特立场,也是分析唯识宗如何分疏心性与佛性之关联的

任何宗教组织都有其超越凡世的一面,也有其涉世的一面。佛教也不例外。它分别彼岸和此岸、理想的极乐净土和现实的污浊尘世,诱导人们绝尘弃世,入佛超凡。至于此岸世界的芸芸众生是否真能超越现实的茫茫苦海而达庄严

哲学是爱智之学,宗教哲学是以智慧思虑、认识无限或本体之学。智慧是如何认识无限的进路,或者说怎样实现终极关怀的合理性过程。就学术研究而言,宗教哲学显然是哲学的重要组成部分。宗教哲学的研究方法及领域可以概

试论智者大师的两风建设和理论特色高振农智者大师是中国佛教第一个成立的宗派天台宗的实际创始人。他在中国佛教发展史上,除了首创天台宗,对后来相继成立的中国佛教各宗派都有巨大影响外,其最大的贡献是一生写下了

论佛教唯识学的对象理论魏德东唯识学是大乘佛教的两大组成部分之一,也是整个佛教体系中最具哲学性的学派。唯识思想的独特之处,就是它的对象理论。唯识家从自我意识出发,含摄整个世界于意识中,认为一切对象都是识

密宗称圣观音,天台宗称大慈观音。梵文Arya-avalo Kitesvara的意译。亦称正观音,圣观自在。无千手千眼,马头、十一面、十八臂等异相。此尊法相为观世音菩萨本身相,是观音各种法相的总体代表,

在佛教看来,人的认识活动是非常复杂的,尤其是意识的活动,不仅能认识外界事物,同时也能对五根活动所得到的知识进行综合的认识分析。此六种对象是认识的六种外界知识,佛教称为“六境”。它们与“内六处”一一对应

普慈观音头戴天冠,身披天衣,立於山岳之上。普慈是普遍施予众生慈悲的意思,是称赞观音功德的法相,从高峰向下看凡间,代表普慈观音的威德与慈悲,普及大地,救渡之心遍及众生。普慈观音又称普悲观音,是观音菩萨三

法相五经之研究法周叔迦绪 说法相一宗之根本,即所谓六经十一论。六经者:《华严经》、《解深密经》、《楞伽经》、《密严经》、《如来出现功德经》、《阿毗达磨经》是。其中《如来出现功德经》及《阿毗达磨经》,东

有一部分初修行的人认为,习禅一定是在深山古洞中,两腿一盘,双目紧闭,不吃人间烟火,不问世间世事,与生活分离,与大众隔绝,是为修禅。殊不知真正的禅修是不离见闻觉知的一切日常生活的。若离日常生活,则无禅修

华严宗五祖宗密所判大乘三宗之一。又称性宗。此宗认为,一切众生之心并非由于断惑而得清净,实乃本来清净者,故众生之心即为法性。宗密判大乘为法相、破相、法性等三宗,法相宗,指以五位百法等建立法相之唯识宗;破

佛教真面目冯达庵大阿阇黎 著第三章研究第一节 法相宗世亲继承无著学系,造《唯识三十颂》等大乘论五百部,广博精深;弟子未能遍学,各取部分要理而研究之。传唯识学而作释论者甚众;著名十人,以护法论师为最。唐

四重缘起深般若 第三章 弥勒瑜伽行(2)2 法相(一)前言法相建立三自性相,即是:遍计自性相(parikalpita-svabhava)、依他自性相(paratantra-svabhava)、圆成自性

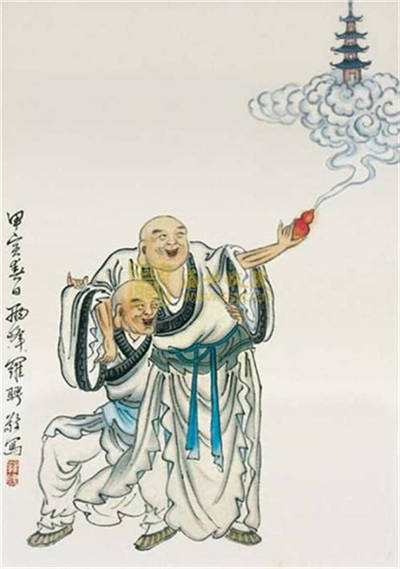

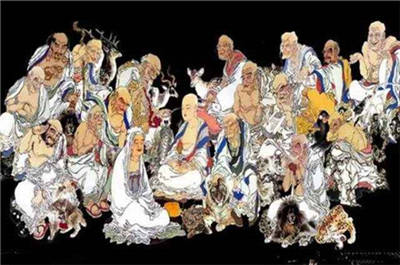

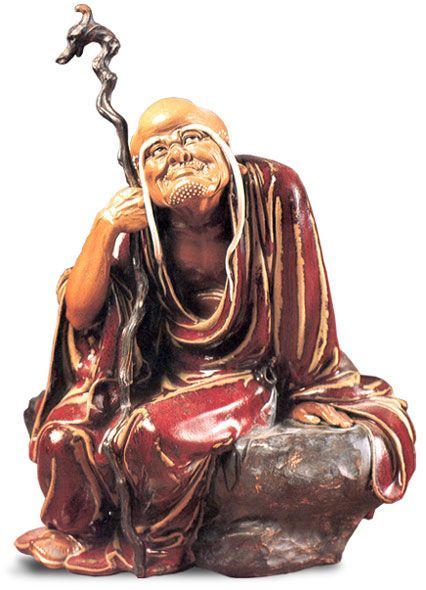

乳白色的皂石被雕成一个活泼丰满的下颚,眼睛紧闭、胡须上翘与耳部卷发相连,右手搁在抬起的右膝上,左手抱着一只幼狮,这就是十八罗汉第八位的伐阇罗弗多罗尊者。因尊者经常将幼狮带在身边,所以世人称他为“笑狮罗

略谈禅定的理论与实践(本文始刊于《禅》创刊号)一、禅定在佛教中的地位学佛的目的就是要成佛。要成佛就离不开禅定的实践。禅定的实践又须有正确理论的指导和具体方法的运用。要做到这一点,又离不开一个信字,没有

尊上据佛经中记载:其身量大小与尊上观世音菩萨摩诃萨 相等,圆光四方的大小是各一百二十五由旬,照到二百五十由旬。全身光量呈紫金色,也是照遍十方国土,能让有缘众生亲自看见。只要见到他一个毛孔所放出来的光,

多罗菩萨(梵语:Tārā,意为“眼”、“妙目睛”、“瞳子”、“极度”、“救度”;藏语:སྒྲོལ་མ།,Drolma,意为“救度”),又译为多罗母、多罗佛母、度母、救度佛母。佛教认为衪是阿弥陀佛、观世

其身量大小与观世音菩萨相等,圆光四方的大小是各一百二十五由旬,照到二百五十由旬。全身光量呈紫金色,也是照遍十方国土,能让有缘众生亲自看见。只要见到他一个毛孔所放出来的光,就等于见到十方无量诸佛的净妙光

辨唯识法相前辨二谛三性文,明二谛空宗为文殊学,三性非空非不空宗为弥勒学,而于弥勒学之内容未能剖判,今故继述此文。盖弥勒学者,发挥法相与唯识二事也。初但法相,后创唯识。弥勒《瑜伽》中诠法相于〈本事分〉,

法相大学特科开学讲演今日支那内学院法相大学特科开学。创此大学者,为本人宜黄欧阳渐。渐创此学,固必有其所创之宗旨,与其所经之历史。今先述历史。明清以来,随手掇拾一经一论,顺文消释,就义敷陈,如是讲坛,无

持莲花菩萨像,有人说是文殊师利或观音(文殊师利,相传为释迦牟尼佛的左胁侍,专司智慧;观音,也为佛的左胁侍,后传为西方三圣之一,也称观自在、观世自在)。这尊菩萨头戴宝冠,妙相庄严,肌肤色泽匀称,线条柔美

画面中央为一持莲花菩萨像,有人说是文殊师利或观音(文殊师利,相传为释迦牟尼佛的左胁侍,专司智慧;观音,也为佛的左胁侍,后传为西方三圣之一,也称观自在、观世自在)。这尊菩萨头戴宝冠,妙相庄严,肌肤色泽匀

法相唯识宗因通过分析法相得出万法唯识的结论而得名,也称法相宗或唯识宗。由于该宗的创始人玄奘和窥基常住慈恩寺,窥基还有慈恩大师之称,因此又称慈恩宗。又由于该宗继承古印度瑜伽行派的学说,《瑜伽师地论》为该

观音与文殊:悲智双运的理论价值与实践意义西北大学佛教研究所 李利安菩萨信仰是中国大乘佛教最基本的外在表现形态。在中国佛教的菩萨信仰当中,四大菩萨出类拔萃,无与伦比。这四大菩萨尽管在学理上是平等无别的,

一、佛教可为构建社会主义和谐社会提供丰富的理论资源构建社会主义和谐社会既是中国共产党在新形势下的一次伟大理论创举,也是对人类历史上各种和谐思想的一次全新发展和最彻底的实践。中国历史上曾经出现过的许多有

1、送子观音送子观音大多数怀里都会抱着一个小孩,有些也会手持翠竹(翠竹代表着新生儿健康成长),代表着顺心如意的添子,让人丁更兴旺。传说中,在过去有个道士为了长生不老,为了炼制仙丹需要一百个男孩的心脏作

据说经常出现的有现三十三种。她为释迦牟尼佛教育度化众生的助手,也是西方极乐世界的上座菩萨,是阿弥陀佛的接班人,又称为观自在菩萨。一、杨柳观音(佛身):右手持杨柳,踞坐岩上,手持净瓶。二、龙头观音(辟支

从全体佛教的立场,说明一点,即是︰凡唯识必是法相的,法相却不必是唯识。如来说法,说一切法是因缘所生的,从因缘所生的诸法,开示诸行无常、诸法无我、涅盘寂静的理性。此一切法,如推论观察它以何为体性,这才有

指诸法之相状。包含体相(本质)与义相(意义)二者。《大毗婆沙论》卷一二九云∶‘唯佛世尊究竟了达诸法性相,亦知势用,非余能知。’陈译《摄大乘论释》卷六云∶‘如来之智于法体及法相皆无障碍。’又《成实论》卷

佛教对宇宙一切事事物物,统称之为法,而法必有它的本体,叫做性,也有它的现象,叫做相,性只有一个,相则万殊,就是我们在心上生起一个念头,也有它的相状,总名为法相。指诸法之相状。包含体相(本质)与义相(意

从法相而深入,略有两大类︰(1)唯识说,(2)境依心有不即是心说。不但中观者从一一法相看出它的体性本空,而同时,即空而有的心色相依相成的缘起说如此,如中国天台学者中,山外派主张以理心为本而建立诸法,山

“法相”是佛教术语,指诸法之相状,包含体相(本质)与义相(意义)二者。“法相”与“法身”的区别在于法相是一个包含外延与内涵的,是法的象;法身好比道的法则法身法相包含分身,分身也反包含之。民国以来,最先

一、杨柳观音又称圣观音,右手持杨柳,左手持净瓶,踞坐岩上。相传中州民风沦丧,致使天怒人怨,天下大旱。观音前来点化众生,显现真身,以玉净瓶中杨柳枝蘸甘露遍洒四野,顿时天降大雨,解除旱情。所以杨柳观音代表

《金刚经》云:“于一切法。应如是知。如是见。如是信解。不生法相。”法相:就是一切的现象、观念都是现象,是意识思想构成的一个形态。每个人意识里都有自己一个构想、幻想;幻想久了,变成牢不可破的一个形态,自

法相,在佛教里有两个解释,一是指诸法的相貌,诸法所具本质的相状(体相),或指其意义内容(义相)。二是指法相宗,唯识宗的特质在于分析或分类说明法相,故又称法相宗。各辞典对法相的解释《佛学次第统编》:诸法

法相宗 是中国众多佛教派系中以法相立宗的大乘佛法派系,也是直接修证和修炼佛法的融理论与实践于一体的最高佛学宗派。法相宗源起于到印度游学18年而后回国的唐代高僧玄奘,是玄奘全面学习印度佛教理论和全程考察

本宗总取《华严经》、《解深密经》、《如来出现功德经》、《大乘阿毗达磨经》、《入楞伽经》、《厚严经》等六经及《瑜伽师地论》、《显扬圣教论》、《大乘庄严经论》、《集量论》、《摄大乘论》、《十地经论》、《分

三性说三性说。三性即遍计所执性、依他起性、圆成实性。无著世亲等瑜伽行派认为,诸法实相应有两方面,既不是有自性,如名言诠表所说,也不是一切都无所有,而是远离有无二执以为中道。这样即有虚妄分别与空性两面: