发心,又作“初发意。、“新发意”、“新发心”、“初心”、“发意。”发心是指发无上菩提之心,为发菩提心的略称。也就是发起求解脱苦难,往生净土或成佛之愿望。菩提心是一切诸佛之种子,净法长养之良田。发此心,勤行精进,可以速证无上菩提。各种经典中对发心的意义都有解说。《显扬圣教论》卷二云:“发心者,谓诸菩萨发菩提心。若诸菩萨、住菩萨法性,为欲利益十方世界所有有情,依彼行相强胜因缘,于阿耨多罗三藐三菩提,发大誓愿,受发心法。谓我必定当证阿耨多罗三藐三菩提,为度十方一切有情,令离诸烦恼故,及离诸苦难故。”《华严经》曰:“初发心时,便成正觉。”《维摩经慧远疏》曰:“期求正真道,名为发心。”

在教门中,释迦世尊是发心的典型代表。世尊在三大阿僧祇劫前,为菩萨身份修道之时,发心成就佛道,广度一切有缘众生,这是世尊的最初发心。经过发广大心,广度一切有情,佛陀终于在菩提树下悟道成佛,开始了度化众生的历程。

据《法华经》卷三《化城喻品》所载,过去久远劫时,有大通智胜如来,在尚未出家之时,有十六位王子,后来均出家为沙弥,经常听闻《法华经》,最后都成就佛道。其中的第十位王子,即是后来成佛的释迦牟尼佛。在《法华经·化城喻品》中讲到,释迦牟尼佛在过去世“已曾供养百千万亿诸佛,净修梵行,求阿耨多罗三藐三菩提。”可见,释迦世尊在多生多劫之前,即已经发心广修供养,成就佛道。

又据《悲华经》所载,在往昔删提岚国无诤念王在位时,宝海梵志有一子出家成道,称为宝藏如来。宝海梵志劝告国王和国王千子,以及其他众多弟子发心。国王听从宝海梵志的话,发愿求清净佛国,其中一千弟子与五侍者愿求浊恶世界,梵志最后亦发五百大愿,愿求浊恶世界,宝海梵志即于浊恶之世成佛,号为释迦如来,是为贤劫佛中之第四佛。

诸菩萨在修道过程中通常有三种发心。三种发心分别为:一、信成就发心;二、解行发心;三、证发心。一是信成就发心,是指十信位修行圆满,信心成就,进入十住位中初发心住。十信是大乘菩萨的修行阶位,具称十信心。属于菩萨五十二位修行位次中的前十位,谓十信行满,信心成就,入十住位中初发心住。为信顺佛之教法而不疑之位次。如《菩萨璎珞本业经》卷上《贤圣名字品》中说是十信为:信心、念心、精进心、慧心、定心、不退心、回向心、护法心、戒心、愿心。

一、“信心”,是指妙信常住,一切妄想灭尽无余,中道纯真。

二、“念心”,是指菩萨在无数劫中,舍身受身皆能忆念,得无遗忘。

三、“精进心”,是指唯以精明,进趣真净。

四、“慧心”,是指心精现前,纯以智慧。

五、“定心”,是指周遍寂湛,寂妙常凝。

六、“不退心”,是指定光发明,明性深入,唯进无退。 七、“护法心”,指心进安然,保持不失,十方如来,气分交接。

八、“回向心”,是指觉明保持,能以妙力回佛慈光,向佛安住。

九、“戒心”,是指心光密回,获佛常凝,无上妙净,安住无为,得无遗失。

十、“愿心”,是指住戒自在,能游十方,所去随愿。

二是解行发心,解即解了,行即修行。是指菩萨修行到十行位中能够解了法性本空之理,顺修六度万行,从而发回向心,进入十回向。

“十行”是菩萨于地前所修的十种行,居菩萨五十二修行位次的第二十一位到第三十位。即“欢喜行”、“饶益行”、“无嗔恨行”、“无尽行”、“离痴乱行”、“善现行”、“无著行”、“尊重行”、“善法行”、“真实行”。在《华严经》卷十九中对十行有详细地解说。十行中的“欢喜行”是指作大施主,能舍一切,三时无悔,令他欢敬。“饶益行”,是指菩萨持净戒降伏众魔,令一切众生立无上戒,得不退地,饶益自他。“无嗔恨行”,又名“无恚恨行”或“无违逆行”,是指修忍辱离嗔,谦卑恭敬,不害自他,对怨能忍。“无尽行”,又名“无屈挠行”,是指诸菩萨多劫受诸剧苦,仍勤修精进,求法济生,广摄善法;“离痴乱行”,又名“无痴乱行”,是指常住正念不散乱,于一切法无痴乱。“善现行”是指菩萨知一切法无所有,三业寂灭,无缚无著,而亦不舍教化一切众生;“无著行”,是指菩萨历诸尘刹供佛求法,心无厌足,且以寂灭观诸法,故于一切无所著。“尊重行”,又名难得行是指菩萨尊重善根智慧等法,悉皆成就,由之更增修二利之行。“善法行”,是指菩萨得四无碍陀罗尼等法,成就种种化他善法,以守护正法,令佛种不绝。“真实行”是指菩萨成就第一义谛之语,如说能行,如行能说,语行相应,色心皆顺。

菩萨修行十行位的目的,据《大乘义章》卷十四中说有四种:一是为厌离有为;二是为求菩提,满足佛德;三是为了在现世及未来世救度众生;四是为求实际,证法如。

三是证发心,证即证入。是指菩萨入初地乃至第十地,而此证者无有境界,惟真如智,称为法身,法身显发,故称证发心。“初地”是菩萨修行十个阶位中的第一个阶位。大乘菩萨所修的十地中,以“欢喜地”为初地。菩萨若至“欢喜地”,可以舍离无始以来的异生性,初得圣性,具证人法二空理,能利益自他而生大喜,故名“欢喜地”。

菩萨从初地证入十地,共有十个阶位。除了初地欢喜地之外,还有其他九个阶位。分别为:二是“离垢地”,菩萨至此位圆具净戒,远离烦恼垢,故名。三是“发光地”,菩萨至此位成就胜定、大法、总持,发无边妙慧光,故名。四是“焰慧地”,菩萨至此位安住最胜菩提分法,烧烦恼薪,增智慧焰,故名。五是“难胜地”,菩萨至此位,能令行相互违之真俗二智互合相应,故名。六是现前地,菩萨至此位,住缘起智,进而引发染净五分别的最胜智现前,故名。七是“远行地”,菩萨至此位,修行进入无相行,远离世间及二乘的有相有功用,故名。八是“不动地”,菩萨至此位,无分别智相续任运,不被相、用、烦恼等所动,故名。九是“善慧地”,菩萨至此位,成就微妙四无碍辩,普遍十方,善说法门,故名。十是“法云地”,菩萨至此位,大法智云含众德水,如虚空覆隐无边二障,使无量功德充满法身,故名。菩萨经过从初地到十地的修行,达到第十地“法云地”,即可获得大智慧,具足无量功德。

在《观无量寿佛经》中也有三种发心。经中指出,若有众生愿生西方极乐国土者,当发三种心就能够往生。这三种发心分别为:一、至诚心,是指娑婆国土众生若欲往生西方极乐国土,应当发专一至诚恳切之心,正念真如,求愿往生。二、深心,是指若欲求证无上佛果之人,必须以心契入甚深佛理,种下深厚善根,就像大树的根扎得很深,难以拔动。三、发愿心,又作回向发愿心。为三心之一,指修行者以所修之善根功德,回向于西方净土,而发往生净土,广拔一切众生苦恼之愿心;又回转自力之执情,向于他力本愿之大道,而作得生之想者,亦称回向发愿心。

在《翻译名义集》卷十二中,也记载有三种发心:一、发大智心,是指以智慧广求一切佛法,普令众生皆得法喜之乐。二、发大悲心,是指悲悯一切在生死中轮回,受尽各种痛苦的众生,发愿救拔众生的痛苦。三、发大愿心,依据四弘誓愿的要求,发无上菩提之心,上求佛道,下化众生。

在《释氏要览》中亦记载有三种发心:一、厌离有为发心,即厌恶世间都是有为之法,因此会招感三界生死之苦,为了能够出离此苦,就会发心修行。二、所求菩提发心,宿有善本,具正知见,欲求出世妙道,即发心修行。三、饶益有情发心,起慈悲心,愍念世间一切众生受生死苦,即发心修行,愿拔其苦而予其乐。

上述经典中所说的内容不同的三种发心,都是为了寻求出世妙道,发大誓愿,成就无上菩提,为将来饶益一切有情而发的大愿心。

End

◎印 顺太虚大师创办本刊以来,已进入三十四个年头。当时就定名为海潮音,所下的定义是:人海潮中之觉音。我们抱着小鸟救火的精神,决不因力量的微薄而自馁;遵循虚大师踏出的径路,尽我们的智能,来播送人间的觉音

明伟法师我们今天来学习一个公案:讲某日寺庙要扩建殿堂,有一棵珍贵的银杏树需要移栽到别的地方。方丈命他的两个弟子去做这件事,办好后回来复命。两人来到树前开始挖土移树,但刚挖了几下,一位小和尚就对另一位说

◎ 林清玄坐计程车,司机正好是我的读者。在疾驶的车上,他问我:林先生,请问你,生命的意义是什么?这是第一位问我关于生命意义的计程车司机,一时之间使我怔住了。我的脑海浮现出我读中学时,学校大礼堂门口的对

答:佛教人士常常放生,但既然在放生后动物一样会死,放生又有何意义呢?你的推论如果成立的话,你生病时也就不用服药了,反正迟早你也是要死的。世间上的众生,当然最终也必会经历死亡,而且还会再有转生。被放生的

助念即助对方往生。助念者对往生之道理与方法,必须清楚,对方才能得到利益。人临终时,各人神识不一。平日所为,此刻影子会一一现行,带著本性往外走。此时完全是业力在作主,力量大者,在前头。恶业多,则恶种子力

◎ 学 诚问:阿弥陀佛,顶礼师父!付出了很久的事情却没有得到成果,非常不甘心,又有点怀疑自己,应该怎么思维呢?感恩师父!答:不一定是没有成果,而是自己眼里只有特定的结果,对其他的收获视而不见。问:师父

◎ 惟 传我们每天早晚的礼佛运动,有很深的含意。现在如果你还不能够体会到礼佛深义的话,没关系,你可以按照你原来的礼佛方式来做,后面会跟大家再解析礼佛的深义。现在大家就找一个适当的位置,以后这个时段你进

浴佛的意义◎ 衍 慈释迦略史 在二千五百多年前四月初八佛陀诞生在印度迦毘罗卫国(尼泊尔境内)为净饭王太子,俗名悉达多,从幼聪智非凡,文武双全,样样精通。二十九岁弃王位及一切荣华富贵,于二月初八出家,

何为结夏安居?在印度,夏季的雨季长达三个月,佛陀乃订定四月十六日至七月十五日为安居之期。在此期间,出家人禁止外出,聚居一处精进修行,称为安居。这是雨季期间草木、虫蚁繁殖最多,恐外出时误蹈,伤害生灵,而

修行是唯一有意义的事情达照法师有人问我生命的意义是什么?我告诉他:修行是生命中唯一有意义的事情!因为我们这个世界和我们这个身体都是由我们的业构成的,业的善恶好坏决定了我们这个世界和身心的好坏,业就是行

送子观音的审美意义◎ 孙绪会《法华玄义序》说:妙者,褒美不可思议之 法也。妙是佛家对一切至美之物的命名。可见在佛教里,不可恩议是与美的观念相联系的。佛教审美有几个特点:第一,超越性,世俗眼光看来不可

◎ 宽 毅又是一年草长鸢飞,陌上花开,桃红梨白的好不热闹。话说一年之计在于春,我想,在这样朝气蓬勃的春日里,做一些没意义的事情是很有趣的--比如思考--花开的意义是什么?这个问题几乎没有标准答案的,即

◎ 楼宇烈禅宗在很多方面恢复了原始佛教那种以人为根本的理念,反复强调自性佛、自性法、自性僧,皈依者皈依自性。自性皈依,所以它不是外在的。禅宗里面有一个说法,《坛经》里说:佛是自性做,莫向身外求。自性迷

念佛七的目的意义和一心不乱我们的念佛七今天开始了。我想在这里谈两个问题:一、念佛七的目的及意义打念佛七,这个打字,就是举行的意思,我们平常说打普佛的打字,也是举行的意思,七就是七天的时间。打念佛七,就

一、讲经说法,是出家僧伽的天职,即本职工作。依佛为师,出家为僧,则上求佛道以自利,下化众生以利他;利他既是自利,自利完全是为利他。自他同体,若无众生,即无佛故。经中将众生譬喻为树根,把佛菩萨譬喻为枝叶

◎ 弘 一佛指示我们,这个人生是苦的,不明白其中真义的人,就生起错误的观念,觉得我们这个人生毫无意思,因而引起消极悲观,对于人生应该怎样努力向上,就缺乏力量,这是一种被误解得最普遍的,社会一般每拿这消

好几种,这是我根据佛经理解的。洒净的意义是把加持了大悲咒的水洒出去;第一个作用就是清场。洒出去,洒到谁身上,沾谁谁得度,这也是救度众生结佛缘的一个含义。比如,我想在这个地方举行一个什么佛事活动,这个地

◎ 果 悟缘起性空可谓是佛法的核心,佛陀在一代时教中,虽说了种种的法门,但无一不是缘起性空的多方面开展,譬如四圣谛.三法印。十二因缘,八正道等,无不依缘起的相依性,说明宇宙人生的成坏生灭之理,于理性的

圣凯法师佛教自古以来就有追求和平、崇尚和谐的传统,在佛教教规教义中,蕴含着丰富的有关和谐的训导与启示。如何深入挖掘佛教教规教义中蕴含的有关和谐的思想资源,为和谐奥运、人文奥运服务?这不仅是时代和社会向

施放焰口的意义◎ 圣 严据佛经所述,焰口是指鬼道之中的饿鬼,鬼道众生分为三等:1、在生之时,做了很多善事,若投为鬼,便成福德大力的多财鬼,一般人所信奉的城隍及土地等神祗,即属于此类的鬼神。2、在生时

超度的功德和意义:对去世多年已投胎者仍利益很大先人即使去世很久,假使中阴身已经投胎,阳上为其所做功德仍然可以回向助其转业,可使他们在所生道中,获得福德资粮。有一个佛典故事:释迦牟尼佛之功德主,他的小儿

◎ 昌 达 在佛教研究中,《魏书释老志》有重要的价值,除了它是最早关于佛教历史和思想的全面记载之外,有一些特别的史料价值。日本的冢本善隆、台湾的蓝吉富都已经指出: ⑴ 对于中国佛教制度,它记载的元魏僧

礼敬的意义◎ 济 群礼敬诸佛,为普贤菩萨的第一大愿。何谓礼敬?礼 是顶礼、礼拜之义,包括合掌、问讯、鞠躬等表示谦恭的方式,主要指外在行为。敬 是恭敬、景仰之义,主要指内在心态。礼和敬是相互的,如果礼

我们现代社会可以说是一个病态的社会,特别是现在这个社会充满了种种的矛盾,人跟自然的矛盾、个人与社会的矛盾、自我的身心的矛盾,这些矛盾的造成都可以说是由于我们人的自我的异化。哲学上讲的异化的含义就是本来

无我与自我--佛教无我论的现代意义诸法无我是佛教引导众生了悟人生、认识自我,以及整个现象世界的根本理论之一。佛教的无我理论,最初是针对众生的我执而提出的,即所谓因破我法有无我(《中论》观法品第十八)。

昌臻法师我们的念佛七今天开始了。我想在这里谈两个问题:一、 念佛七的目的及意义打念佛七,这个打字,就是举行的意思,我们平常说打普佛的打字,也是举行的意思,七就是七天的时间。打念佛七,就是举行七天专门念

准提菩萨造像意义◎ 清 净准提菩萨的造像,有二臂、四臂至八十四臂等九种。不外,一般佛徒所供奉的造像大抵以十八臂三目者为多。其实还有其他的形像,如八臂的准提菩萨或四臂准提菩萨等,这里我们针对一般常见的十

禅 的 意 义◎ 陈荣赋从本质上看,禅是见性的方法,并指出我们挣脱桎梏走向自由的道路。由于它使我们啜饮生命的源泉,使我们摆脱一切束缚,而这些束缚使我们有限生命时常在这个世界上受苦的,因此我们可以说阐释

六、三皈依的意义[《觉讯》原文为归字,今改为现代常用的皈字,编者注。]一个佛教徒必须要受三皈依,三皈依是学佛的基础。今天我想把三皈依的道理简单扼要地分四点来说明:一、什么叫三宝;二、什么叫皈依;三、为

佛教以悟为修行的根本目的,所谓不悟,即佛是众生;一念若悟,即众生是佛(《坛经》)[1],充分道出了悟的重要性。悟,指生起真智,扫却迷妄,断除烦恼,证得佛法的真理。其中,包含了两方面的意义,从开悟方面讲

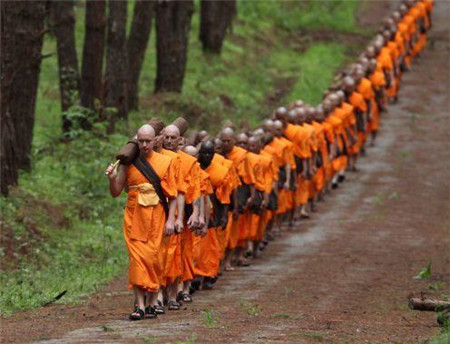

明海法师在中国历史上,禅僧行脚是有非常悠久的传统的。古代中国寺院有讲寺、律寺、禅寺,一般地说,讲寺、律寺这些寺院的生活是相对稳定的,只有在唐朝以后勃兴的禅寺,禅僧行脚才是真正蔚然成风,而且是每一个禅僧

我相信,不管还要经过多少艰难曲折,不管还要经历多少时间,人类总会越变越好的,人类大同之域决不会仅仅是一个空洞的理想。但是,想要达到这个目的,必须经过无数代人的共同努力。有如接力赛,每一代人都有自己的一

读万卷书,行万里路。现代社会的旅游风气兴盛,这是值得鼓励的好事。所谓读万卷书,行万里路;旅游可以增加对地理环境的了解,对历史文化的探索,对风景古迹的欣赏,对结伴参访的联谊等。旅游,无异于户外教学,是增

合掌又称合十,其中内含有十六种意义:一、合者,和也,代表和平、友好、团结合作。手握拳或手拿武器,表示争斗。双手抬起,示赤手空掌,即无争斗之意。又因一只手也可伤人,现两掌相合,则全无伤他之意。十指合于一

中国佛教的圆融精神及其当代意义陈兵〔摘要〕圆融是中国化佛学思想的重要内容,由中国佛教理论家所创造。圆融思想虽是中国佛教大德禅观中的智能并主要运用于禅观,然其理、境无不本于印度大乘经教。在中国佛教中,圆

依正不二,是佛教的重要思想。依正二字,乃依报、正报的略称。正报,指众生乃至诸佛的身心,即生命主体;依报,指生命主体所依止的国土,即生存环境。佛法说身心世界皆是业力之果报,故名依正二报。《三藏法数》卷二

出离红尘,追寻人生的意义人生为了什么?我这辈子做什么来了?我活着是为了什么?我死后,除了我的子孙,还会有人记得我吗?我这辈子做过的事情,可值得为他人所称道吗?我与这世上庸庸碌碌的其他人,可有什么区别呢

正释论文释此论文,分作三大段,第一,总叙造论的意义。第二,释“十二门”以为正宗。第三,总结一论旨归无生毕竟空。??甲一 总叙造论的意义乙一 标明造论的宗旨说曰:今当略解摩诃衍义。?此论偈颂和长行都是龙

事物本身没有永恒不变的意义有些人行善带有一种目的,有些人行善只是一种手段。当它仅仅是一种手段时,就有可能被人称为伪善。不过,笔者认为,只要这个善的手段所引起的行为、结果具有善的效果,那就不应该被称为伪

在佛门里,有这样一个现象,对刚出家的弟子来说,师父一般都告诫,出家人头几年都要少说话,内心要寂静。这实际上是训练止语,所谓止语,就是强行训练自己控制语言的能力,而且每天晚上睡觉前要反省一下今天说了哪些

我们祖先说过:一日吃素,天下杀生无我份;你今天吃素,今天全世界的杀生就与你没关系,这就像互联网一样,你的电脑没有连接到杀生的网络里。我们的祖先又说:吃他一口肉,欠他万万千;世间最惨的事情莫过于生命屠杀

少林名刹远承祖灯。卓立道风,龙象辈出,已历1500个春秋。随着国家昌盛繁荣,法运回升,少林文化也由衰而兴。为更好地体现寺院特色与弘扬禅宗祖庭及其禅法,特撰此文。一、菩提达摩行略菩提达摩(?-536,一

问:师父新年好,您在哪我想看看您,我现在读高三了,可没心思读书,觉得人生没意义特空虚,不知道该怎么办?释宽见答:新年好,你的心情完全可以理解,不过想想看,你才不到20岁,而这个世界变化很快,你再执著的

延历二十三年(804),空海入唐,师事惠果,大同元年(806)返国,以时机相应,受朝野归仰。自来日僧入唐请回经籍者虽有所谓入唐八家,然得七祖之嫡传、化风之盛,则无出空海之右者,故以之为付法第八祖,并被

正等,就是万般事物,一切所见,都归为虚空幻花,如是而看,如是而见,是为正等;正觉,将一切所知所见,都归为故事,置于一边,而觉知在另一边,永不被污染,只是知道,这就是正觉。正等正觉,是一位修行者基本的知

转经筒,亦称嘛呢转经轮,藏传佛教信徒人人持有,不停地摇转。“转动经轮的功德,转动一周者,即等同于念诵《大藏经》一遍。转动二周者,等同于念诵所有的佛经,转动三周者,可消除所作身、口、意、罪障,转动十周者

菩萨以福德、智慧为本誓历涉方界,游通化人。《观世音菩萨普门品》之偈「或被恶人逐,堕落金刚山;念彼观音力,不能损一毛」。金刚在经论中多取其作譬喻,佛说坠落金刚山不能损一毛。金刚山表示万丈悬崖很坚硬,也可

我们在修行佛法的过程中就是能够知道,佛门中是有很多的佛菩萨,每位佛菩萨的寓意都是不同的,那么今天我们就去详细的了解游戏观音有什么意义吧!观世音菩萨赞观音菩萨妙难酬,清净庄严累劫修。浩浩红莲安足下,湾湾

【应以梵王身得度者,即现梵王身而为说法。】明梵身者。梵即色天主,名为尸弃,此云顶髻。璎珞明四禅皆有王,此言梵者,应是初禅顶,犹有觉观语法得为千界之主也。观音修白色三昧,不取不舍,不取故不。随禅生不舍故

世尊妙相具,我今重问彼,佛子何因缘,名为观世音,具足妙相尊,偈答无尽意,念彼观音力,火坑变成池。〝圆光观音〞〝应身相〞为圆光观音的〝化身相〞既是〝梵王身〞!《普门品》曰:「应以梵王身得度者,观世音菩萨