洪修平:石头希迁与曹洞宗的禅法思想特点略论2025-03-25 10:20

内容提要:从禅学思想上看,石头希迁进一步发展了六祖惠能直指人心、当下解脱的顿教禅法,更注意从心与物、理与事的关系中去强调人的地位和人的当下解脱,其重要的特点之一是直面现实的人生而又超然世表。曹洞宗以五位君臣、偏正回互来说理事关系,并归结到无心解脱,进一步阐发了石头希迁的思想,弘扬了石头的宗风。

关键词:石头希迁,曹洞宗,禅法思想特点

作者洪修平,南京大学图书馆馆长,中国哲学与宗教文化研究所所长,教授、博导。

石头希迁是惠能南宗门下的著名禅学大师之一。六祖惠能虽然弟子众多,而在后世有较大影响的实际上主要是荷泽神会、青原行思和南岳怀让三大系,其中又以青原系和南岳系的子孙最盛,流传最广,日后的五家七宗,皆出其后。可以说,惠能奠定了南宗禅的理论和禅行之原则,而将这种原则贯彻到宗教实践中去,并在实际的禅行生活中将南宗禅的精神发扬光大的是青原行思和南岳怀让这两大禅系。而从现有材料来看,青原行思和南岳怀让实际上是因石头希迁和马祖道一而知名的。在《坛经》各本所记的惠能十大弟子中都无行思和怀让的名字,有关弟子机缘,也只是在契嵩改编后的《坛经》中才有关于他们的一些简单记载。特别是行思,有关的资料非常少,《宋高僧传》都没有给他专门立传,只是在《义福传》后面为他附了一个小传而已。在宗密的各种关于禅宗的论著中,也都只提到石头希迁而未提及行思。综合各种资料看,希迁一系是比较晚出的。由于希迁以下大师辈出,遂与马祖系并列,共同构成了南宗禅的主流。

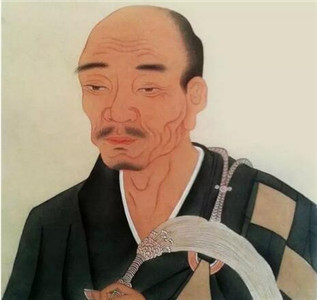

据《宋高僧传》和《景德传灯录》等载,石头希迁(700~790),本姓陈,端州高要(今广东高要县)人。初闻惠能大师从五祖弘忍处得法南回,便直往曹溪参学,得度而未具戒。自是上下罗浮,往来三峡间。开元十六年(728),于罗浮山受具戒,后又师事青原行思。行思,吉州安城(一称庐陵,即今江西吉安市)人,俗姓刘,幼岁出家,每逢群居论道,他独默然。往参六祖惠能后,深得器重。惠能门下学徒虽众,而行思居首。后受惠能付嘱,回吉州青原山,住静居寺阐化,四方禅客,繁拥其堂,门下出了石头希迁这样的高足,开青原、石头一系。据说石头希迁于惠能晚年时先至惠能门下,惠能将示灭,希迁问曰:和尚百年后,希迁未审当依附何人?惠能曰:寻思去!惠能去世后,希迁便经常一个人在静处端坐寻思。后经人指点,寻思乃寻师兄行思耳。遂往吉州参礼行思,成为行思的上首弟子。

天宝(742~756)初年,希迁往衡山南寺,寺之东有石状如台,乃结庵其上,因有石头和尚之称。惠能门下南岳怀让等都十分推重他,曾对门徒说:彼石头真狮子吼,必能使汝眼清凉。[1]由是门人归慕焉。时人有言:江西主大寂(马祖道一,怀让的高足),湖南主石头,往来憧憧,不见二大士为无知矣。[2]由此可见石头和马祖两人的时誉之高。贞元六年(790),希迁去世,春秋九十一。敕谥无际大师。石头希迁所著的《参同契》、《草庵歌》在禅门中流传很广。

从禅学思想上看,石头希迁进一步发展了六祖惠能直指人心、当下解脱的顿教禅法,其重要的特点之一是直面现实的人生而又超然世表。石头希迁曾这样来概括自己的法门:

吾之法门,先佛传授。不论禅定精进,唯达佛之知见。即心即佛,心佛众生,菩提烦恼,名异体一。汝等当知,自己心灵,体离断常,性非垢净。湛然圆满,凡圣齐同。应用无方,离心意识。三界六道,唯自心现。水月镜像,岂有生灭?汝能知之,无所不备。[3]

这种万法唯心、凡圣不二的思想,是惠能门下的共同思想。例如南岳怀让曾示众云:一切万法,皆从心生。[4]马祖亦常开示众人:若欲直会其道,平常心是道。谓平常心无造作,无是非,无取舍,无断常,无凡无圣。[5]但是,与南岳、马祖相比,石头希迁的禅学思想更注意从心与物、理与事的关系中去强调人的地位和人的当下解脱。石头希迁的代表作《参同契》即反映了这一特色。

据说石头希迁是在读了僧肇的《涅槃无名论》中会万物以成己者,其唯圣人乎这一句话后有所感悟而作《参同契》的[6]。他曾感叹地说:圣人无己,靡所不己。法身无量,谁云自他?圆镜虚鉴于其间,万象体玄而自现。境智真一,孰为去来?至哉斯语![7]大意是说,万法如如,无自无他。圣人无心,触目会道,自然与万法为一。这与东晋般若学者僧肇的物我同根、物我为一、无心于彼此而不失照功的意境确实有相通之处。不过,僧肇统一的基础是无知而无不知、无为而无不为的般若虚玄之道[8],是齐万有于一虚[9],他要人空虚其怀,冥心真境以达到智法俱同一空[10]。而石头希迁统一的基础则是具有虚玄而又灵明不昧之心的人,圣人无心无我则万物与我为一。所以石头希迁在《参同契》中说:

灵源明皎洁,枝派暗流注。执事元是迷,契理亦非悟。门门一切境,回互不回互。回而更相涉,不尔依位住。......触目不见道,运足焉知路。进步非远近,迷隔山河耳。谨白参玄人,光阴勿虚度。[11]

印顺法师曾认为,石头希迁的禅法受南方玄学的影响,称参禅为参玄,并表现出道化的特色[12],这是很有道理的。如何是道?如何是禅?这确实是石头希迁门下常参的话头。石头希迁以心为源,齐同凡圣,融摄万法,而又以心为不可执著,要人无心任自然。这种思想显然上承僧肇而又深受南方般若三论思想(包括融庄玄般若和禅为一体的江南牛头禅)的影响。

不过,石头希迁从理事、心物的统一中去阐发圣人之境,还明显地吸取了华严宗的思想。他从物理说事事各住本位(不回互),又从性理说事事相融相摄(回互),而又以自心(灵源)为回互之本,以证悟此心者为解脱之人,这就又显示了他禅家的特色。石头希迁融合华严的禅学思想对后来的禅学乃至宋明理学都有很大的影响。他的七世法孙清凉文益创法眼宗,就将自己的禅学理论完全建立在理事圆融的基础之上。曹洞宗以五位君臣、偏正回互来说理事关系,并归结到无心解脱,也从不同的方面阐发了石头希迁的思想,弘扬了石头的宗风。

石头希迁的接机方式细密平稳,其简易朴实、灵活自如的禅风与马祖及其门下的机锋峻峭、棒喝凌厉形成了不同的特色,但他们提示学人反观心源、直下承当的法门却是大体一致的。有僧问石头希迁:如何是解脱?他反问道:谁缚汝?又问:如何是净土?他反问道:谁垢汝?又问:如何是涅槃?他反问说:谁将生死与汝?为了表达一切现成的思想,强调无分别、无言说、无可执著,石头希迁也常随机开示。有僧问:如何是西来意?他答曰:问取露柱。又有人问他:如何是禅?他说:碌砖。问:如何是道?他回答说:木头。[13]这都表明触目会道,万法归于一心,而心又不可执著。同时,这种思想也透露出了道无所不在的思想倾向,后期禅宗的青青翠竹,尽是法身;郁郁黄花,无非妙道,正是这种思想倾向的进一步发展。

关于青原、石头一系的思想特色,吕澂先生曾以即事而真来概括,并以此与南岳、马祖一系的触目是道相区别,认为后者比较重视从主观方面来体会理事关系、从体用上对理事圆融作解释,前者则以事为重点,注重客观,从本末上对理事圆融作出解释[14]。这种看法有一定的道理,但也不尽然。例如,石头希迁就阐发了触目会道的思想,而以体用说正偏[15],更是曹洞宗的基本特色之一。宗密将荷泽与马祖皆归入直显心性宗,这大致不差;而将石头与牛头同归入泯绝无寄宗,则似有些不妥。因为石头一系禅法除了与牛头禅在般若无所得方面有相通之处外,还有明显的融会华严的思想特色。这也许是宗密当时对石头禅法了解不多的缘故吧。

石头希迁的弟子很多,最著名的有天皇道悟和药山惟俨。关于天皇道悟(748~807),据《宋高僧传》等载,先参马祖,后又谒石头,得悟心法后,曾被迎入荆州的天皇寺,大弘石头宗风,门下有龙潭崇信等依次相传,日后有云门文偃和清凉文益分别创云门宗和法眼宗。但这种说法,在《宋高僧传》刊行五六十年后曾被人加以否定。有人提出了另外一种说法,即认为道悟有二人,一住荆南城西天王寺,嗣马祖;一住荆南城东天皇寺,嗣石头。其下出龙潭崇信者,乃马祖下天王道悟,而非石头下天皇道悟。换言之,云门、法眼二宗皆出自南岳、马祖系而非青原、石头系。这个问题在宋末曾引起很大的争论,明清时争论仍然不断。对此,日本学者忽滑谷快天解说甚详,可以参考[16]。现在看来,马祖门下有一天皇道悟的说法是缺乏根据的,是南岳门下为了抬高本系而编造出来的。

关于药山惟俨(751~834,一作759~828),据禅史记载,是石头希迁的上首弟子,禅法比较绵密亲切,常通过与弟子的交接问答而使弟子开悟,透露出曹洞宗风的先声。有僧问:达摩未来时,此土还有祖师意否?他答曰:有。问:既有,祖师又来作什么?他答曰:只为有,所以来。惟俨有时还看经。某日看经次,有僧问:和尚寻常不许人看经,为什么却自看?他答曰:我只图遮眼。问:某甲学和尚还得也无?答曰:汝若看,牛皮也须穿。悟解佛法大意的人能够得意而忘言,但未开悟者却会执著言教文句,所以当有人请惟俨指示时,他回答说:吾今为汝道一句亦不难,只宜汝于言下便见去,犹较些子。若更入思量,却成吾罪过。不如且各合口,免相累及。有时,惟俨干脆行不言之教。有一次,院主因惟俨久不升堂,便对他说:大众久思和尚示诲。他说:打钟著!众才集,他便下座,归方丈。院主随后问曰:和尚既许为大众说话,为什么一言不措?他回答说:经有经师,论有论师,争怪得老僧?17]药山惟俨门下有云岩昙晟,云岩昙晟传洞山良价等,洞山下又有曹山本寂和云居道膺,在晚唐时开出曹洞一宗,绵延发展上千年,并远播海外。

曹洞宗的重要开创者洞山良价(807~869),俗姓俞,出家受具戒后,曾先后参南泉普愿、沩山灵佑和云岩昙晟等。在与云岩昙晟的问答之间略有省悟,然犹涉疑。后因过水睹影,大悟前旨。有偈曰:切忌从他觅,迢迢与我疏。我今独自往,处处得逢渠。渠今正是我,我今不是渠。应须恁么会,方得契如如。[18]遂嗣云岩之法。弟子中曹山本寂和云居道膺最为著名。曹山本寂(840~901)深明良价玄旨,大播洞上禅风于天下,大倡五位君臣说,形成曹洞一家宗风,与洞山良价同为曹洞宗的创始人。云居道膺则上承下传,使曹洞法脉得以延续。

曹洞宗继承并发展了石头系比较注重从心与物、理与事的关系中去强调人的地位的禅学特色,这突出地表现在它的五位君臣的理论上。所谓五位君臣是曹洞宗用来说明理事关系的一种理论,有时也用以作为接引学人的一种教学方法。曹洞宗用正来代表理,用偏来代表事,用兼来表示非正非偏的中道,理事偏正回互,互相配合,便成五种形式。再配以君、臣之位,便成五位君臣。对此,曹山本寂有过这样的解释:

正位即空界,本来无物;偏位即色界,有万象形;正中偏者,背理就事;偏中正者,舍事入理;兼带者,冥应众缘,不堕诸有,非染非净,非正非偏,故曰虚玄大道,无著真宗。[19]

又说:

君为正位,臣为偏位。臣向君,是偏正中;君视臣,是正中偏;君臣道合,是兼带语。[20]

这就是说,(1)正位,即君位,为理本体,故本来无物;(2)偏位,即臣位,为有万象形;(3)正中偏,即君视臣,为唯见事相,不见事理,故曰背理就事;(4)偏中正,即臣向君,为唯见事理,不见事相,故曰舍事入理;(5)兼带,即君臣道合,为理事圆融,染净不二,是理想的最高境界,用曹山本寂的话来说就是混然无内外,和融上下平[21]。

曹洞宗的五位还有许多其他不同的说法,但含义大致相同。例如以宾主来说:正中偏,乃垂慈接物,即主中宾,第一句夺人也。偏中正,有照有用,即宾中主,第二句夺境也。正中来,乃奇特受用,即主中主,第三句人境俱夺也。兼中至,乃非有非无,即宾中宾,第四句人境俱不夺也。兼中到,出格自在,离四句,绝百非,妙尽本无之妙也。[22]这里的宾主之说,与临济的四宾主在夺人夺境方面有相似之处,但也有不同:四宾主,不同临济。主中宾,体中用也;宾中主,用中体也;宾中宾,用中用,头上安头也;主中主,物我双忘,人法俱泯,不涉正偏位也。[23]这就是说,曹洞宗的宾主主要是从体用关系上来说的。曹洞宗以五位君臣、偏正回互来说理事、体用关系,显然进一步发挥了石头希迁的禅学思想特点,而其目的也与石头一样,是要人无心执著,自然解脱。洞山曾说:才有是非,纷然失心,出家人应该心不附物,直道本来无一物。在他看来,佛之与道,俱是名言,一切都不应该执著,学者恒沙无一悟,过在寻他舌头路。欲得忘形泯踪迹,努力殷勤空里步。他认为,道无心合人,人无心合道。事理俱不涉,回照绝幽微。[24]有人问曹山:如何是非心非佛?曹山曰:兔角不用无,牛角不用有。[25]这也是不用分别、自然现成的意思。

曹洞宗接引学人的方便也十分灵活。例如洞山常教人行鸟道,即于日常行事中无心任自然的意思。有人问:未审如何是鸟道?洞山答曰:不逢一人。又问:如何行?答曰:直须足下无私去。问:只如行鸟道,莫便是本来面目否?曰:阇黎因甚颠倒?问:什么处是学人颠倒?曰:若不颠倒,因什么却认奴作郎?问:如何是本来面目?洞山曰:不行鸟道。26]于此可见得曹洞宗应机接物、破除执著之一斑。

曹洞宗的宗风历来有家风细密,言行相应,随机利物,就语接人之称。其师徒相接,并不行临济、德山之棒喝,也不多言多说,玩弄禅机,而是应机接人,方便开示,以事显理,敲唱为用,以理事圆融来指导践行,劝学者行解相扶,自在解脱。曹洞宗的三渗透、三种堕和功勋五位等等,无不体现了其绵密的宗风。

石头希迁和曹洞宗的禅学思想是中国传统文化中的宝贵财富,值得我们好好地研究并加以继承和发扬。

注释:

[1]《宋高僧传》卷九《希迁传》,中华书局1987年版,第209页。

[2] 《景德传灯录》卷六引,《大正藏》第51册,第245页。

[3] 《景德传灯录》卷十四,《大正藏》第51册,第309页。

[4] 《古尊宿语录》卷一《大鉴下一世(南岳怀让大慧禅师)》,中华书局1994年版,第2页。

[5] 《景德传灯录》卷二十八,《大正藏》第51册,第440页。

[6] 此说最早见于《祖堂集》,《碧岩录》卷四也提到了此说。

[7] 《祖堂集》卷四《石头和尚》,中州古籍出版社2001年版,第141页。

[8] 见僧肇注《维摩经菩萨品》。

[9] 《肇论答刘遗民书》。

[10] 僧肇注《维摩经文殊师利问疾品》。

[11]《景德传灯录》卷三十,《大正藏》第51册,第459页。

[12]印顺《中国禅宗史》,上海书店1992年版,第407页。

[13]《五灯会元》卷五《石头希迁禅师》,中华书局1984年版,第254~256页。

[14]《中国佛学源流略讲》,中华书局1979年版,第247~249页。

[15]参见《人天眼目》卷三《曹洞门庭》,载《大正藏》第48册,第320页。

[16]请参见忽滑谷快天《中国禅学思想史》第三编第十四章,上海古籍出版社1994年版。

[17]以上引文均见《五灯会元》卷五《药山惟俨禅师》,中华书局1984年版,第256~261页。

[18]《五灯会元》卷十三《洞山良价禅师》,中华书局1984年版,第777~786页。

[19][20][21]《五灯会元》卷十三《曹山本寂禅师》,中华书局1984年版,第787页。

[22]《人天眼目》卷三《明安五位宾主》,《大正藏》第48册,第315页。

[23]《人天眼目》卷三《曹洞门庭》,《大正藏》第48册,第320页。

[24]以上均见《五灯会元》卷十三《洞山良价禅师》,中华书局1984年版,第777~786页。

[25]《五灯会元》卷十三《曹山本寂禅师》,中华书局1984年版,第786~793页。

[26]《五灯会元》卷十三《洞山良价禅师》,中华书局1984年版,第777~786页。