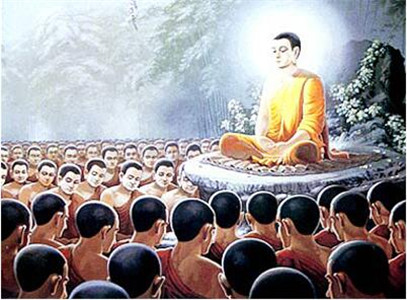

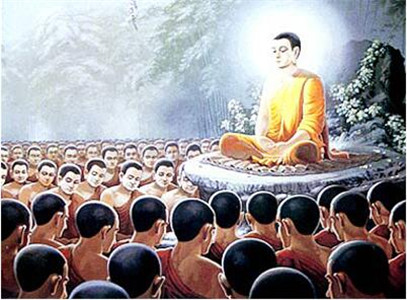

佛经记载:一天,佛住舍卫国祗树给孤独园中,他的徒弟中有位叫鬘童子的,在僻静处静坐修行,心中生起了一些非常迷惘念头。于是鬘童子来到世尊面前,请教了令自己迷惑的十四个问题:

一、世界恒常存在(世有常)吗?

二、世界不会恒常永在(世无常)吗?

三、世界既恒常而又不恒常(世有常无常)吗?

四、世界非恒常非非恒常(世非有常非无常)吗?

六、世界无边际(世无边)吗?

七、世界有边际而又无边际(世有边无边)吗?

八、世界非有边际非无边际(世非有边非无边)吗?

九、生命即是自我(命即身)吗?

十、生命与自我并非同一(命异身)吗?

十一、佛死后还存在(如来死后有)吗?

十二、佛死后不存在(如来死后无)吗?

十三、佛死后存在而又不存在(如来死后亦有亦无)吗?

十四、佛死后非存在非不存在(如来死后非有非无)吗?

这十四个问题长期折磨着鬘童子那尚好玄思的心灵,他觉得这些问题关系重大,非弄清不可,而佛陀对别人提的这类问题总是置而不答,使他很不满意。这次去请教佛陀之前,他作好了打算:如果佛陀能给予我令人满意的回答,说明这些命题中哪些是真理,我便继续跟随他修道;反之,我便向他提出诘难,然后舍他而去。

鬘童子一口气向佛陀列举完自己的疑问后,说:

若是世尊也不能解答这些问题,我在此继续修行,也注定没有什么成就的了;明早我便会收拾一切,离开僧团,再过在家的生活,不再修行什么了!

佛陀听罢徒儿的话,便和蔼地说:鬘童子,我从来有没有向你说过:来吧!鬘童子,到我的座下来修习梵行,我会为你解答世界是否永恒等那几个问题呢?

没有呀,世尊!

那么,鬘童子,骄慢的人呀,你在生什么人的气呢?鬘童子,不论是谁说这样的话:我不愿在世尊的座下修行,除非他能为我解释清楚世界是否永恒等那些问题,这人在未能清楚满意之前,就要死掉了。

接着,佛陀打了一个充满智慧光芒的比喻:

因为这人就好比一个中了毒箭的人,在亲友找到医生替他诊治的时候,不好好地让医生为他治疗,却骄慢地对医生说:我不要你把箭取出来,不要你给我解毒疗伤,除非你能解答我以下的问题:伤害我的人属于什么阶级呢?名字叫什么?身材怎样?是那里的人氏?他用的弓是什么做的?弦又是什么做的?他用的箭,箭杆是什么做的?箭翎是哪种鸟的羽毛?箭镞的样子怎样?医生,你若不能给我一个满意的解释,我决不让你给我疗伤。鬘童子,那人还没有把这些问题搞清楚,他已经毒发死掉了。

同样的道理,一个人未搞清楚你所提出的那些问题之前,便把时光浪费殆尽,再没有时间修习梵行了。

修习梵行,建立解脱,不在于肯定或否定你所提出的问题。不论世间流行的臆度是怎样?肯定的或是否定的?都不能倚靠它消除人间的苦痛。

消除痛苦,建立解脱,才是梵行的目的。我为什么不去解释你这些问题呢?因为它们与解脱无关。

鬘童子,我要解释的又是什么呢?我要解释的是怎样才能止息苦的生起。我要解释的是怎样才能建立解脱。

从梵行可以建立解脱,从解脱可以得到无限的智慧和力量,到那时,一切的智慧尽在心中,又何愁解释不了你所提出的区区几个问题呢?

鬘童子听毕世尊这番话,便为刚才的失态感到羞惭,继因胸中郁结已通而满心欢喜,向世尊谢过后,便欢天喜地地离去,继续他的梵行努力了。

这十四个问题,佛经中称为十四无记即十四个无意义或不应予以解答的问题。在佛陀看来生死事大。

南传《中部经》中,载有耆那教游方僧瓦恰向佛陀请教十六个哲学问题(十四无记加命与身亦一亦异、命与身非一非异),佛陀也拒绝回答,而说这些问题都是毫无意义的戏论,都是惑人的迷魂阵,它们就像傀儡戏,像热带森林,像荒芜的沙漠,是束缚人的枷锁,使人困惑、沮丧、恍悔、痛苦,而不能使人得到寂静、智慧和解脱,对修道及消除烦恼,是毫无用处的。瓦恰听后接着又问:您既然否定这些问题,那么您是否有自认的哲学主张呢?佛陀回答:我不受任何理论问题的束缚,已从一切理论中超越解脱。

站在佛法的立场上说,世间任何重大的事,都没有生死的事来得重大。世间不论事的大小难易,都可想办法解决,唯有生死大事没有商量的余地,亦即是说生死大事,没有他人可以替代的。平时如不依法修行,生死大事就不能了。解决生死大事的方法,以修行佛法为最切要。

人生苦短,我们所要面临的矛盾和问题很多,我们要珍惜当下,精进自强,但不能不分轻重缓急,胡子眉毛一把抓,在一些无聊的事情上钻牛角,耗费精力,甚至在恶业之途上浪费生命。像现在有些人在赌博、游戏方面也很精进,夜以继日,但这与解脱之道是背道而驰的,只能导致堕落到新的深渊。每一天,都应紧紧抓住事关生死大事的根本问题,精进于修行梵行,拔除生命中的各种毒箭,以便早日解脱生死轮回的艰险畏惧之途。否则,一失人身,万劫难复,堕落三途,无有出期!

End

迦旃延尊者向国王许下诺言后,回到自己的住处就拚命思考,可是这偈文所指的问题,并不是用思考想象就可以明白的。一定要真正的大觉者才能解答。他真的感到毫无办法了,只得去求教别人。首先他到富兰那迦叶那里去请

弘 一我到闽南,已有十年,来到贵院,也有好几回,一回到院,都觉得有一番进步,这是使我很喜欢的。贵院各种课程,都有可观,其最使我满意赞叹的,就是早晚两堂课诵。古语道:人身难得,佛法难闻。诸生倘非夙有善根

◎ 一 行毕钵罗树下,隐士乔达摩把甚深的定力集中在深入观察自己的身体。他看见每个细胞都像是出生、存在和死亡这永无止息的川流里的一滴水。他无法在身体中找到任何一物是永恒不变和有独立个体的。融汇在他身体之

◎ 证 严佛陀在舍卫国时,有一次与弟子们外出托钵。在途中遇到了一位外道教徒,他一看到佛陀,就开始破口大骂。佛陀却若无其事、面容安详地继续向前走。那位外道教徒看到佛陀被骂还不理会,脸上还带着笑容,心里十

◎ 惟 贤(一)出家的原因那么佛陀对于人生是如何看待的呢?佛陀很伟大,他为什么出家?一般人对出家没有正确的认识,根据历史的记载,佛陀出家的原因如下:1.观察人生人生不够滋味,生下来就有生老病死、八苦交

◎ 一 行雨季后三天,一个名叫须达多的年轻人来访佛陀,礼请佛陀前往憍萨罗说法,讲解醒觉之道。须达多是一个非常富有的商人。他住在波斯匿王统治的憍萨罗国都城舍卫城。当地的人都知道须达多是位慷慨的大慈善家,

靠什么来转变命运?就靠这句阿弥陀佛。命运掌握在谁手里?掌握在我们每个人自己的手里。你千万不要把命运交给别人,你自己一定要掌握这个主动权。那就是说,命运掌握在你自己手里;命运是可以转变的。谁来转变你的命

佛陀故事:出家证道重归故里 再见妻儿恍如隔世佛陀和净饭大王边走边谈,比丘们整齐的队伍,净饭大王随驾的车马,都跟随在身后。一边是冠盖云集,一边是光头缁衣,这真是世界上少见的行列。佛陀和净饭大王一别就是十

佛陀之圣号为何十种,以何因缘而称呼?答:佛陀十号,并非姓氏之称,乃就其德能之大而显者,定有十种称颂耳。如今称赞人曰,某公吾兄先生,是三号焉。曰某公某长是良吏是正人是国家之柱石,是五称焉。中国以前之封号

佛陀讲《看顾水牛经》◎ 一 行这一天有点凉意。以正念吃过午饭后,每个比丘都将自己的钵洗净,然后把坐垫放好,向着佛陀的方向而坐。竹林里的松鼠纷纷穿梭于比丘之中,无拘无束。一些更爬到竹树上,好奇地注视着群

◎ 巴 宙现代人欲彻底明了佛陀生活的真象,从其降生至于圆寂,实际上不是一件容易的事。因若干佛传,无论其原文为梵文或其他语言,其成书时代至少是距佛去世有数百年的时间。于此时期佛教已奠下坚固基础,传播既广

佛陀开示说,世间有四件事不能永久保存。释迦牟尼佛住在只树给孤独园的时候,有一位婆罗门,有个十四、五岁的女儿,生得端正、聪明,又有口才,在一国之中,可说无人可及。她突然身染重病,不久就死了。父母非常疼爱

无畏即无怯惧,如来智力内充明了,凡有所说,皆安稳清净,不可倾动,无惊怖恐惧,故名为无所畏。四无畏是指佛陀具有四种临众无畏的信心,无论说法、问答、论难,从容而安详,勇猛而安稳。佛陀功德-四无畏一、一切智

◎ 圣 严 不。正信的佛教,没有创世主的观念,佛陀是人间的觉悟者,佛陀虽能觉悟世间的一切原理,但却无能改变世间已有的状态;佛陀虽能化度众生,众生的能否得度,尚须由众生的能否自我努力而决定。佛陀是最好的

佛陀对难陀的教育证严法师佛陀出去托钵,路过皂宫的楼阇,看到难陀和爱妃正在享受人间的爱欲之乐,难陀看到佛陀从远处渐渐走近,佛陀的庄严使他生起一股敬重之心;因此,难陀不由自主地从楼阇下来,走到佛陀面前合掌

◎ 圆 因 一、忏悔华严经普贤行愿品云:若此恶业有体相者,尽虚空界不能容受。未学佛以前,贡高我慢,自以为是,在红尘中每天算计如何让自己高人一等,如何家财万贯,如何穿金戴银,如何声名远播,一天二十

《八十华严》中,列出了诸佛世尊的十种自在法,大家可以一起了解一下:第一自在法:一切诸佛世尊对于一切法都得自在,而且明了通达种种言辞解说,演说各种法都辩才无碍。也就是说,佛不但通达所有的语言,而且对所有

◎ 刘江川有个人为法明禅师做了40年的侍者,法明禅师看他一直任劳任怨,忠心耿耿,所以想对他有所报答,帮助他早日开悟。有一天,法明禅师像往常一样喊道:侍者!侍者听到禅师叫他,以为法明禅师有什么事需要他帮

有一次,佛陀和追随他的比丘弟子们,在印度当时的摩揭陀国境内游化,打算从首都王舍城,前往北边的那烂陀城。在佛陀与比丘们一行人的后面,有一对外道沙门师徒,正好也同路,为师的名叫须卑,徒弟名叫梵达摩纳。一路

中国式佛陀之美◎ 张 弓 在佛陀造像艺术中,各种形象的佛陀永远是主角。佛陀造像的功能,首先是供众瞻拜,已唤起信众的信向;他同时又是艺术品,给人以审美的愉悦。这就是所谓佛教艺术两重性的体现,即宗教性和世

编者语:炼狱的历练是黎明前的混沌!只有经过地狱般的磨炼,才能炼出创造天堂的力量。时下每个人,不管现在做什么,只要初心不改、信仰不移,必然涅槃重生。当我们明心见性、完成使命,人人皆可成圣贤!因为你最终的

佛陀的格言陈柏达居士选译序一、宁静二、私欲三、束缚四、洞察五、愿望六、慈爱七、烦恼八、障碍九、愁苦十、待人十一、心境十二、行善十三、实行十四、省过十五、言行十六、学习十七、教育十八、快乐十九、幸福二十

第三讲 长夜中的真理之光佛陀证道一、 人间佛陀人类自有历史以来,为世人所公认[四大圣哲],是释迦牟尼、孔子、苏格拉地、耶稣。中国人称颂孔子, 有谓: 天不生仲尼, 万古如常夜 ]。我想、这句话如果用在

第四讲 僧伽僧团的成立与发展一、 初转法轮据 过去现在因果经 上说, 悉达多太子,在尼连禅河畔菩提树下,入定思维 :第三夜分, 破于无明, 明星出时, 得智慧光, 断于习障, 成一切种智。成为证悟真理

第一讲 佛教诞生的背景一、 印度早期佛教活动的舞台在现代具有世界性的三大宗教中,诞生自印度的佛教,是最古老的一个。三个世界性的宗教,是佛教、基督教、回教。基督教是耶稣基督于西元一世纪初所创立的,它的历

第二讲 百家争鸣思想混乱的时代一、 婆罗门的堕落印度古代的婆罗门四吠陀时代的司祭者, 对于印度文化有值得肯定的贡献。他们是人民的导师, 在日常生活上予人民以呵护及指导。在佛教原始经典杂阿含的婆罗门经、

第六讲 生命流转的连锁环十二缘生观一、 非无缘生,从因缘生佛陀青年时代,以人生生老病死的烦恼,而舍亲割爱,出家修道,经过六年苦行,在菩提树下证悟真理缘起。佛陀当时所证悟的缘起,是以人生论的观点,探索生

第五讲 佛陀证悟的真理缘起一、 诸法因缘生原始佛教的基本教理, 有受印度传统思想影响的与外道共通的部分, 有不与外道共通, 而为其本身所特有者。因为一种宗教,或一种思想、学说,不能自外于历史传统或时代

第七讲 缘起的组成架构三法印一、 三法印、四法印在原始佛教中,[ 三法印 ]是佛法的基本教义。这是说明宇宙人生现象的三项定律,也是衡量一切教法的标准,凡是符合三法印尺度的,是了义佛法,若与此三法印相违

第十讲 四十五年游行教化一、 波斯匿王的故事佛陀大约在成道后的第五年,率领弟子到拘萨罗国的舍卫城游化,住在须达多长者所建的祗园精舍又名祗树给孤独园,沙门瞿昙的教团到拘萨罗国传道,是轰动舍卫城的一件大事

第九讲 证得涅槃的大道八正道一、 佛陀的中道思想印度的传统宗教婆罗门教,向来有以修行而达到身心苦恼之解脱的思想。奥义书哲学的最终目的,即在于以修行而求得解脱。该书中尝曰:脱离住于彼胸一切之爱欲时,是时

第十二讲 佛经结集与佛教流传一、 佛经结集一代圣哲释迦牟尼世尊,在拘尸那城外的牛角沙罗林涅中,于沙罗双树下大般涅槃,经典上说: 大地震动,流星昼现,诸方炽然,于是虚空中诸天击鼓]。佛陀涅槃,随行的弟子

第十一讲 佛陀的遗教以己为洲、以法为洲一、 佛陀的容色言行佛陀住世时代,没有照相术,没有画像,佛陀涅槃,没有留下任何遗影。我们现在所看到绘制的、雕塑的种种佛陀像,全是佛陀入灭数百年后,历代后人想像出来

出家师父能接受信众的红包供养吗?在当今社会,这个问题可能会引起热议。其实在佛陀住世期间,社会各界对此问题也是众说纷纭,莫衷一是。有一天早朝过后,摩揭陀国的国王与群臣们也聊起了这个话题。有的大臣说,比丘

供灯有世间、出世间两种功德。从世间角度讲,供灯者生生世世眼目清净,不会变成盲人,纵然即生中眼睛不太好、身体不健康,通过供灯也能双目复明、获得健康,还能发财、长智慧等等。而最主要的是它出世间的功德,供灯

核心提示:很多人都觉得难以很好把握说话的分寸,在《巴利经藏增支部》中,佛陀告诉大家一个掌握说话分寸的方法。【经典原文】(佛言):婆罗门!我不说应语一切所见;复次,婆罗门!我不说不应语一切所见。婆罗门!

【经典原文】阿难!一切众生实本真净,因彼妄见,有妄习生;因此分开内分、外分。阿难!内分即是众生分内,因诸爱染,发起妄情。情积不休,能生爱水。是故众生心忆珍馐,口中水出。心忆前人,或怜或恨,目中泪盈。贪

佛在《起世经》中所描述的须弥四洲,并非凡夫所见世界,是与凡夫不同层次的世界观,与现代科学所观察宇宙银河世界并不矛盾。编者按:在一些佛经中,也会介绍我们所处大千世界乃至他方世界,就具体的世界来讲,佛经也

【经典原文】战胜增怨敌,败苦卧不安。胜败二俱舍,卧觉寂静乐。--《别译杂阿含经》【佛经解释】佛在世时,有一次,阿阇世王挥兵攻入西邻的迦尸国。而身为迦尸国保护国的统领波斯匿王,则从北方出兵驰援,双方在迦

核心提示:对大乘小乘问题,佛陀怎么看?请看佛在《法华经》中怎么说:【经典原文】十方佛土中,唯有一乘法,无二亦无三,除佛方便说。但以假名字,引导于众生,说佛智慧故。--《法华经》【经文解释】此段偈颂是佛

佛像,即佛陀造像,为住持三宝之一,象征佛宝。关于佛像起源,《增一阿含经》记载:释尊在世时,曾往忉利天为母说法,三月未还,信徒优填王与波斯匿王思佛心切,各以牛头栴檀与紫磨金塑佛形象,用以供奉,见之如对

优波离很欢喜,跟在舍利弗的身后去见佛陀,佛陀很欢喜的为他剃度,为他授具足戒。「百川河水,同流入海;四姓出家,同一释姓。」这是佛陀在法制上规定的精神,现 在能由优波离的出家而实现佛陀的理想。佛陀嘉许优波

有一次,佛陀在须菩提的故乡布教,乡人纷纷传说,说佛陀是一切智人,论到智慧,世间上没有人能够和佛陀相比。这样的议论早就传到须菩提的耳中,而且,他的父母跟随乡人,都皈依了佛陀。须菩提家中,一向信仰传统的婆

傍晚,佛陀像往常一样,在树林中徐徐经行。当他走到那条小河边时,忽然听到了一阵争论声。原来,有几个年轻比丘围坐在沙滩上的一株大树下,热烈讨论着什么。他们太专心了,没有察觉到佛陀的到来,继续争执着:“我还

摩诃迦叶又叫做大迦叶、迦叶波,意思是乌龟,又翻译成饮光。传说他的祖先在修炼时,有一只具有灵性的乌龟背负着玄妙的图案而来,因此得道,所以以龟作为姓氏。又传说上古时代曾有仙人能吸取日光,平时隐藏着,见不到

在两千五百年前(按我们中国汉历记载是三千年前),佛陀出生在被印度,就是现在的尼泊尔。佛陀诞生在周昭王二十四年(甲寅年),于周穆王五十三年(壬申年)灭度。中华民族的大德们,对佛入涅槃的纪念日,就是按的这

【原文】沙门问佛:以何因缘,得知宿命,会其至道?佛言:净心守志,可会至道。譬如磨镜,垢去明存,断欲无求,当得宿命。——《四十二章经》【注释】沙门出家人问佛,是因为什么因缘,人可以得知自己的前世,能够达

宁舍身命不破戒摘自 卢志丹居士《佛说舍得》敦煌壁画上,描述过这样一个感人故事:很久以前,有一位净信于佛、钦敬僧尼的老人,晚年得子。老人寻思,近朱者赤,近墨者黑,行善修身,莫如佛门,于是一心想让儿子皈依

智者似水,因境而变摘自 卢志丹居士《佛说舍得》在大西北,有一条河流从遥远的雪山上流下来,一路经过很多村庄与森林,最后来到了一片沙漠。当河流要穿越沙漠的时候,它发现许多水渐渐消失在黄沙里。河流试了一次又

佛说:公家财物,不与勿取佛门有一副广为传颂的对联杨岐灯盏明千古,宝寿生姜辣万年。这幅对联其实是讲了两个感动人心的故事:上联的杨岐,指北宋杨岐方会禅师,他是袁州宜春人,俗姓冷,20岁时出家。杨岐方会禅师