来果老和尚参禅人,首知嗔怒,为伤身害命之渊府,并不费大事。见人与我不利,闻人与我有害,即恶言一句,眼珠一翻,大脸一红,始做嗔怒生活。有语言争吵者,有拳打脚踢者,有送官加刑者,有互相结恨者。这一趟生活做

二0一四年是不同寻常的一年,之所以说不寻常,是因为有几件大事同时出现,其意义的深远,远不是用我们的思惟所能想出来的,这叫做不可思,也远不是我们用语言所能表达出来的,这叫做不可议,不可思、不可议就是不可

问:世界战争,各国国民,皆为自己国家胜利互相祈祷,诸佛究竟满谁的愿?(吕正凉)李炳南答:诸佛慈悲平等,决不有所好恶,助人作战;不过悲悯善良国家为暴力侵略有所祈祷,加以护持耳。

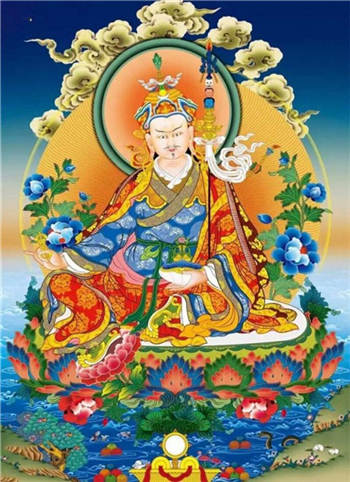

七佛之师 诸佛之母◎ 明 一 位于恒河中游的摩揭陀国,是五印度最富饶的国家,也是佛教发祥地,与佛陀有着甚深因缘。释迦牟尼佛出家后,从六年苦行到菩提树下证道,都是在这个国度完成的。其首都王舍城周边的每

“今勤瑜伽多寡闻,广闻不善于修要,观视佛语多片眼,复乏理辩教义力,故离智者欢喜道”,说到了不善修学教法的种种过患。在整个南瞻部洲,真正有善根、有善因缘遇到佛法的人是少之又少;在这些值遇佛法之具善根者中

做慈善的事1、《国语晋语六》:“夫德者,福之基也。”2、《国语·周语上》:“口之宣言也,善败於是乎兴,行善而备败,其所以阜财用、衣食者也。”3、《列子·说符》:“行善不以为名,而名从之。” 4、《京

我们平时修行佛法的时候是能够经常听到三世诸佛的,不过很多人并不是很清楚什么是三世诸佛。其实三世诸佛就是指过去、现在、未来等三世的一切诸佛。又作一切诸佛、十方佛、三世佛。乃统称全宇宙中之诸佛。即过去、

相三世诸佛,即过去、现在、未来等三世的一切诸佛。又作一切诸佛、十方佛、三世佛。我们若是想要了解三世诸佛的话,我们是得需要看一下三世诸佛的出处是什么。三世出现之诸佛。法华经方便品曰:‘三世诸佛说法之仪式

世界上有许多种不同的宗教,而这些宗教大多由伟大的导师所创建,并藉由许多信众将各个不同的思想教派传至世界各地。在这种种不同的宗教当中,每一宗教的教徒都相信自己的宗教是清净的,并各自依循传统的教法进行修持

三世诸佛,即过去、现在、未来等三世的一切诸佛。今天要介绍的是净土法门,诸位佛菩萨出世都是为了一起众生的。「可见弥陀大愿,摄机无尽」。这个机就是与佛有缘的人,什么叫有缘?我相信有极乐世界,我相信有阿弥陀

想必“三世诸佛”这个词,三世代表的是,上辈子、这辈子、下辈子的轮回观,其实不仅仅是这些含义。佛教中三世诸佛,即过去、现在、未来等三世的一切诸佛。又作一切诸佛、十方佛、三世佛。一般以燃灯佛代表过去诸佛,

此外,持明无畏洲尊者说:“知足即是布施度,彼之本体乃舍心。”知足就是布施度,他说的“知足”,与阿底峡尊者所谓的“不贪著”,其实本体都是舍心。“无愧三宝持戒度。”一个人在三宝面前内心无愧,表里如一,所行

在《法华经》就是十方三世诸佛齐聚灵鹫山,为众生应机说法,经文中也有“三世诸佛说法之仪式”之说。那么,三世诸佛分别是谁,是指代三尊佛吗?首先在时间和空间上,《无量寿经》中提及阿弥陀佛时说:“彼佛如来,来

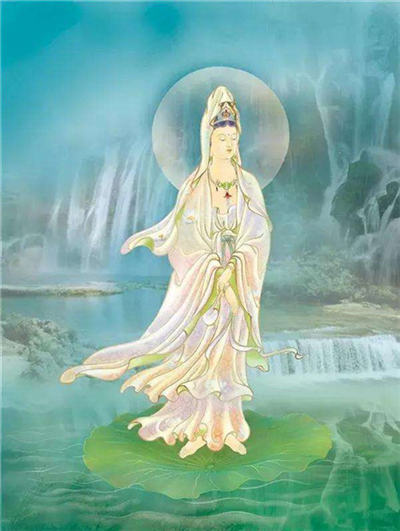

在佛教中提到过很多佛和菩萨,比如阿弥陀佛、药师佛、燃灯佛,还有很多菩萨,比如观音菩萨、文殊菩萨等等,这些佛菩萨只是诸多菩萨当中很少的一部分。佛教当中记载的一切佛菩萨,多到你无法去想象。在佛教所有佛菩萨

第十二节 诸佛心体《心地观经》:佛告文殊师利菩萨言:善男子!如是所说,心心所法,无内无外,亦无中间。於诸法中,求不可得。去来现在,亦不可得。超越三世,非有非无。常怀染着,从妄缘现。缘无自性,心性空故。

梵音samādhi,旧称三昧,三摩提,三摩帝。译言定,正受,调直定,正心行处,息虑凝心。心定于一处而不动,故曰定。正受所观之法,故曰受。调心之暴,直心之曲,定心之散,故曰调直定。正心之行动,使合于法之

四弘誓愿的出处《道行般若经》《道行般若经》卷八〈贡高品〉云(大正8·465c)︰‘诸未度者悉当度之,诸未脱者悉当脱之,诸恐怖者悉当安之,诸未般泥洹者悉皆当令般泥洹。’《法华经》卷三〈药草喻品〉云(大正

人们对于佛教诸位菩萨的认识大多只停留在神通广大,随意普度众生,但所有的菩萨从其起源开始,也是要经过无数的考验与磨练,方能入诸佛位。今天就为大家分享佛教:十地菩萨,因地生万物,因地生诸功德,过十地为圣位

我们平时学习佛法的时候,是经常会发现,诸位佛菩萨成佛示现都是在人道,而且这个也契合了人道是非常适合修行佛法的,所以在净土法门中是有这样的说法的“诸佛示现成佛一定在人道”。在六道里面,人道跟三途特别苦。

七识,是汉语词汇,读音为qī shí,释义是佛教语。法相宗谓从根本识中派生的七种精神和感觉现象,即眼、耳、鼻、舌、身、意、末那。亦称七转识。【释义】佛教语。法相宗谓从根本识中派生的七种精神和感觉现象

三世诸佛是靠山,菩萨一言一行均根据三世诸佛之教训;三世诸佛摄受菩萨,菩萨再摄受众生。凡夫要把意识心去掉,依靠经典,依教奉行,依文字般若起观照般若,再证实相般若。如此修学,大经大论,读诵受持,转识成智,

智慧──诸佛的母亲洪启嵩大家都说「成佛」很难,这要看我们从那个角度来看。如果从「成佛那一剎」来讲,成佛并不难,难的是「我们不能下决定」;这个「境界」并不困难,难的是「我们自心的纠缠」,令智慧无法现前。

诸佛的心要——顿悟成佛◆深信受持读诵《金刚经》就能成佛。信有实、信有德,信有能,坚决相信自己有能力通达诸佛实相。◆《金刚经》云:凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。◆《金刚经》云:若复有人得闻

示诸佛二土折摄法门第八夫二土者即诸佛折摄二门也。行人闻上所说依正之境,则能如彼经旨,了知此土实苦,彼土实乐。虽闻观慧法门圆融微妙,而直见二土俨然皆即实境,非如浅信之人谓,彼土心有则有,心无则无,光影幻

阿那含,读音ā nà hán,汉语词语,意思是不还。晋法显《佛国记》:“又念虽尔我今但欲杀三毒贼,便以刀自刎,始伤再,得须陀洹;既半,得阿那含;断已,成阿罗汉果,般泥垣。” 梵语音译。意译为不还。佛

如是等十方一切世界中诸佛世尊。出现世间住持游行。愿皆观察哀愍于我。我或今生或于余生。无始时来广作众罪。或自作或随喜作或教他作。或偷盗佛物四方僧物。或自作或随喜作或教他作。或造五无间罪十不善业道。或自作

在《佛说如来独证自誓三昧经》中曾经提及:诸佛微笑有三种因缘:第一种因缘是,佛见到有菩萨发大誓愿,担起弘法利生的重任,愿为世间众生作为觉悟的桥梁,精进修行六度而不舍一切,修行佛道的心坚固不退时,佛陀就会

随祈愿而知苦求愿透过拜忏知苦从何生、何为罪业、罪因何起应从何处灭,皈依三宝、断疑生信,发愿求忏仰仗诸佛菩萨力、礼拜、忏悔、发愿、回向等力,抗劳忍苦忏悔使罪业清净。除去自己认为不好的,同时也忏悔自己认为