净 行佛陀入灭后,住世的觉者,便在人间消失,现在再不能如以往,有如来的色身可见了。在场的弟子,除了已见道迹、证入圣位的尊者,因已亲证生死皆是虚幻不实,又能遨游于精神界的缘故,心境泰然不动外,其他未得

妄语的故事--舍利婆国的商人在五大劫以前,菩萨是一个诚实的商人,在舍利婆国贩卖装饰品。有时他会和舍利婆国另一个贩卖同样商品的商人同行,而他是一个极贪心的人。有一天,他们一起渡河到热闹的安达葡罗城去做生

湖隐方圆叟舍利铭济颠◎ 居 简舍利凡一善有常者咸有焉?不用阁维法者,故未之见。都人以湖隐方圆叟舍利晶莹而耸观听,未之知也。叟,天台临海李都尉文和远孙,受辞于灵隐佛海禅师,狂而疏,介而洁,著语不刊削,要

吠舍离不仅是佛陀最后开示法义、并告知弟子们自己即将入灭之地,还有许多佛教史上的重大事件亦在此发生。就在吠舍离,佛陀做了一个足以在僧团和当代社会激起惊涛骇浪的重大决定,那就是女众终于得以受戒进入僧团学法

明海法师今天的开窑活动是我们老和尚示寂荼毗仪式的最后一个法会,这么多天有很多信众都期盼着开窑这一天,对老和尚荼毗以后的舍利都非常关注。我简单和大家介绍一下,舍利这个词是印度梵文的音译,在有的地方翻译成

◎ 栖 妙唐朝诸帝礼重佛教,先后六次将佛骨舍利迎入京城供人瞻仰。这是一段佛教在皇城中走红的时期,崇佛热潮涌起。从帝王到平民百姓如痴如醉,莫不以看一眼佛骨为福。那么唐朝的帝王们是如何奉迎佛骨的?隋唐时期

佛舍利信仰之本质,是一种灵骨崇拜,它同一般的图像崇拜是有很大不同的。佛舍利不是能随意造作出来的,所以对佛舍利的分之又分就成了一个必然要采取的措施。随着佛教的传播,佛舍利信仰的佛教地理圈也必须要随之扩大

禅宗有一个著名的公案,《五灯会元》卷五记载--师至慧林寺,遇天大寒,取木佛烧火向。院主呵曰:何得烧我木佛?师以杖子拨灰曰:吾烧取舍利。主曰:木佛有何舍利?师曰:即无舍利,更取两尊烧。这个公案故事是说,

若有众生。能作如是胜供养者。成就十五殊胜功德而自庄严。一者常有惭愧。二者发净信心。三者其心质直。四者亲近善友。五者入无漏慧。六者常见诸佛。七者恒持正法。八者能如说行。九者随意当生净佛国土。十者若生人中

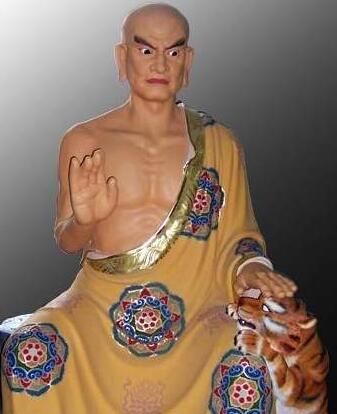

一是肉身舍利:就是佛道高僧,修行到一定境界后,他的身体圆寂后会肉身不腐,并且被涂上金粉供奉起来。在距离云居寺不远的上方山的华严洞中,现在就保管着一具成为肉身舍利的高僧遗体。当我们临近洞穴的时候,就会有

佛教的“舍利”有种种不可思议之处,“舍利”在一般人看来是颇为神秘的。而且,舍利也不只是身体内的产物。有些得道者……直指人类自身最后一块神秘之处。为什么只有佛法的大修行者、成就者才能留下多多少少、大大小

1、消灾免难:持有舍利者可有效地保护自己安危,避灾消灾,逢凶化吉,万事大吉。2、保佑自己:持有舍利可使自己受到天人护法以及芸芸众生的尊重与拥护,保佑自己免受非人的干扰。3、功过加倍:若手中持有舍利,一

舍利子是一种结晶体。舍利,梵文(śarīra),译为设利罗,是指人的遗体、尸骨,而舍利子就是从遗体烧出的结晶体。舍利子是个人戒定慧修行成就之结晶,也是说明修行者已得成果的见证,可以坚定弟子修行。因此佛

在大多数情况下,两者是同一意思。舍利和舍利子指的是同一种东西,指佛教祖师释迦牟尼佛,圆寂火化后留下的遗骨和珠状宝石样生成物。佛灭度后,后世的高僧和大德死后也有舍利。舍利是指佛教祖师释迦牟尼佛,圆寂火化

由于供养物的种类及供养的方法、对象有别,所以供养也会不同,主要有:1.二种供养,即财供养和法供养。即以香花、珍宝等财物供养,为财供养,以修菩萨行,利益众生等供养,为法供养。也有理供养和事供养之分,即以

恭请一尊舍利塔,市面上有水晶,铜质,亚克力(塑料)舍利塔,都可以供奉,实在没有就用干净的器皿,以示恭敬。有条件就再请些藏红花,人参片,再放些新大米和好茶叶。一般来说,藏红花最好是有,因为有这样的说法:

佩戴舍利子的好处:①可逢凶化吉,避灾解难;②受天人护法和其他众生的护持、尊敬,避免非人、魔障干扰;③重业轻报;④持一句咒之功德,可增获百千万倍之功德,若造一句口业,也得百千万倍恶业之过;⑤身体有病者,

佛陀在毘舍离城附近竹芳村的森林中说法后,告诉大家一个惊人的消息,就是佛陀说三个月后,自己要进入涅槃。大家的悲哀,无法言说,舍利弗是怎样也不忍见佛陀涅槃的。他在禅定中想:「过去诸佛的上首弟子,都是在佛陀

舍利弗在佛陀的弟子中是首座的弟子,大智大慧,神力超群,但他对于佛陀,却是信受奉行,对佛陀的教示,从来没有违抗过。佛陀在弟子中最信任的就是舍利弗,佛陀成道后第一次回祖国迦毘罗卫城的时候,罗侯罗要求出家,

一天,世尊在灵鹫山,与一千二百五十位大比丘在一起,为大家说起自己过去世以凡夫身,广说经法的故事。在久远劫以前,有一个仙人名叫拨劫,具五神通。当时的国王很敬重他,他常常以神足通飞到王宫里,接受国王的供养

年轻的舍利弗,全国人民都知道他的大名,他有颀长的身材,清秀的面容,双目有神,双手过膝,受著名学者的父亲遗传,很有学者的风度。当时的学术界,没有一人不知道这么一位后生可畏的青年。舍利弗二十岁的时候,就告

舍利弗在佛教里有很多的案例,在《地藏经》里提到承福所生,能忆宿世因果本末,或者我们不是那样的人,很难去理解这些,但对舍利弗来说这就是一个事实,这样的人在人类社会中是有比例存在的,为什么呢?就是要负责向

第一,人名,即舍利弗,佛的十大弟子之一,被誉为智慧第一。舍利弗,梵语S/a^riputra,又作舍利弗多,舍利弗罗,舍利子,新作舍利弗多罗,舍利富多罗,舍利补怛罗。舍利者为母名,弗或弗多者,弗多罗之略

舍利弗,在佛经中也被译作舍利子,舍利弗是佛陀座下十大弟子,具体的人物,号称“智慧第一”舍利,是一种鸟。舍利弗出生时,眼睛像舍利鸟,于是起名为舍利弗。参考佛学大辞典:“其母为摩伽陀国王舍城婆罗门论师之女

舍利弗诞生在古印度摩揭陀国,离首都王舍城大约有二三里的路程。他诞生于婆罗门种姓的家庭。父亲是婆罗门教中著名论师。他从小就才智过人 ,善于辩论,非常出名。佛陀十大弟子中,有“智慧第一”美誉的舍利弗,出身

梵名S/a^riputra ,巴利名Sa^riputta 。佛陀十大弟子之一。以智慧第一著称。又作舍利弗多、舍利弗罗、舍利弗怛罗、舍利弗多罗、奢利富多罗、奢利弗多罗、奢唎补怛罗、设利弗呾罗。意译鹙鹭子

沈阳舍利塔沈阳舍利塔位于沈阳市皇姑区塔湾街45巷15号,称塔湾舍利塔,因佛塔内供藏1548颗“舍利子”,所以又称无垢净光舍利塔。"该塔建于辽代重熙十三年(1044年),由北方契丹人修筑,1640年(清

座落在城南的舍利塔已经成为这座临江小城唯一的古董,它古拙的身躯无言地诉说着历史的沧桑,俯瞰着脚下这块土地的风起云涌。古塔不是太高,十三层,砖木结构,九丈余;谈不上雄伟,孤单单的,就像个木讷的老人;也谈

开福寺舍利塔(景县舍利塔)开福寺舍利塔属全国重点文物保护单位,坐落于河北省衡水市景县州衙西北角(今景县中学)。明永乐五年(1407年),景州僧正如郎募修,天顺元年(1457)重修。清康熙十一年(167

武安舍利塔位于邯郸市武安市东门里,塔高38.71米,通体砖砌,共有13层。平面呈正八噗形,每边长3.4米,造形玲珑古香;远望挺拔雄伟,每层东南部四面正中有券门,出檐下有砖砌斗拱,各层斗拱垛数,尺寸大小

南京作为中国历史上重要的佛教圣地,曾经寺院遍布,梵刹林立,唐朝杜牧“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”的诗句就是最好的写照。除了南朝,南唐时代是南京的又一个佛教高峰,史书说“都下赡僧逾万人,造塔建寺,日

天成寺舍利塔又名古佛舍利塔。位于蓟县盘山莲花岭北的翠屏山下,天成寺大殿西侧,飞帛涧旁。始建于唐,重建于辽天庆元年~十年(1111~1120),明崇祯年间重修,1942年为日本侵略军焚毁,1980年修葺

那时我住在台北和平东路二段,与谢先生寓所只隔数百尺之遥,谢先生喜爱青年朋友来访,寓所经常有青年作家长谈欢笑,谢先生他老人家善谈善饮,慈爱宽容,青年朋友无不敬爱她,我也是其中的访客之一,差不多隔一天就要

舍利弗问经略注周叔迦将释此经,略开四门:一、教兴所由;二、藏乘所摄;三、教所被机;四、依文随释。初教兴所由者,一、明行法宗要,如经中行法者不行法者故。二、明戒律开遮,如经中明衣法、钵法、受请法、饮酒法

金刚座舍利宝塔坐落于内蒙古呼和浩特市五塔寺。五塔寺原名“慈灯寺”,五塔的正名是“金刚座舍利宝塔”,为寺内的一个重要建筑。“金刚”在梵语中是“坚固”的意思,上立五塔表示是五方的佛主,其形式来源于印度佛陀

法华特论达庵居士 冯宝瑛著第三 舍利弗授记品---譬喻品(上)前品方便引入一乘之旨,舍利弗闻而顿悟;遂蒙授记;为法华会上选佛第一声。古译列《譬喻品》(晋名《应时品》)之首。然察其条理,应附前品之末。今

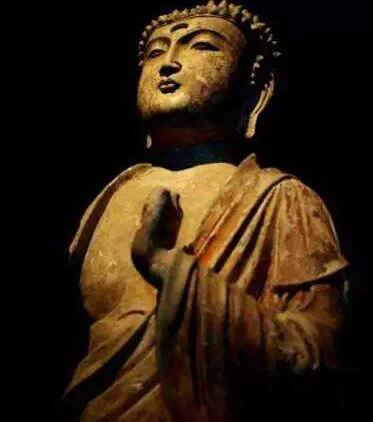

佛教诞生在古印度,创始人释迦牟尼曾是古印度的一位王子,29岁时舍弃奢华生活出家修行,最后在菩提树下悟出了人生真谛,创立了佛教,被尊为佛祖。公元前486年,80岁的释迦牟尼在北部印度一个树林中去世,弟子

佛陀真身血舍利舍利是梵文,意为骨身,或灵骨,或谓坚固子。在佛教中,舍利通常指佛陀,高僧圆寂后遗留下来的身骨,头发或遗体,火化时结成的结晶体,它作为佛教的圣物而受到尊崇。舍利有身骨舍利和法身舍利之两种。

传说释迦牟尼佛荼毗后,阿难等弟子从骨灰中得到舍利八斛四斗(《释门正统》),另说一石六斗(《毗奈耶 杂事》)。从佛教典籍记载及流传至今尚可瞻仰的舍利可知,佛陀荼毗后所得的舍利大致分为两种:一种是未烧尽的

佛顶骨舍利(佛顶真骨)指的是释迦牟尼的头顶骨,全世界上仅存一块,是佛教界至高无上的圣物,为一块周长35厘米、直径10厘米、颜色黄黑、有清晰发孔的完整头骨。南京宋长干寺(明大报恩寺)出土的阿育王塔中的佛

佛顶介绍佛顶,也称髻、顶髻、肉髻相、无见顶相,为释迦牟尼佛的三十二相之一。佛教文献记载,佛的顶骨自然隆起,呈一髻形,这种形象是在常人中所无法见到的殊胜之相,表示此种功德的佛像即称佛顶尊。释迦牟尼佛涅盘

据典籍记载,释迦牟尼佛涅盘后,留下了佛牙、佛指、佛顶骨等不同类型的遗骨,世称佛真身舍利,其中佛顶骨舍利最为珍贵。舍利原指佛教祖师释迦牟尼佛,圆寂火化后留下的遗骨和珠状宝石样生成物。舍利子印度语叫做驮都

佛顶真骨(佛顶骨舍利)指的是释迦牟尼的头顶骨,是佛教界至高无上的圣物,大致可推测为一块周长35厘米、直径10厘米、颜色黄白、有清晰发孔的完整头骨。据传2500 年前释迦牟尼涅盘,火化后弟子们从灰烬中得

佛顶骨,梵文音译“乌率腻沙”。本指佛顶肉髻–佛陀之三十二相,“顶骨涌起自然成髻是也”(《无上依经》);佛涅盘后特指顶骨舍利,“顶骨坚实,穷劫不坏”(《大般若波罗密多经》卷531),是“八十随形好”之七

佛顶骨是指释迦牟尼佛头顶涌起自然成髻部分的舍利,描述佛顶骨舍利形质的资料有很多。如《洛阳伽蓝记》卷五:方圆四寸,黄白色,下有孔,受人手指,闪然似仰蜂窠;《续高僧传》卷三:周尺二寸,其相仰平,形如天盖;

释迦牟尼佛顶骨舍利是真的。并且在2010年6月12日南京栖霞寺举行了释迦牟尼佛顶骨舍利盛世重光大典,像全世界人民展示了唯一现存的佛顶真骨舍利。2010年6月12日上午8时,珍藏有佛顶骨舍利的金棺银椁由

二〇〇五年十一月廿八日,江苏省联合考古队,在江阴青阳悟空寺华藏塔址发现地宫出土一个石函,函盖上刻铭文:「常州太平兴国寺僧善聪伏睹江阴军江阴县悟空院僧应云同行者沈惟素募缘四众建造泗州大圣宝塔以善聪收得众

大迦叶从此是以被人尊敬着的圣者的身份出现在僧团中了。有一个时侯,他和舍利弗同在王舍城附近的耆阇崛山修道。那时有很多的外道们访问舍利弗尊者,向他提出种种的质问中,有问如来以后有没有生死问题,要说以后有生

根据佛教传悦,尊者年至五十,口未曾言,足未曾履,西天二十八祖之第八祖佛陀难提率徒众行化至此,见其家屋上有白光上腾,便说:“此家当有圣人,口无言说,真大乘器,不行四衢,知触秽耳”。尊者见到佛陀难提,便起

据传2500年前释迦牟尼涅槃,火化后弟子们从灰烬中得到了头顶骨、牙齿、中指骨和84000颗舍利子。据佛教经典记载,释迦牟尼荼毗后所得舍利大致可以分为两类:一类为遗骨舍利,如佛牙、佛指、佛顶骨等;另一类