禅宗提倡“即心即佛,离心离佛”,心是三位一体的核心,一行三昧均离不开心的觉悟。禅宗实际上否定了繁琐的业报轮回、修行积福等思想,将佛教的修行和印证过程极大的简化,将修行变成了一件直指人心的干脆利索的事情。

五祖弘忍之后,禅宗发展为以慧能为主的“南顿(悟)”和以神秀为主的“北渐(修)”两大学派,但是其要旨皆归于四祖司马道信大师的禅定安心法门。道信大师生前已经有共住僧众门徒五百余人,到五祖弘忍时,禅宗门下弟子更多至上千人。

弘忍大师后来从四祖寺所在的双峰山搬到了五祖寺所在的东山,我个人认为其原因是因为当时禅宗门徒越来越多,双峰山一带的土地已经不够用了。而彼时黄梅刚好有一个大地主愿意将其更为广阔的一片山地让给弘忍大师,所以弘忍大师就到那里建立了新道场。

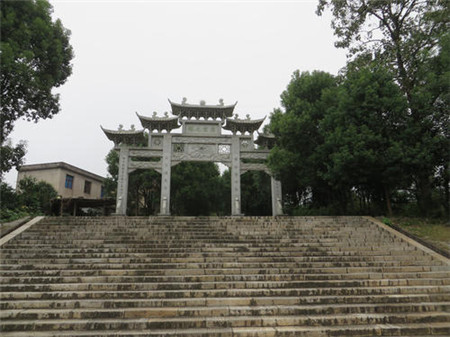

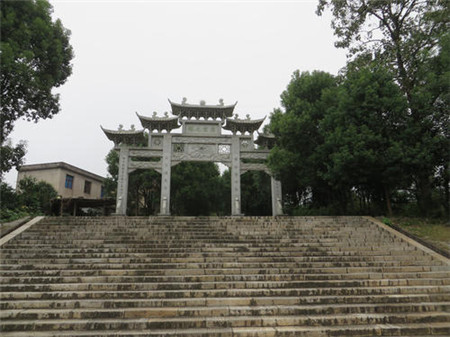

四祖寺所在的双峰山(又名破额山)和五祖寺所在的东山相距并不远,两个地方我都曾经多次去过。东山比破额山更巍峨,辐射的面积也更宽阔,适合建设更大的道场。道信禅师在世时,曾经希望在离其家乡梅川不远处的匡山(今武穴市余川镇太平山,距梅川镇约十公里)建设道场弘法。

End

◎李 昉唐大理司直河内司马乔卿,天性纯谨,有志行。永徽中,为扬州司户曹。丁母忧,居丧毁瘠骨立,刺血写《金刚般若经》二卷。未几,于庐侧生芝草二茎,九日长尺有八寸,绿茎朱盖,日沥汁一升食之,味甘如蜜,取而

道信以前的几代禅师,在传法方式上均以“游化为务”。他们随缘而住,“不恒其所”,“行无轨迹,动无彰记”,“随其所止,诲以禅教”。道信改变“游化为务”的传统;入双峰山“择地开居;营宇立像,存没有迹,旌榜有

公元595年(隋开皇十五年),皇帝的母亲得了一种不治之症,朝中所有太医都无法医治。皇帝为了拯救母亲的命,命令全国各地张贴皇榜。声称有谁能治好国母病,可官升三级、赏银万两。当时居住黄州府广济县安乐乡景和

司马道信(580年4月3日-651年),生于永宁县(今湖北省武穴市梅川镇) [1],隋唐高僧,佛教禅宗四祖。公元580年4月3日,司马道信出生。公元592年(开皇十二年),向禅宗三祖僧璨求法,后在吉州

他提倡“择地开居,营宇立象”,建立固定的传授禅法的道场,结束了自达摩以来居无定所、行无定处的游化局面,并在禅法思想上,形成了戒行与禅修结合、楞伽与般若诸经相融、知解与践行相扶、渐修与顿悟相连、坐禅与作

为保障徒众的禅修,道信在双峰山开创了农禅并重的禅风。《传法宝纪》载,道信每劝人曰:“努力勤坐,坐为根本。能作三五年,得一口食塞饥疮,即闭门坐,莫谈经,莫共人语。”作即“作务”、“作役”,泛指一切生产劳

司马道信,永宁县(又名广济县,今湖北省黄冈地区武穴市梅川镇)人,其父司马申为永宁县立县的第一任县令,祖籍河南温县。当时的县城在今天的武穴市梅川镇,梅川镇为黄冈地区的蕲春县通向黄梅县的必经之路。道信禅师

1、夫身心方寸,举足下足,常在道场;施为举动,皆是菩提。2、不为静乱所恼者,即是好禅(师)。3、亦不念佛,亦不捉心,亦不看心,亦不计心,亦不思惟,亦不观行,亦不散乱,直任运;亦不令去,亦不令住,独一清

中国禅宗四祖道信的诞生地——湖北省武穴市梅川镇,有一口距今1400多年的古井,井水冬暖夏凉,清冽甘甜,史称“浴佛井”。此井内圆外方,井口长0.6米,宽0.53米,一块正六边形的青石井圈覆盖其上,井壁上

道信的禅修理论和方法,不仅直接为“东山法门”的创立奠定了基础,而且包含了往后禅宗多向发展的端绪,因而成为中国禅宗史上一个重要里程碑。(新浪网评价)道信是中国历代寺院中,第一个被皇帝封为既通佛学又通医学

禅宗提倡“即心即佛,离心离佛”,心是三位一体的核心,一行三昧均离不开心的觉悟。禅宗实际上否定了繁琐的业报轮回、修行积福等思想,将佛教的修行和印证过程极大的简化,将修行变成了一件直指人心的干脆利索的事情