无量劫来无壅滞,大通智胜是自心2025-03-17 06:29

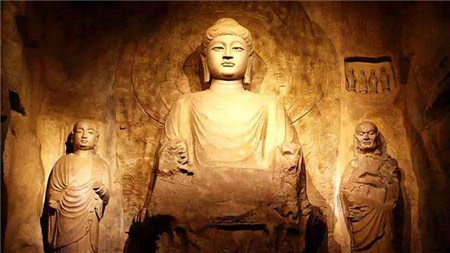

在《妙法莲华经》里,记载了这样一则故事:在无量阿僧祇劫之前,有一尊佛,他的名字叫大通智胜佛。大通智胜佛,在没有悟道之前,他十劫坐在那里修行,也没能成就佛道。《妙法莲华经》上记载:“大通智胜佛,十劫坐道场,佛法不现前,不得成佛道。”

“大通”就是“自性畅通,无所障碍”;“智胜”就是“智慧解脱,超然万相”。一个人在自性境界上,如果做到了“畅通无碍,智慧解脱”,那么,他的那种境界,就是大通智胜。

《妙法莲花经》里的大通智胜佛,是一个宗教偶像形态的人文概念,它代表着人人皆有的“无所壅滞,畅通无碍”的无相心体。那么,为什么“大通智胜佛,十劫坐道场,佛法不现前,不得成佛道”?这是因为,如果一个人着相修行,便与般若智慧不相应,所以说,“佛法不现前,不得成佛道”,所以说”着相修行千万劫,无相修行刹那间”。

在唐朝,有一位崇慧禅师,他有一段禅机问答,说明了“大通智胜佛”的含义。

问:如何是大通智胜佛?

崇慧禅师反问道:旷大劫来,未曾壅滞,不是大通智胜佛是什么?

问:为什么“十劫坐道场,佛法不现前”呢?

崇慧禅师回答:这是因为你没有契会,所以佛法不现前。你如果真的契会了,其实,也无佛可成,为什么这样说呢?这是因为,我们每个人,本来就是佛,不是修成的。如果佛是修成的,那么,修成还坏。

崇慧禅师的回答,直指问话者的当下,让问话者认识自己的“大通智胜”。如果不能证悟自己的“大通”,就不能成就自己的“智胜”。在教化的方法上,如果把世俗意义上的佛教当作权宜之教,当作走向智慧解脱的方便途径,则也无有不可之处。然而,如果当事人依文解义,作出许多的宗教幻想,那自然就是“无绳自缚”了。

通则自通,碍则自碍,完全由自己,不由他人。或通或碍,那是一个人心灵上的事。通者,身处卑位依然通;碍者,身居高位依然碍。畅通无碍,是一种廓彻无缚的精神境界,而不是能力或事功上的事。《庄子·逍遥游》中的大鹏,小鸟;大知,小知;大年,小年,这些都是大小悬殊的,若它们各顺其性,它们也都是自在逍遥的。若执着于事功上的大小,或自甘劣小,或居高恃傲,那都不是大通智胜。这是因为,自甘劣小,或居高恃傲,都是心理障碍。既然有心理障碍,就不是大通智胜——通达无碍,智慧超然。

逍遥自在,大通无碍,须是打破种种知见,解脱种种系缚。这样,才能达到“自在无碍,任运无拘”的精神境界。《庄子》中有一则寓言,恰好说明了“破相证真,圆融无碍”的人生境界:

秋水时至,百川灌河。泾流之大,两涘渚崖之间,不辩牛马。于是焉河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端。于是焉河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:“野语有之曰:‘闻道百,以为莫己若者。’我之谓也。且夫我尝闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者,始吾弗信。今我睹子之难穷也,吾非至于子之门则殆矣,吾长见笑于大方之家。”北海若曰:“井蛙不可以语于海者,拘于虚也;夏虫不可以语于冰者,笃于时也;曲士不可以语于道者,束于教也。今尔出于崖,观于大海,乃知尔丑,尔将可与语大理矣。天下之水,莫大于海:万川归之,不知何时止而不盈;尾闾泄之,不知何时已而不虚;春秋不变,水旱不知。此其过江河之流,不可为量数。而吾未尝以此自多者,自以比形于天地,而受气于阴阳,吾在于天地之间,犹小石小木之在大山也。方存乎见少,又奚以自多!计四海之在天地之间也,不似礨空之在大泽乎?计中国之在海内不似稊米之在太仓乎?号物之数谓之万,人处一焉;人卒九州岛,谷食之所生,舟车之所通,人处一焉。此其比万物也,不似豪末之在于马体乎?五帝之所连,三王之所争,仁人之所忧,任士之所劳,尽此矣!伯夷辞之以为名,仲尼语之以为博。此其自多也,不似尔向之自多于水乎?”

秋水到来的时候,所有的川水都流到河里,河水上涨,溢其两岸,河水的宽阔,几乎看不到对岸的牛羊,河伯(河神)自喜,以为自己是世界上最宏伟壮观的了。河伯顺流东游,至于北海,他向东眺望,不见水的边际,于是,向北海若叹曰:俗语说:学到了一些知识,就自以为了不起。今天看来,我就是这样的人。我见到你的广袤无垠,才知道自己的狭隘,今天要不是来到你这里,我的自以为是,一定会遗笑天下的。北海若说:“井底之蛙不知大海,那是因为它局限于那小小的空间。夏天的虫子不知冬天的事,那是因为它局限于一个时节。世智辩聪的人,不知无形的大道,那是因为他局限于他的“知见”。今天,你已经打破了你自己的自我局限,见到了无边的大海(大海喻无形的大道),你自己身处大海也就同于大海了,也就知道大海是怎样的了。

《庄子》中的这段寓言,正是隐含了这样一个道理:打破局限,方能见道。佛家说“打破执着”,道家说“为道日损”,其实,都是“打破小我”的意思。圣贤立教,文化风格虽有不同,然而,所说的道理却是一样的,都是说“打破执着,体证本真”的人生道理。本真自性,本来廓彻万相,本来具足妙用,当下现成,不是向外求来的。

打破种种“知见”的障碍,道家用“去知”之法,佛家用“放下”之法。当我们“豁然放下”时,也即“前念已过,后念未起”的当下,此时,虽是心灵上的一个空白,然而,这个“空白”,却不是一个“死寂顽空”,它依然是了了常明。试看这个了了常明的是什么?若能识得,恰似河伯见海若,也即亲见“自性大海”,禅宗谓之明心见性。“放下”或曰“去知”,只是求证的一种方法。既已有证,更不须再以“放下”为是,应当以“随缘起用,用而不着”为是。拿时拿得起,放时放得下,拿放全是自家性中事。如是见得,如是行得,方是中国文化所谓的登堂入室。这便是觉者之行,这便是智慧解脱。到得此番境界,无三界可出,无佛道可成,无涅槃可证,只是契合个“本来如是”而已。中国文化的归宗至本之处,此处本来无出亦无入,无成亦无坏,无得亦无失,当下现成,不属修成,不属外得,只是如是证得,如是行得而已。