杨曾文:怎样读《六祖坛经》2025-04-10 10:13

一、禅宗的兴起

佛教创立于古印度,公元前后传入中国,经过长期与中国传统文化的会通和结合,在隋唐时期实现中国化,重要标志就是先后成立具有鲜明民族特色的佛教宗派。在这些宗派中,以禅宗最具民族特色。正如近代倡导佛教革新,提出人生佛教或人间佛教的太虚法师所说:中国自晚唐、五代以来之佛教,可谓完全是禅宗之佛教中国佛教特质在禅。中国佛教遵奉大乘佛教精神,主张出世与在世相即不二,倡导利乐众生的菩萨之道,具有强烈的现实主义性格。这在禅宗中得到充分的体现。那么,何为禅宗呢?

中国禅宗经历了从北魏来华的印度僧菩提达摩,经慧可、僧璨两代的酝酿阶段,至唐由在蕲州黄梅(今湖北省)的四祖道信、五祖弘忍创立东山法门,正式创立禅宗。此后,弘忍弟子神秀在北方弘传北宗禅法,慧能在南方佛传南宗禅宗,形成南北二宗对峙的局面。然而在唐经历安史之乱(755~763)之后,依托朝廷的北宗衰微,而南宗通过走山林佛教的道路逐渐兴盛,乃至在宋代发展成为中国佛教的主流派,影响深远。

那么,禅宗的宗旨、特色是什么呢?关于禅宗的史书、语录很多,最简便的方法莫过于通过读《六祖坛经》来了解。

二、关于《六祖坛经》

按照佛教的传统,只有记述佛说的著述才被称为经。然而在历代由中国人撰述的汗牛充栋的佛教著述中,记述六祖慧能(638~713)生平事迹和语录的《六祖坛经》却被奉为经。《六祖坛经》是禅宗所依据的最重要经典,主张人人生来具有与佛一样的本性,只要能够自我体认自性就能达到觉悟解脱。

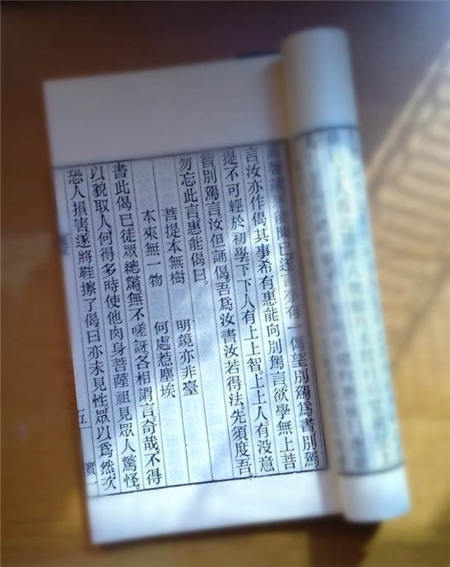

在禅宗长期流传过程中,《六祖坛经》形成很多不同的写本或版本。从明代以后最通行的《六祖坛经》是元代僧宗宝的改编本。然而20世纪20年代从敦煌遗书中发现的敦煌本《坛经》是久已失传的最接近原始《坛经》的写本,受到学术界的重视。但是由于原写本错讹较多,虽经校勘仍有不少地方难以读通。此后,又在敦煌市博物馆发现了原由任子宜收藏的敦煌新本《六祖坛经》,字迹清晰,错讹较少。笔者以此为底本,校之以旧敦煌本和宋代流行的惠昕本,署以《敦煌新本六祖坛经》的书名先上海古籍出版社1993年出版,后在宗教文化出版社以新版印行多次。近年抚顺博物馆发现同类写本,已连同影印写本校勘出版。

笔者所校的敦煌新本《六祖坛经》有三大部分:一是敦煌新本《坛经》的校勘本;二是附录发现于日本大乘寺的宋代惠昕本《坛经》《曹溪大师传》及多种有关慧能与《坛经》的文献资料;三是论述《坛经》及其思想的长篇论文。

要了解中国禅宗的宗旨和特色,建议阅读这一版本的《坛经》。

三、《六祖坛经》的重要内容

仅就敦煌本《坛经》来说,大约1.4万字左右,重要内容可举出以下几点:

(一)富有传奇情趣的慧能经历

慧能,俗姓卢,祖籍范阳(治所在今河北涿县),因父遭贬官徒居新州。自幼丧父,由母亲抚养成人,因家贫靠打柴维持生活。某日看到一人在客店读《金刚般若经》,受到启悟,得知有位弘忍禅师在蕲州黄梅县(在今湖北东南)东山(冯茂山)传法,便发愿北上投师学修佛法。

慧能在母亲逝世后,取道韶州曹溪(今广东韶关)北上求师。在曹溪滞留三年,白天干活,晚上听一位比丘尼读《大涅槃经》,领会经中所讲一切众生,悉有佛性的思想。此外,他还入当地宝林寺等寺院学习坐禅和其他佛法。

此后,慧能北上过江至黄梅东山,参拜弘忍禅师,说来唯求作佛法。弘忍带有测试之意对他说:汝是岭南人,又是獦獠(按:对南方樵夫猎人的蔑称),若未为堪作佛法。慧能机智地回答:人即有南北,佛性即无南北,獦獠身与和尚不同,佛性有何差别?这一答语是根据《大涅槃经》的一切众生,悉有佛性的经文讲的。岭南岭北之人、和尚与獦獠虽有不同,然而皆秉有佛性,皆可修持佛法。弘忍听后,对他立即另眼相看,安排他到碓坊舂米。在大约八个月的期间,慧能利用舂米间歇之时,抓紧机会学修佛法。

某日,弘忍召集弟子,要求他们各写一偈表述自己修学佛法的心得,以此作为确定嗣法弟子的依据。上座神秀先在廊下作一偈,弘忍看后虽表面赞赏但心里并不满意。慧能在碓坊听闻此事,到了廊下,因不识字,口述一偈请别人代写壁上。弘忍看后十分满意,但在众人面前只说亦未得了,心中已有传法给他之意。在夜间,弘忍向慧能传授《金刚般若经》的要点,并授予袈裟,送他离开东山,嘱咐他到南方传法。

慧能回到南方,大约有三年时间隐遁流转于新州、四会和怀集三县之间,经常与樵夫、猎人一起,有时向他们讲述佛法。慧能认为公开传法的时机已到,便到了广州法性寺(现光孝寺)。时值正月十五日,印宗法师在此讲《大涅槃经》,让僧众对寺院的风吹幡动现象进行评述。《曹溪大师传》记载:有僧说:幡是无情,因风而动。另僧说:风幡俱是无情,如何得动?第三僧说:因缘和合故合动。第四僧说:幡不动,风自动耳。见解不一。慧能在隔壁听后,大声喊道:幡无如余种动,所言动者,仁者心自动耳。慧能是在发挥《般若经》的一切皆空的思想,如果按真谛来说,万物本性空寂,无所谓动静;但俗谛来说,一切变幻无常。认为一切现象的动与静是相即不二的,说动与说静皆违背实相。既然一切皆空,风幡何有动静可言?所见风幡之动,毕竟是世俗认识(妄心)所致,故慧能称之为心动。

慧能的见解受到印宗和寺众的喝彩。在印宗主持下他得以正式剃度出家,然后被送到曹溪宝林寺。慧能在宝林寺传法达四十年,开创倡导顿教禅法的南宗,培养出众多优秀弟子。

(二)主张顿悟的偈颂

前面提到慧能因作一首偈颂而受到弘忍器重,便传法于他。那么,慧能的偈颂是什么内容呢?他的偈是针对上座神秀的偈而作的。神秀写的偈颂是:

身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,莫使有尘埃。

大乘佛教主张,人人生来秉有佛性(也称自性、心),皆能成佛。神秀之偈认为人身实有,是觉悟(菩提)的当体,而身内所秉的心性如同明镜一般,应当勤于修行除去情欲妄念,以使心性永远明净。这是劝人修善去恶,后人称之为拂尘看净,归之为渐教禅法。弘忍在众人面前称赞此偈,就是看中此偈能够勉励众僧勤苦修行,但认为意境不高,尚未入门,私下告诉神秀要入得门,见自本性。

慧能反其意而作有两首偈颂:菩提本无树,明镜亦无台。佛性常清净,何处有尘埃。

心是菩提树,身为明镜台。明镜本清净,何处染尘埃。

慧能第一首偈是说,身与心皆空无所有,众生所秉佛性本来清净,何有尘埃可染?此偈第三句在后来的《坛经》中一般作本来无一物。从般若学说来说,佛性常清净与本来无一物并无根本的差别,认为佛性即为诸法实相法性或称之为毕竟空。第二首偈后世诸本《坛经》皆无载,是故意将神秀偈中的心和身的次序颠倒,大意是说,众生现实之身所具有的先天的佛性,是清净无染的,无需执意地苦修不已。

实际上,从禅宗修习实践来看,神秀强调的是禅修次第,而慧能强调的是禅修最后达到的至高境界,皆有价值。因此后世禅僧皆从这两首偈颂中汲取教益。

(三)三无禅旨和倡导识心见性的禅语

慧能向弟子传法,要求弟子做到自信、自修、自悟。自信,就是确信自己拥有与佛一样的本性――佛性,相信佛在自性。他通过向信众授无相戒的方式,引导他们归依自性具备的三身佛――法身佛、报身佛和应身佛,并且将对于自性蕴含的觉、正、净三种属性的确信,称之归依自性三宝,从而将对外佛法僧三宝的归依改变为对自性(佛性)的虔信和归依。自修、自悟,就是通过自我修行、体悟自性达到觉悟,说识心见性,自成佛道。

慧能将他的禅法宗旨归纳为三无,所谓无念为宗,无相为体,无住为本。无念不是要人们不思不念,而是对任何事物和对象都不产生贪取或舍弃的念头,做到虽即见闻觉知,不染万境,而常自在。无相是不执著各种名相、境界。无住是对事物不执固定见解,无所取舍、好恶的心态,所谓于一切法上念念不住。

慧能还认为众生与佛之间没有不可逾越的鸿沟,关键在是否觉悟自性,说前念迷即凡,后念悟即佛故知不悟,即佛是众生;一念若悟,即众生是佛。虽然修行有循序渐进的过程,然而一悟即至佛地,意为顿时豁然开悟――顿悟。

(四)蕴含禅机的中道不二法门

慧能在传法过程中善于灵活地运用大乘佛教的中道不二法门,强调世间即出世间,烦恼即菩提,垢净不二等说法,有意在理论上缩短世间和出世间、在家和出家的距离,以便于向社会各阶层传法,吸引他们接近佛教。后世禅宗的机锋门庭施设等都是对这种方法的巧妙利用和发挥。

他要求弟子站在万有不离自性的信念,在传法时运用中道不二之法,出没即离两边若有人问法,出语尽双,皆取对法,即善于从互相对立的两个方面把握事物,不要仅从一个方面作出肯定和否定的论断。例如有人向你说有,你就对他说空;若说净,则说垢,或从垢净不二方面进行解释;说佛,则可回答佛与众生无别,从而引导信众既不执著于有、世间等,又不执著于空、出世间等,能够遵循自然,在现实社会生活、修行,又不执迷于现实、名利,达到清净和超脱的精神境界。

以上对《六祖坛经》的介绍,可谓挂一漏万,仅望供读者参考。