曾琦云:石头希迁大师参同契心要论2025-04-29 13:43

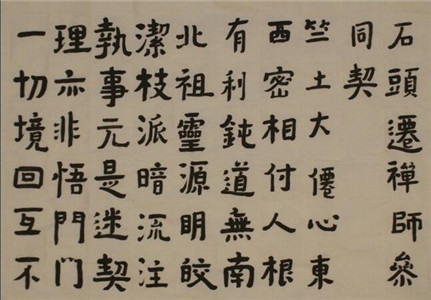

参同契

竺土大仙心,东西密相付。人根有利钝,道无南北祖。

灵源明皎洁,枝派暗流注。执事元是迷,契理亦非悟。

门门一切境,回互不回互。回而更相涉,不尔依位住。

色本殊质象,声元异乐苦。暗合上中言,明明清浊句。

四大性自复,如子得其母。火热风动摇,水湿地坚固。

眼色耳声音,鼻香舌咸醋。然于一一法,依根叶分布。

本未须归宗,尊卑用其语。当明中有暗,勿以暗明遇。

当暗中有明,勿以明相睹。明暗各相对,比如前后步。

万物自有功,当言用及处。事存函盖合,理应箭锋拄。

承言须会宗,勿自立规矩。触目不会道,运足焉知路。

进步非近远,迷隔山河固。谨白参玄人,光阴莫虚度。

石头希迁大师是中国禅宗南宗青原系的一代祖师,出生于端州高要(今广东肇庆高要县)陈氏家。他在童年时代就有许多与众不同的特点。史载母初怀娠,不喜荤茹。师虽在孩提,不烦保母。他说话重信,性格子和,然诺自许,未尝以色忤人。但他在反对乡间迷信时,却是大勇非凡,非常果断。《祖堂集》记:亲党之内,多尚淫祀,率皆宰犊,以祈福偌,童子辄往林社,毁其祀具,夺牛而还,岁盈数十,悉巡之于寺,自是亲族益修净业。

石头大师童年时最大的特点就是天性好静,专静不杂,异乎凡童,有着一种禅者的风度。由于他好沉思,出语则非凡。有一天母亲带他去庙里拜佛,他凝视佛像说:此盖人也,形仪手足与人奚异?苟此是佛,余当作焉。他说的话使当时人们都感惊异,而不知其中已露大师之思悟。

也是大师缘份具足,慧根深厚。大师故居端州,世业邻接新州,是禅宗六祖道场,大师十几岁时就有机会去拜见了六祖,六祖一见忻然,再三抚顶,而谓之曰:子当绍吾真法矣!(《祖堂集》)于是大师便被六祖所留,落发为僧。六祖在世时,大师年幼未具戒,大师便问:和尚百年后,希迁未审当依何人?六祖说:寻思去!六祖圆寂后,迁每于静处端坐,寂若忘生。第一坐对他说:汝师已逝,空坐奚为?迁曰:我禀遗诫故,寻思尔!第一坐说:汝有师兄行思和尚,今往吉州,汝因缘在彼。师言甚直,汝自迷耳。(《景德录》)于是大师便礼辞祖龛,去拜见行思。

在六祖圆寂后至拜见行思之间,大师有过一段长时间参学。《宋高僧传》记:自是上下罗浮,往来三峡间。开元十六年,罗浮受具戒,是年归就山。可见历来祖师为参破生死,何有杂用心处。故虽本来是佛,还靠修证参究,如人说食,终不能饱。

大师于吉州青原山静居寺拜见行思后,即得心印,思曰:众角虽多,一麟足矣!思迁化后,大师于天宝初往南岳,此时计已四十多岁。《祖堂集》记:思和尚迁化,师着麻,一切了,于天宝初,方届衡岳,遍探岑壑,遂蚬息于南台寺,东有石如台,乃庵其上,时人号石头和尚焉。此台梁海禅师得道之台也。《宋高僧传》记:天宝初,始造衡山南寺,寺之东有石如台,乃结庵其上,杼载绝岳,众仰之,号曰石头和尚。可见石头和尚正是大师苦修之称,杼载绝岳则是指大师长年隐居南岳,不出现于俗人之中,一人结草庵于石头上观心。《传灯录》记二祖慧可于达摩大师处得法后,即于邺都随宜说法,一音演畅,四众归依,如是积三十四载。遂韬光混迹,变易仪相,或入酒肆,或过于屠门,或习街谈,或随厮役。人问之曰:师是道人,何故如是?师曰:我自调心,何关汝事?二祖未得心印之前,已能讲法讲得天花乱坠,既得心印后于几十年生涯里(卒年一百七岁)又大作佛事,到底如何是修与不修呢?既然已得心印,还用得着调心吗?《金刚经》说发阿耨菩提心者,于法不说断灭相。又云:度无量众生已实无众生可度。这正是对修与不修的最好回答。

石头住南岳后,以后再未离开,是他生命中最辉煌的时期。大师在南岳修苦行,作头陀,于其《草庵歌》有最真实的写照。其歌曰:世人住处我不住,世人爱处我不爱庵虽小,含法界,方丈老人相体解。上乘菩萨信无疑,中下闻之必生怪。这段话表达了一位真解脱者于世间名利富贵全无留恋的安祥心态。世人一生只为衣食住行奔波,生不知来,死不知去,恍如梦中过一生。释迦佛以王子之尊却出家修道,示范人们世间富贵是无常的,总免不了生老病死,唯有生命的解脱才是最后皈依处。名利富贵正是束缚身心解脱的大敌,一切物质利益都是外在的,生不带来死不带去的,人连身体都保不住,何况身外之物?所以智者的生活往往清心寡欲,恬淡虚无。今人自以为科学发达,享受了更高的物质利益,这正是人类心向外驰,追求物欲的结果,是贪欲澎胀所引起。人类自以为成为了自然的主人,实则变成了自然的奴隶。人类越想主宰自然,自然则越要反过来报复人类。今天,物质发达后的西方感到了精神空虚而反过来追求东方的智慧了。我们东方文化历来重视向内反省,所谓顺则为人,逆则为仙。智者的解脱自然当脱离物质欲望的束缚,这是要有一番勇气和毅力的。石头歌曰:青松下,明窗内,玉殿朱楼未为对。遇祖师,亲训诲,结草为庵莫生退。只有这样,才能真正做到自己的主人,百年抛却任纵横,摆手便行且无罪。达到生命的永恒解脱,于是我们就能悟出欲识庵中不死人,岂离而今遮皮袋的本旨了。石头大师在南岳就是这样忍常人之所不能忍,行常人之所不能行,以其超凡的禅定之力大彻大悟,同时也开始了他弘法利生的伟大事业。《宋高僧传)记:初,岳中固、瓒、让三禅师,皆曹溪门下,佥谓其徒曰:彼石头真狮子吼,必能使汝眼清凉。由是门人归慕焉。不仅如此,所谓诚能感神,《五灯会元》记:鬼神多显迹听,法师皆与授戒。大师在南岳弘法度生至其终生,其弟子均出类拔萃,形成了后来的云门宗、法眼宗、曹洞宗,法系延续至今。师终生弘法南岳,但据《指月录》记:一日,见负米登山者,师问之,知为送供者。师愍之,明日即移庵下梁端。这是中间一个插曲。大师贞元六年庚午岁十二月二十五日顺化,春秋九十一,僧腊六十三。(《宋高僧传》)

石头大师走过近一个世纪,他在禅宗史上有着不可忽视的地位,唐国子博士刘轲说:江西主大寂,湖南主石头,往来憧憧,不见二大士,为无知矣。(《宋高僧传》)今天我们来研究石头大师的禅学思想,继承这份宝贵文化遗产,唯有从其遗着《参同契》入手,才见端倪。

一、《参同契》会万法而归宗

《法华经》云:诸佛世尊,欲令众生开佛知见,使得清净故,出现于世;欲示众生佛之知见故,出现于世;欲令众生悟佛知见故,出现于世;欲令众生入佛知见道故,出现于世。。佛陀以此概括诸佛为一大事因缘故出现于世。因此,释尊两千多年前仅是以一位导师的身份示现于世,他并不是神,佛即觉者之意,即觉悟了生命宇宙真相,自觉而觉他。实相真理只有一个,众生迷而不觉,觉即为佛。故佛仅为一代名词,绝对的本体只有一个,它大而无外,小而无内,我们无时无处不生活于其中,不管我们承不承认,佛都本能地存在我们之中,它不来不去,不生不灭,不垢不净,不增不减。虽然绝对真理只有一个,但众生根机不同,认识层次不同,故佛法有大乘、小乘之分,学派林立之别,既使路线不同,但方向相同,万善同归。《法华经》说:如来但以一佛乘故为众生说法,无有余乘。即起点高低远近不同,而其真理顶峰只有一个。释尊涅槃后,流传到中国的佛教形成八宗之多,虽有八宗,理则相通,实则一宗。但是,未明事理之人,往往舍此执彼,形成门派之争,禅宗南北顿渐之争,就是一次大的论战。石头希迁大师虽为南宗法系,却在这场争论中,抛弃门户之见,深弘佛法一乘之道,作出千古绝唱《参同契》。

何谓参同契?参者,交参之义,谓众类参会也同者,一也,宇宙本体也;契者,契合,默契也。虽然宇宙万物千差万别,不管你怎样交错参会,它都要在绝对宇宙本体中默契归宗。故参同契者,汇万法而归宗也。

一篇《参同契》全是为了破除人们的执着,全文通篇不用一个佛字,一开头就用大仙代替佛名,结尾用参玄人代替参禅人,连标题也是仿用东汉丹经鼻祖魏伯阳《周易参同契》而来。赵州禅师说:佛之一字,我不喜闻。因为执着有佛,即为无佛,有一份善心,即露一分佛性,能够令一切众生欢喜,即是令诸佛菩萨欢喜。这种能包纳一切,一切平等的佛法也就是石头大师在《参同契》中所概括的:本末须归宗,尊卑用其语。即是说最高的与最底的法则终归要回到它的本源,只不过外表上表露出深浅不一的层次,而有高低尊卑之分。

因为法法平等,宇宙的本来面目永恒不动,所以不管修与不修,都无得失,这就是禅宗所说本来是佛,何假修证?故强调一念顿悟,超出三界。谁能一念顿悟呢?有谁能印证呢?故从达摩传至六祖慧能都是以心印心,教外别传。至六祖慧能,因神秀先呈偈于五祖,大弘法于北,成为国师,于是出现南北顿渐之争。在这个关键时期,希迁大师站出来作《参同契》,指出人根有利钝,道无南北祖。在当时南宗甚盛时,无益于晴空中一记响雷,与当时的气候很不相应。当时人人都说顿悟是最上乘,谁会以钝根自居呢?而不知越到末法,其利根真的又有多少呢?你说你悟了,他说他悟了,于是满山满地都是圣人。《楞严经》云:不作圣心,名善境界;若作圣解,必受群邪。真正的圣人总是把自己看得象尘土一样低微,把众生看同自己的父母,在真理追求上永无止境,何会自称圣人呢?况且当时神秀向五祖弘忍奉偈(身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃)后,五祖即说:依此偈免堕恶道,依此偈修有大利益。令门人炷香礼敬,谓尽诵此偈即得见性。六祖之偈(菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃)虽如塔尖,但其顿悟仍由塔基所负,其礼五祖之后,地位最低,每天以腰石舂米,五祖叹曰:求道之人为法忘躯,当如是乎!在当时弟子中,六祖与秀上座自然形成鲜明对比,正说明真法来之不易,顿悟仍是渐修。圭峰禅师四料简曰:一、渐修顿悟,如伐树,片片渐斫,一时顿倒;二、顿修渐悟,如人学射,顿者箭箭直注意在的,渐者久久方中;三、渐修渐悟,如登九层之台,足履渐高,所见渐远;四、顿悟顿修,如染一线丝,万条顿色。延寿禅师说:如顿悟顿修,亦是多生渐修,今生顿熟。诸经均说六度万行才达佛境,延寿禅师说经是佛语,禅是佛意。诸佛心口,必不相违。(《万善同归集》)《华严经》云:初发心时,便成正觉。故一念之善,就成菩提种子,何况多生渐修!菩萨以不同根机说不同法,众生自当选择,不自赞毁他,何有南北祖之分?

禅宗本来就是实证派,达摩面壁九年,二祖断臂求法,三祖上已谈到,四祖摄心无寐,胁不至席者,历六十年。,五祖也是历尽艰辛才以得法。石头大师承前启后,同样以其笃实禅风影响后世:他一生从曹溪至青源至南岳,都是苦行真修。延寿禅师说:前贤往圣,志大心淳;究理而晷刻不忘,潜行而神灵罔测;晓夕如临深履薄,克证以燃足救头;重实而不重虚,贵行而不贵说;涉有而不住有,行空而不证空;从小善而积殊功,仗微因而成大果。这正是石大师的真实写照。

因此,参同契者正说明一法通万法通之理,何论三教九流,顿教渐教?只要发一念之善,既已入圣贤阶梯。正如石大师上堂所开示;吾之法门,先佛传授。不论禅定精进,唯达佛之知见。佛之知见只有一乘,而入门之径则有多途,但不管采用何种法门,都将百川而归海。只要勇猛精进,必能入于诸法实相。《参同契》说:灵源明皎洁,枝派暗流注。执事原是迷,契理亦非悟。即是宇宙万法之本源,光明皎洁,照彻三干大干世界,永恒而普遍,无有差别和对待,至于枝派的流注,干差万别,那都是人为的现象,执着这些表面现象,原来就是迷乱,自以为契合了绝对真理,也不能算是真开悟。只有无分别地对待万法,于高低尊卑毫无分别,平等平等,才能应证涅槃妙心。

二、《参同契》显示佛法特有的哲理思辩

在哲学上。我们把一切存在的客观现象称作物质,意识则是物质高度发展的结果。唯物主义认为,精神虽然对物质有巨大的能动作用.但物质与精神的关系是先有物质,后有精神.物质第一性,精神第二性,物质决定精神。反之则是口臣心主义。佛教则既不是唯物主义.也不是唯心主义,它不确定物质、精神谁是第一、第二的问题。若物质第一,物质又从何来?若精神第一.精神又从何来?若说精神是大脑的产物.伴随物质而来,那么现在科学发达已经知道有机体组成的各种元素,应该可以组合成生命,何以连一个结构极其简单的蚂蚁也制造不出来呢?若说先有精神,即是上帝创造世界之说,那么上帝又由谁创造呢?若说精神决定物质,何以我们想得到的却得不到呢?

《参同契》说:四大性自复,如子得其母。火热风动摇,水湿地坚固。眼色耳声音,鼻香舌咸醋。然于一一法,依根叶分布。自然界的有形物质由四大组成(地水火风).人身也由四大组成。毛发爪牙、皮骨筋肉是坚硬性的地大;唾涕浓血、痰泪便利是潮湿性的水大;温度暖气是温暖性的火大;一呼一吸是流动性的风大。四大本性都是空的。宇宙原本清净无尘的.试想混沌未开,时空未有,何有四大呢?因一念无明,执他为己,执虚为有,于是组合四大而成身心,此身谓正报,身外之物(山河大地等)谓依报。科学已经证明宇宙从空产生。空何生有?空本无有.犹如有眼病者。觉空生花,花非实有。依病而有。而病者则以为实有,有情(正报)、无情(依报)本非实有,而因无明之病。而成实有。禅者之智即是返本归源,断除我执法执,寻找清净本性,故石大师说:当四大本性回复于空.此身此心再不受四大外缘约束时。本来面目就顿现于前.好象久别的儿子看到自己的亲娘。(四大性自复.如子得其母)这种境界正如永嘉大师说:梦里明明有六趣。觉后空空无大千。这种境界只有亲证者才能了悟.非言语所能解释。正如弘一大师临终所说:执相而求.咫尺千里。问余何适,廓尔妄言,花枝春满,天心月圆。

所以佛教用缘起性空之理率证了宇宙生命的实相。但是.对一切凡夫来说。则眼观有色,耳听有胄,鼻闻有香,舌尝有味。身体有触,意知有法,眼耳鼻舌身意(六根)不停地被色声香味触法(六尘)外缘所转,造出善恶不同之业,于是有了因果轮回之理.石大师说:眼色耳声音.鼻香舌咸醋。然于一一法,依根叶分布。也就是说,根因分别心而存在六尘。为什么眼能观色。眼本身由元素组成,并非能观,能观乃意识而成。眼耳鼻舌身前五识均依第六识而来.六识对法。法即一切事相,有形者.色法,无形者,心法,六识总括一切现象,故能对前五识所对之境再加分别。如眼见色,只能了知是色,色之青黄黑白,则因六识分别。舌尝物有昧。有何味,依六识分别。六识对法已形一绅不可改变的分别潜意识。在佛法中,为了明了宇宙生命的真相,划分为八个识,除上眼耳鼻等六识之外,还有第七末那识,第八阿赖耶识,心分成八个识。我们现在的心理学均只研究到上面六个识,七、八识就无涉及了。

第七识未那识。译为意.恐与第六意识相混而不译。它是六意识所依之根,向内执取第八识阿赖耶识为我,向外认识境界为实法。它的作用是执着有我,而恒审思量之,即执我和思量。因为执我,所以与我痴(因无明故,不知我相的真相曰痴)、我见(执五蕴假合的我为真我)、我爱(于所执我而生贪爱),这四种烦恼相应不离。末那识本身不直接出面造作善恶这业,但因这执着于我,所以成为一切众生自私自利的根源,这末那识的我是什么呢?就是第八识阿赖耶识。

阿赖耶识又名藏识,即有能藏(含藏一切法的种子)。所藏(受前七识所熏习)、执减(受第七识所执取)三义,它是本性与安心的合体,是无始以来生死流转的浪本。我们生命的轨迹全藏于阿赖耶识。它如录相带录下了一期生命的镜头,所造善恶之业在此分毫不差,在此期生命结束之后,根据所造善恶之业转生他处扮演一个新的角色,善恶报应均是自作自受,瞒着别人千坏事.白以为别人不知,实则第八识田已种下恶种,必会结果。从顺序来说。八识为诸识之首,它是识之总体,亦为一切善恶业之所寄托,是宇宙生命的本源,众生死后,前七识俱灭,唯有此识受善恶业力之所牵引。在六道中投生轮回,前七识虽灭,但其功能均寄于第八识,积下善业,即在善道中投生,积下恶业即在恶道中轮回。故心净得净土,心秽得秽上,也就迎刃而解了。依报随着正报转.此世界终,他世界起,万物因业力而脱离不了生死轮回。

禅者入于实相之中.即是开发第八识。心本无生因境有。八识之本性即是空。它是不生不灭、不垢不净、不增不减.是永恒寂静不动的。之所以有生灭皆因安心而起。安念执我,而生贪嗔痴,造业循环。要解脱轮回,先当离开五根之欲(色香声味触),五欲不生我执即断,心则无念,此身何处安立?何能再有轮回?断除五根之欲,当修知足之法。《佛遗教经》:知足之人。虽贫而富;不知足者,虽富而贫,不知足者,常被五欲所牵,为知足者所怜愍。淡泊知足,不为世俗名利富贵所左右,石头大师就是最好的榜样,如此即能人道,即得第六意识不分别,第七意识不执我,第八意识不落种子。如此即能把八识转为四智,转前五识为成所作智(为佛成功所作一切普利众生的智慧),转第六识为妙观察智(为佛观察诸法及一切众生根器而应予药与转凡成圣的智慧),转第七识为平等性智(无我平等,对一切众生起无缘大悲的智慧),转第八识为大圆镜智(断除我执,毫不利己,专门利人,建立人间净土,与马克思主义提出消灭私有制,实现共产主义社会.其采取方式不相同,方向则一致)。

《五灯会元》记:师因看《肇论》至舍万物为己者。其为圣人乎!师乃拊几曰:圣人无己,靡所不己。法身无相,谁云自他?圆鉴灵照于其间,万象体玄而自现。镜智非一,孰云去来?至哉斯语也。遂掩卷,不觉寝梦:自身与六祖同乘一龟,游泳深池之内。觉而祥之:灵龟者,智也。池者,性海也。吾与祖师同乘灵智游性海矣。遂着《参同契》。《肇论》说圣人舍万物而归己,即是已经除去一切私欲,天下为公也.也即是菩萨的同体大悲。石头大师因此感叹圣人无己、靡所不已?法身无相,谁云自他?而作《参同契》。这就是说圣人没有自己了,故其心能遍一切时遍一切处.视所有众生都是自己的父母,挽救苦难众生出苦海作为份内事。所谓佛的法身。并不是可见的色相,无相者,即是遍一切时,遍一切处也,绝对没有自他之分。世人总以我为存在点.在空间上则有彼此之分.在时间上则有过去、现在、未来之分。而佛已无上下十方.时间三际之分,故其心量犹如虚空,不随八风而动。不随八风而动,非如木石也.这就是石大师所说象一块镜子能分别照出万物形象,但镜子本身并不为之所动。追逐外物。虽了了分明。却视若无睹,即眼观形象内无有.耳听尘事心不知,这就是入圣的境界。正如《楞严经》所说:初于闻中,入流亡所,所入既寂,动静二相.了然不生。如是渐增,闻所闻尽,尽闻不住,觉所觉空,空觉极圆,空所空灭,生和死呢?观音菩萨往昔修行时因由此音闻而入三昧,故忽然超越世出世间,十方圆明.获二殊胜:一者上合十方诸佛本妙觉心,与佛如来同一慈力;二者下台六道众生,与诸众生同一悲仰。由此我们可知观音菩萨大慈大悲救苦难众生为何永无穷尽也!

佛法从自性的体悟.论证了不同于一般哲学思想关于物质与精神。主体与客体,存在与意识的辩证关系。在《参同契》中。石大师提出回互(门门一切境.回互不回互,回而更相涉.不尔依位住)之说慨括了这种哲理思辩,即是说一切客观存在的实境,都在因缘法则中形成,回互即是因果相连回环交错也。只有证得永恒不动的涅槃妙心,才能不落入回互之中。永嘉大师说:了却业障本来空,未了先须还宿债。回而更相涉即是指在事相上,因缘法则永远那么无始无终地存在,此生彼灭,彼灭此生.互为因果.形成错综复杂、森罗万象的宇宙世界。在理体上,真如的实相是如如不动的,是一种绝对法则。不尔依位住即是说尽管世界干变万化,而绝对的法则是永恒不动的,它停在自己的本位上,代表绝对的真理。故佛菩萨觉司众生。三十二应身,千变万化。其绝对的本体则是不动的。这也就是他由凡夫发心,由迷而转觉,其八识转为四智,虽出没于六道,而其本觉则不再迷也。

三、《参同契》直指修心悟道之要枢

石大师是慧能的弟子,其法自然当直指人心。虽然他提出法无南北,人有利钝,而此并不妨其直指第一义谛。大师说:承言须会宗,勿自立规矩。触目不会道,运足焉知路?进步非远近,迷隔山河固。谨白参玄人,光阴勿虚度。所谓承言须会宗.勿自立规矩。就是说,禅宗离于文字之外,其绝对的本体非言语所能诠释.智者应了悟万物的本源,站在绝对的法则上,不会被世风所动摇。但是真如本体虽离文字,并不破坏文字.一切言教正是趋入真如本体的手段,犹如人以手指月,手是文字,月是本性。哎楞伽经》云:如果不说一宇呢?那么教法就要破坏了。教法一坏,也就无诸佛菩萨、缘觉、声闻等。如果连这些都没有,又有谁在说法,又为了谁说法呢?不要认为言语文字是妄念的组合,是无常不实的,就认为可以抛开它,无师自通。妄自立下规矩。这样也就破坏了禅宗的最高法则。禅把事相与理体圆融在一起,不能因事废理、因理废事,事如波。理如水,全水即波.全波即水。所谓触目不会道,运足焉知路?进步非近远,迷隔山河固。就是说触目所见,满目青山都是道体.山河大地即是如来。如果想要离开现实生活,却另外寻找一种真如本体,则犹如煮沙成饭,了不可得。道不远人,愚人不识。我们眼前所见的,无不是真如的显露。如果不能了悟,运动两足行走.怎么能了知脚下便是道路?禅教的顿悟,贵在当下承当:非近非远。如果执着一边,或执事相。或谈空理,那么真如本体如同隔着了坚固的山河,永迷不悟。故石大师谨慎地告诫参禅之人,要珍惜时光,如救头燃,参究当下念本来面目,若失人身,万动难复!

六祖坛经说:迷即佛众生。悟即众生佛,愚痴佛众生。智慧众生佛。佛与众生本不分离,关键在于迷悟,心佛众生三无差别,释尊成道时第一句话即是奇哉,大地众生都有如来智慧德相,只因妄想执着,不能证得。佛说一切众生都有佛性,若心外觅佛,应是人怀自家宝,却向外乞援。所以顿教直指人心,心即佛.佛即心,如石大师所说触目见道,举足菩提。石大师上堂时开示:即心即佛,心佛众生,菩提烦恼,名异体一汝等当知,自己心灵,体离断常,性非垢净,湛然圆满,凡圣齐同,应用无方,离心意识,三界六道,唯心自现,水月镜像,岂有生灭。汝能知之.无所不备。因为佛性本来清净.佛与众生本来同体,菩提烦恼亦非为二,故宗密称石头为泯绝无寄宗。他说:泯绝无寄宗者,说凡圣等法,皆如梦幻.都无所有,本来空寂,非今始无。即此达无之智,亦不可得。平等法界,无化无众生。法界亦是假名。心即不有,谁言法界?无修不修.无佛不佛,凡有所作,皆是迷妄。如此了达本来无事,心无所奇,方免颠倒,始名解脱。石头牛头,下至径山,皆示此理。(《禅源诸诠集都序》)到这里,修与不修都成戏论,这应是禅的最高境界。

虽从理上讲触目是道,举足菩提,心佛众生三无差别,修与不修都是戏论.但是,凡夫与佛却有天壤之别,即当有修有证。石头大师说:吾之法门,先佛传授,不论禅定精进,唯达佛之知见。即是不管你采用何种禅定精进之法都是为达佛知见它是先肯定要禅定精进.只不过目标是达佛知见。所以他在《参同契》中说谨白参玄人,光阴勿虚度。石大师一生近百年,何时不在禅定精进之中。没有禅定之功却来谈禅,当是戏论。达摩大师说:至吾灭后二百年,衣止不传。法周沙界。明道者多,行道者少。说理者多,通理者少。(《五灯会元》)今已进入末法时代,去圣遥远,连明理者、说理者已是风毛鳞角矣。

禅定之法.贵在观心.行住坐卧都可作功夫.石头大师作有《心药方》一个:好肚肠一条.慈悲心一片,温柔半两.道理三分,信行要紧。中直一块,孝顺十分,老实一个,阴骘全用,方便不拘多少。这是制心向外攀缘之妙方,若能全眼,妄念当收。《楞严经》云心随物转.即是众生;心能转物.即同如宋。如来者,如如不动也。《参同契》说:当明中有暗,勿以暗相遇;当暗中有明,勿以明相睹。当夜晚时,你坐在灯光下,谓屋里看见为明,屋外不见为暗.明暗从何而来呢?若说明为见,何又能见暗呢?此暗若为不见.何眼前一片黑呢?此黑不正是见吗?所以眼识于明暗起分别作用,而其见性是不变的。外界作用于眼耳鼻舌身发生不同的变化,而其性是不变的。起变化的即妄心,不变化的即是常住真心。观心之法,重在制心,制心一处,无事不办。现在各种气功都强调禅定入静,当意念力集中到一点(静坐入定)就能不再受时空限制,上可九天揽月,下可五洋捉鳖,实不为神话也。当代禅宗大德虚云和尚(1840-1960)在五台山一日煮芋于釜中,未熟,即跏跌静坐以待,不觉入定,后有山僧访公贺年,见门外虎迹纵横,进棚视之,见公之定。久乃以声开静问食否?公曰:适炊芋未熟。揭釜视之,则霉高寸许,盖逾半月矣。只要入定,在时间上过去现在未来都可连成一体,在空间上可入三干大干世界。于是我们才知,时空乃是假相,都因妄念执着才有。时空乃因我存在才有.而器和有情都在一念之中,因我执无明,故有时空假相。佛以大我之心。超越小我,一念具足三世十方,无时不在。无处不有,故与宇宙同体而入于不生不灭的涅槃之中。要达到这种境界。只要学习石头大师真参苦修,放弃声色名利?力求无欲无念。超越小我,慈悲喜舍,必将入于如来大我的涅槃之中,这也才是石头大师作《参同契》的真正目的所在。